Способ комплексирования номиналистической и реалистической установки в философии Мацкевича. Часть 1.

Доклад Андрея Егорова

22 января 2009 г.

В.М. – Владимир Мацкевич

Т.В. – Татьяна Водолажская

А.Е. – Андрей Егоров

С.М. – Светлана Мацкевич

Д.Г. – Дмитрий Галиновский

А.Ш. – Анатолий Швецов

У нас сейчас переходный формат – от формата лекций к формату методологического семинара, и, наверное, это будет больше похоже на обсуждения, которые мы задумывали в промежутках между лекциями, но они так и не стали тем, чем бы мы хотели – то есть, в общем, реального обсуждения так и не получилось. Поэтому доклад, который я сегодня буду делать, относится к теме, которая обсуждается и затрагивается в философии Мацкевича, более того, она ставится в философии Мацкевича и там же пытается как-то разрешаться – в данном случае я говорю о способе комплексирования номиналистической и реалистической установки. Сама идея сделать такой формы доклад появилась, когда мы с Татьяной обсуждали лекцию про генезис идей. В самой лекции про генезис идей, происхождение идей, и дальнейшей части, которая разворачивалась по поводу идей, мне увиделся некий новый способ комплексирования номиналистической и реалистической установки, которого раньше не было, как мне кажется, ни у самого Мацкевича, ни во всей предшествующей философии.

Т.В. – Ты имеешь в виду, что она комплексируется в идее? Ну, в смысле, в идее идеи?

А.Е. – Способом комплексирования установок является порождение и дальнейшая жизнь идей. Через порождение идеи и дальнейшее её разворачивание и происходит комплексирование этих двух установок. Я попробую это в докладе показать. Поскольку это доклад, то, наверное, требуется ведущий?

В.М. – Наверное. Татьяна уже села.

А.Е. – Да, Водолажская будет ведущей.

Т.В. – Ну, начинай.

А.Е. – Начинаю. Да, прошу прощения, что я не разослал тезисы, но было уже слишком поздно рассылать, когда они были готовы. Можно будет выставить сразу после, если доклад состоится.

Итак, в чём собственно, вопрос о соотношении номиналистической и реалистической установки? Этот вопрос возникает из задачи, которая ставится Мацкевичем в «Беларуси вопреки очевидности», то есть это текст 94-го года, и там задача состоит в разумном преобразовании Беларуси как таковой, то есть некой разумной преобразовательной деятельности по отношению к стране. В этом состоит задача, которая ставится в книжке. При этом разумность, рациональность предполагает возможность мышления Беларуси, возможность полагания Беларуси в схемах логики, методологии, философии, то есть в неких рациональных категориях и подходах. То есть Беларусь для того, чтобы быть рациональной и осмысленной, должна предстать в форме идей. Поскольку разум, логика работают с идеями, то и Беларусь для того, чтобы быть рационализируемой, или по поводу её была возможность выстраивания каких-то рациональных программ деятельности, должна предстать как идея.

Т.В. – Подожди, а ты когда говоришь про идею – это про то, как ставилась задача тогда, или про то, как идеи обсуждаются сейчас?

А.Е. – Я ставлю так, как это ставилось само по себе. Я не думаю, что в этой постановке что-то изменилось. Возможно, это нужно сейчас прочитывать через то, что говорилось про идею в этих лекциях. Но особо это не меняет смысла постановки этого вопроса. Для того, чтобы Беларусь мыслилась, для некого рационального отношения к ней, необходимо, чтобы она представала в форме идей.

В.М. – А что тебя смущает?

Т.В. – Я просто уточняю. Нет, я объясню: наверное, это мои какие-то заморочки и понимания, и разделение между существованием бессодержательной идеи, как движения по каким-то пространствам, и наличия какого-то содержания. Просто я, наверное, свернула, когда Андрей в начале говорил о том, что отношение и деятельность в Беларуси должна быть какая-то осмысленная и разумная, то для деятельности нужно какое-то содержание – понятия и т.д.

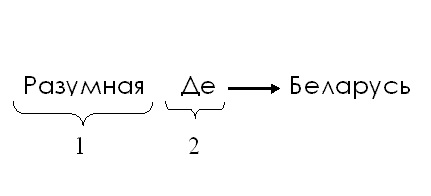

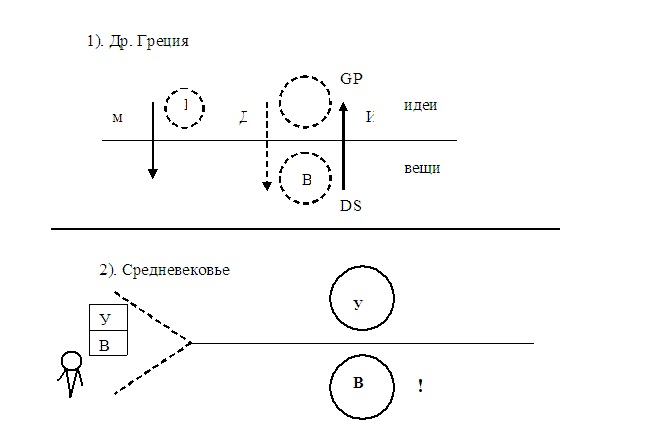

А.Е. – Я пока говорю про вот какую штуку: разумная деятельность по отношению к Беларуси (рис. 1).

Рис.1.

Или: Беларусь должна преобразовываться этой разумной деятельностью. Тут есть две части, собственно, сейчас я говорил про разумность. Про первую часть. И вторая часть связана с изменениями в самой Беларуси. И если первая часть – разумность – покрывается реалистической установкой, то есть работой с идеями и в идеях, то преобразовательная часть всегда требует чего-то единичного, чувственно воспринимаемого, то есть конкретной чувственной вещи, к которой прилагаются наши усилия. То есть, чтобы что-то делать, мы должны делать это практически с некоторыми чувственно воспринимаемыми объектами. И в этом смысле Беларусь должна предстать как вещь.

В.М. – Нет, ну не как вещь…

А.Е. – Как единичная вещь. Экземплификат. В этом смысле.

Т.В. – Я тогда совсем не понимаю. Ты начинал с того, что в работе с идеями и возникает комплексирование. А сейчас…

А.Е. – Я скорее пока объявляю…

В.М. – Подожди, но здесь он как раз показал раскомплексованность установок.

Т.В. – Точно. И сказал, что одна из установок работает с идеями…

В.М. – Нет. Вот смотри: между текстами той лекции, которую вы обсуждали, и текстом «Вопреки очевидности» – 15 лет.

Т.В. – Я поэтому спросила, он про какие идеи говорит – которые в первом тексте или последнем?

В.М. – Про свои.

Т.В. – А они к которым ближе из Ваших?

В.М. – Вот смотри какая штука: если бы меня 15 лет назад спросили, как сейчас Егоров поставил этот вопрос: «Ну, хорошо, мы всё поняли, расскажи теперь про идеи» – ничего такого про идеи, что я сейчас рассказывал, тогда, 15 лет назад, я бы не рассказал. Скорее всего, этот вопрос поставил бы меня в тупик, и я бы настаивал на том, что мой ответ правильный – нужна идея Беларуси, то есть, грубо говоря: «Думать Беларусь». А что мы думаем? Мы не вещи думаем, вещи мы передвигаем с места на место. Думаем мы идеи, значит, должна быть идея Беларуси. А когда бы меня спросили не про идею Беларуси, а про идею как таковую, я бы нёс, скорее всего, платоновскую ахинею. Проходит 15 лет, и сталкиваясь с практическими ситуациями комплексирования – потому что задача на комплексирование была поставлена в этом тексте – я вынужден обратиться вообще к критике идей. И тогда: про какие идеи говорит Егоров? Он должен был бы говорить про развитие идеи идеи на материале голубого и розового периода.

А.Е. – Собственно, у меня так и стоит: Мацкевич-94, достраивание прагматики как один из шагов, который предпринимается в этом комплексировании, и генезис идей как иная попытка комплексирования – другая, ну, или в развитие этой, дополненная. Но об этом я хотел дальше говорить.

Значит, ещё раз, если с этим понятно: для того, чтобы решить задачу разумной преобразовательной деятельности Беларуси, нам необходимо комплексировать две эти установки: одна задаёт, собственно, эту разумность, возможность оперирования с Беларусью в разуме, мышлении, а другая установка – номиналистическая – позволяет реализовывать некие практические действия с Беларусью как экземплификатом, единично существующей вещью. Собственно, для того, чтобы рассматривать, как решает это Мацкевич, нужно, наверное, рассматривать историю вопроса самого по себе, связанного с идеями, пространством существования идей и с этими разными установками: номиналистической установкой на работу с идеями как с вещами из реальности и реалистической установкой, которая задаёт способ и возможность оперирования в идеальном плане. И сейчас я буду разворачивать тоже такую псевдогенетическую реконструкцию того, как этот вопрос менялся, или того, какие стадии он проходил, с тем, чтобы привести это к тому, как это делал Мацкевич в своей лекции про генезис и существование идей. Зачем это надо – эта реконструкция, восстановление истории вопроса? Она нужна, чтобы продемонстрировать то, чего в даваемых ответах, или в существующих подходах в истории философии, не доставало для ответа на вопрос о комплексировании номиналистической и реалистической установок, которая появляется в самой задаче. И соответственно, чтобы как-то ввести, что и откуда появляется в актуальной философии Мацкевича, и что там появляется нового по отношению к каким-то другом способам реализации.

Наверное, я всё навру, но уж как получится.

Т.В. – Это будет квазигенетическая реконструкция.

А.Е. – Да. Так или иначе, сама постановка вопроса восходит к Древней Греции, и…

Д.Г. – Какого вопроса? Комплексирования?

Т.В. – Вопрос комплексирования поставлен был Мацкевичем. Греки его не ставили.

А.Е. – Да. Может быть, не столько Мацкевичем, он появлялся и раньше, но в преломлении к другим задачам, которые решались – например, к задаче познания как такового, как подходили к этому схоласты. Но вот сам вопрос, связанный с существованием идей в пространстве идеального, с одной стороны, и вещей, которые чувственно воспринимаются нами и с которыми возможно чувственное оперирование и деятельность, возникал ещё в Древней Греции. Вот Платон ставил эту штуку через объявление реальным пространства идей, то есть он вводил некий вот этот…

Д.Г. – Нет, так а в чём вопрос? Во взаимосвязи этих двух планов?

А.Е. – Взаимосвязи, сосуществования, реальности того или другого, способов отношения друг с другом и влияния друг на друга.

В.М. – Ну, вот смотри, давай попробуем смоделировать эту штуку. Греков волновали онтологические вопросы: про природу, справедливость и т.д. И они этим очень сильно интересовались. Один из методологических ответов на такого рода онтологические вопросы содержится в методологии Платона: разделение мира на две непохожих части – мир идей и мир вещей. Дальше греков могло интересовать: а прав ли Платон? В частности, Аристотель строил свою критику относительно этого: имеет ли вообще такое платоновское разделение под собой какое-то основание? И говорил: нет. Вопрос о том, существуют ли идеи как таковые в реальности, или в реальности существуют только вещи – так вопрос ставился только схоластами. Потому что их это уже интересовало как факт культуры, а не как факт актуальной дискуссии между Аристотелем и Платоном, каждый из которых интересовался не этой вот методологической фигнёй, а скорее онтологией. А дальше они запустили в культуру – в институте философии – два возможных методологических подхода к этому, и собственно, это досталось в наследство схоластам, схоласты сформулировали этот вопрос.

Т.В. – Владимир Владимирович, Вы решили за Егорова всё рассказать?

В.М. – Я Диме отвечал. Дима спросил: какой вопрос? Егоров затруднился ответить на это. Я рассказываю своё понимание того, как Егорову правильно отвечать на вопрос Галиновского.

Т.В. – Ты ответ получил?

Д.Г. – Ну-у…

В.М. – Первая часть ответа: этот вопрос – на самом деле вопросы, их там куча. Есть центральный вопрос, а из него вырастает куча других. А Егоров всё свернул в этот вопрос.

А.Е. – Да, наверное. Дима, ты получил ответ, или ты не про то спрашивал?

Д.Г. – Я про это спрашивал, но мне вообще-то, то, что Егоров говорил, было понятнее.

В.М. – Естественно.

Т.В. – Тогда продолжим слушать Егорова.

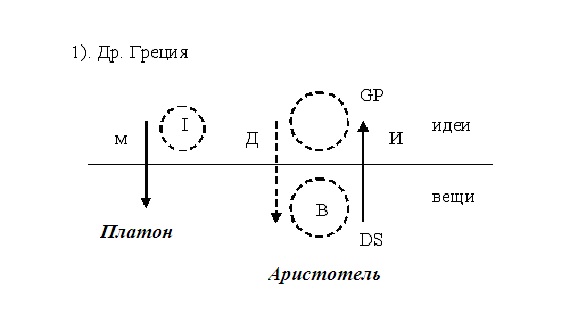

А.Е. – В общем, Платон что делает? Платон придает онтологический статус, или статус реального существования неким идеям, которые существуют в неком пространстве идей, вот как-то так их обозначим (рис.2). Тогда как реальные вещи являются отражением этих идей, и оперирование этими онтологическими идеями у Платона невозможно. Ну, или он задаёт единственную возможность оперирования с этими идеями в виде припоминания и мимесиса. То есть некое такое – я его обозначу в эту сторону – припоминание человеком, существующим в реальном чувственном мире, того, что он видел, когда его душа находилась в мире идей (рис.2). Здесь мне важно вот эту штуку подчеркнуть: что у Платона реально существуют только идеи, но способ оперирования с ними заключается только в неком припоминании. А способ оперирования с вещами реального мира зависит от того, насколько точно мы припоминаем, что там было, в неких идеальных конструкциях мира.

Аристотель подходит к этому с другой стороны, но, по сути, он мало чем, с моей точки зрения, дополняет или меняет Платона. То есть Аристотель снимает с мира идей статус онтологического существования, хотя тоже не совсем. Он немного иначе ставит вопрос, придаёт миру вещей тоже статус онтологического существования, то есть говорит, что вещи – чувственно воспринимаемые вещи, с которыми мы имеем дело – они тоже существуют. Но вот эти вещи, которые существуют, с которыми мы практически взаимоотносимся – эти вещи нельзя мыслить, потому как мышление оперирует не с самими вещами, а с формами этих вещей, то есть некими общими именами, которые отделяются от этих реально существующих вещей. То есть у Аристотеля появляются эти вещи, и с ними становится возможно работать не непосредственно, а когда от вещей отделяется их вторая сущность. Как там у Аристотеля: есть сущность вещей, которую мы воспринимаем – это первая сущность, и есть вторая сущность, которая от них отделяется в виде формы. И эта форма выражается в виде общих имён. Дело мы имеем всегда с конкретной лошадью, но мышление может быть только по поводу отделяемой формы, второй сущности от всех лошадей, некого абстрагирования и появления общего имени: «лошадь» как таковая.

Д.Г. – А вот это общее имя – оно где?

А.Е. – А это общее имя… то есть, не смотря на вот это разделение, которое у Платона появляется в связи с тем, что он ставит значки реальности-нереальности того или иного мира, у Аристотеля возникает один мир, поскольку он онтологический статус с мира идей снимает и переносит его на мир вещей – то есть у него этот мир един получается, но в этом едином мире…

Т.В. – Он иерархически построен.

А.Е. – Да, у Аристотеля всё точно построено очень иерархически. То есть все вещи в мире построены иерархически, и самый высший онтологический статус в этом мире занимает, по-моему, ум.

В.М. – У Аристотеля не помню, скорее по Порфирию, который развивал эти вещи, там – бытие.

А.Е. – Нус.

В.М. – Нус – это анаксагоровская фигня.

А.Е. – Ладно, не помню, как там конкретно, но что иерархически – это однозначно.

Д.Г. – Так иерархически что строится – вещи?

В.М. – Ну, вот смотри: он не дорисовал там во второй, верхней части форму, или имя.

Т.В. – Ну, подождите, там же смысл в том, что разделения нет.

Д.Г. – Да, он же сначала сказал, что это разделение снимается.

Т.В. – Не то чтобы снимается, оно перестаёт быть важным.

В.М. – Оно снимается, но в каком отношении? Смотри: опять же без прагматики с этим не разобраться.

Т.В. – Зачем была Аристотелю вся эта ерунда…

В.М. – И Платону. Платону очень важно было, чтобы вот эта вот стрелочка – мимесис, осталась единственной. Аристотель между этими вещами задал взаимообратные отношения: это – дедукция, а это – индукция. И поэтому у него получилась: «дифференция специфика» и «генус пропиум», общий род и видовое отличие. И вся иерархия аристотелевская строится благодаря тому, что между формами и вещами, в отличие от идей и вещей, строятся два отношения: обобщаем признаки вещей – получаем общий род (рис.2).

Рис.2.

Д.Г. – Ну, вот Вы всё равно говорите: обобщаем признаки вещей. Всё равно, когда речь идёт о «дифференция специфика», если в терминах Егорова, я понимаю, что речь идёт про эту вот вторую сущность.

А.Е. – Да.

В.М. – «Дифференция специфика»? Нет.

Д.Г. – А я понимаю, что да.

Т.В. – Если это признак какой-то – то да, это уже сразу вторая сущность.

Д.Г. – И тогда вот эти вещи – они как бы одной природы.

В.М. – Нет, вот смотри. Платон очень хорошо понимал, что «стульность» и реальный стул не совпадают друг с другом. Тогда: как трактовать несовпадение? По Платону несовпадение должно трактоваться как ошибка, отклонение от идеальной вещи, от идеи (в смысле – от идеального стула). Всякий конкретный стул есть ошибка «стульности». Берём горшок: он соответствует идее? – В большей или меньшей степени, говорит Платон. И поэтому все несовпадения, непохожести – у этого стула «квадратные» ножки, а у этого – «круглые» – почему мы их называем одним именем: «стул»? Платон говорит – ошибка. У одного одна ошибка, у другого – другая, и все вещи, которые здесь (в мире вещей) несут на себе эти ошибки. Но они его не интересуют, потому что это же не реальность, это – копии. А реальны вот эти вещи (в мире идей). И тогда Платон произносит несколько раз в своих «Диалогах» слово «исследование»: «Давай исследуем вопрос». Почему он так возлюбил Сократа? Потому что Сократ трепался, в устах Сократа как героя или персонажа платоновских диалогов слово «исследовать» означает: нам с тобой потрепаться про это, не обращая внимания на все ошибки (в мире вещей), в лучшем случае, фиксируя их с тем, чтобы выйти на идею.

У Аристотеля всё не так. Он говорит: «Этот стул и этот стул – непохожи. Они отличаются». И то, чем они отличаются – есть вот эта штука (указание на мир вещей). Мы её фиксируем фактически органолептически. Но, беря этот стул, во всей его чувственной данности, и этот стул – я объединяю только то, что в них похоже, и получаю общий род – стулья. И вот то, что похоже во всех стульях – и есть общий род. Но тогда, понимаешь какая штука – идея, или форма, или имя у Аристотеля ничего общего с платоновской идеей не имеет. Она получается в ходе определённой логической процедуры – индукции. «Ну и толку» – говорит Аристотель дальше. Как Сократ исследовал что-то в трёпе, так и Аристотель говорит: какой толк изучать вот эти вещи (в мире вещей) если мы единственное, что можем созерцать – их разницу, обобщая в индукции, мы получаем общую форму, и мыслим мы как раз этими формами. И мышление заключается в выведении каких-то знаний из общих форм про вот это (вещи). И тогда: мышление Аристотеля дедуктивно, он складывает эту логику, которая из общих вещей выводит всякие частные фигни.

Д.Г. – Нет, ну так понимаете, чего я не могу понять – вот этого перехода. У Платона он положен как граница – переход между конкретной вещью и идеей вещи. А у Аристотеля получается…

В.М. – Как мост, как туннель между ними.

А.Е. – У Аристотеля заданы два разных способа оперирования.

Д.Г. – Вот тут какой-то фикус, а не мост.

А.Е. – Мне кажется, что Аристотель уясняет разную природность этих двух вещей. И по отношению к этим двум разным вещам он выстраивает разные стратегии действий с ними. Вот с этими (формами) можно мыслить, умопостигать, складывать, дедуктивно из них выводить какое-то знание, а с этими (вещами) можно иметь какое-то практищенское взаимодействие.

Д.Г. – То есть я про эту разную природность и говорю. Я так понимаю, что я не ошибаюсь и не перевираю тебя, когда говорю про разную природность?

А.Е. – Да.

Д.Г. – Я тогда не понимаю, как, удерживая всё-таки эту разную природность, оно получается в одном мире?

В.М. – Вот смотри: это же для Платона важно, а Аристотелю эта «двумирность» – она уже не важна. Что напрягало потом схоластов, собственно? Они же и спрашивали: идеи – они что, как у Платона? Или просто общие имена вещей, как у Аристотеля? То есть, они реально существуют, и тогда для них надо трансцендентальный мир допускать, либо не надо этого?

Т.В. – То есть, тогда для них надо только функции оперирования, то есть заданные операции.

Д.Г. – И это есть лишение онтологического статуса, да?

В.М. – Фактически, да. Метафизического даже в каком-то смысле, модернизируя это уже через Гегеля.

А.Е. – В общем-то, как у Платона, так и у Аристотеля сохраняется всё-таки принципиальная разница между умопостигаемым, миром мышления и чувственным миром практических взаимодействий. И это вообще такая греческая традиция. То есть греки вообще гораздо почтительнее относились к идеальным сущностям, идеям, которыми они мыслили, чем к практическим чувственным вещам, которые у Платона вообще считаются…

В.М. – И греки… Ну, с оговоркой, греки, которых мы знаем по этим двум классикам – Платону и Аристотелю.

А.Е. – Плюс ещё и те греки, которые создавали, скажем, геометрию – Евклид, Архимед даже, который, несмотря на то, что он работал как бы с таким конструктором, и он создавал вещи, он в своих рассуждениях считал создаваемые им вещи – ну, или это лучше на примере геометрии видно – они считали точки, прямые, которые мы проводим по земле, когда меряем землю, лишь подобием, искажаемой сущностью этих идеальных вещей. Потому что у точки нет протяжённости, понятно, что это идеальный объект.

В.М. – Да, но только надо понимать, что Архимед жил, когда вот это всё уже вошло в классику. Он знал Евклида. Евклид, который младший современник Платона и продолжал его программу, и Архимед, который жил на несколько веков позже, который евклидову геометрию уже в школе учил. Поэтому греки – они разные.

Д.Г. – В платоновской Академии преподавали евклидовскую геометрию J.

В.М. – Не преподавали. Евклид в Мегары только время от времени на конференции ездил J.

Т.В. – На круглые столы.

В.М. – Ну да.

А.Е. – Для меня важна вот эта штука: всё-таки принципиальный разрыв и непереносимость, ну, или такая очень странная переносимость «намысленного», идеальных конструкций, в практическую жизнь. Собственно, у греков разумная деятельность по отношению к объектам – это некая апория получается. Потому что всё это лежит в разных плоскостях, мало между собой соотносящихся.

Д.Г. – Слушай – может, немного в сторону – а как тогда с этими инженерными артефактами? То есть это у Архимеда так просто случалось, что он там чего-то «бац» – и в реальной жизни архимедов винт? Или всё-таки он какие-то операции совершал по целенаправленному переведению, и тогда то, что ты говоришь, это…

В.М. – Вот я бы на месте Андрея не торопился отвечать на этот вопрос. Потому что это очень сложный вопрос и плохо исследованный. Что означают технические достижения древних греков – до сих пор никто понять не может. Вообще, не только греков, но и некоторых других древних народов. Но важно следующее в данном случае: осмысление, философско-методологическая концептуализация, которую могли позволить себе греческие философы и мыслители – она не затрагивала такой низменной деятельности, которой занимался Архимед или Герон, который считается величайшим греческим инженером.

Д.Г. – Нет, подождите, Егоров же говорит о том, что у греков, в связи с такой установкой, существовали проблемы по переведению…

Т.В. – Он не говорил, что у них проблемы.

Д.Г. – Ну, может я не так понял тогда, проблемы в чём?

А.Е. – Они принципиально не занимались, в общем-то, вопросом переведения вот этих своих идеальных конструкций в реальный мир, потому что они точно знали, что это непереводимые вещи.

Т.В. – Подожди, если ты говоришь, что там задано два направления (у Аристотеля) – тогда получается, что переводимость есть.

А.Е. – Два направления нарисовал Мацкевич, и это касалось только одной штуки, то есть того, как получается общее имя у Аристотеля. А дедуктивно – это стрелочка…

Т.В. – Но, понимаешь, если оно так получается, то тогда копией это не может быть. Если у Платона вот эта стрелочка вниз предполагала, что существуют идеи и они имеют копии, то здесь, если возникает стрелочка вверх – получение имени, процедурная какая-то вещь – то обратно тогда стрелочка не может быть, имя не может быть копией.

В.М. – Может быть.

Д.Г. – Как может быть?

В.М. – Нет, дедукция и индукция – это термины аристотелевской силлогистики. И он выстраивает всю силлогистику таким образом – взаимоотношения между частями силлогизма (большой и малой посылкой и выводом) и все эти самые штуки – соотношения посылок и выводов строятся либо индуктивно, либо дедуктивно. Переход от общеутвердительных высказываний, например, к частноутвердительным высказываниям есть дедукция.

Т.В. – Но это всё в области высказываний, а не в области оперирования с вещами. В этом смысле «стул» – это не есть копия имени, физическая копия.

В.М. – Вот смотри: это правильно. В том-то и дело, что только через много-много веков (тысячелетий даже) после Аристотеля, стало понятно, что аристотелевская силлогистика – не для мышления. Мыслить так нельзя. Вот рассуждать в силлогизмах можно, а мыслить – ну, когда мы начинаем мыслить, как бы это сказать, немножко практичнее, чем мыслили древний греки – нельзя. Почему Аристотель думал, что так он мыслит? – только по одной причине, и Андрей её назвал: потому что он с большим презрением относился к практищенской деятельности. Ему это было до фонаря, это для рабов переводить надо, а для мыслителей – нужно умопостигать. Выводы делать – да, но руками – ни-ни. Это, кстати, достаточно быстро создало проблему для учеников Аристотеля, и Теофраст, который не столько философствовал, сколько норовил исследованиями заниматься, столкнулся с тем, что Аристотель наврал безбожно про всё на свете – про фантастических животных, про метеорологию, про ботанику и т.д. А Аристотелю всё это было абсолютно до фонаря.

Д.Г. – Дедукция была у Аристотеля?

А.Е. – Была. Дедукция касалась вывода и оперирования с вот этими общими именами. «А есть В, В есть С, соответственно, а есть С». Ну, и разные формы дедуктивного вывода существовали, разные логические фигуры. Четыре их там было.

Т.В. – Ну, в общем, у них проблемы комплексирования не было, потому что не было второй составляющей.

А.Е. – В общем, да. «Ближе к вещам» им в общем быть совершенно необязательно было. Если рассматривать какие-то частные случаи с Архимедом и Героном, то надо разбираться с их прагматикой опять же.

В.М. – И вот тут Дима правильно ткнул в одно из проблемных мест. И тут, понимаешь, какая штука: вот например Поппер очень интересно разбирается с социальной прагматикой Платона и с его политической программой и онтологической или идейной подоплёкой. Соответственно, вслед за Поппером можно было бы сказать: Платон придумал идеи для того, чтобы предать афинскую демократию и установить господство Спарты – огрубляя всё это дело. Аристотель плевать хотел на Платона, его интересовало, как – не убирая аристократизма и кастовой олигархии и т.д. – сделать безразличной разницу между афинскими гражданами и метеками, но высокого происхождения. Сохраняя при этом рабство и всякие такие штуки. А само по себе греческое развитие ни Платон, ни Аристотель не объясняли, и поэтому здесь очень важна эта зайцевская идея, связанная с агональностью и т.д. А вот как только инженеры начинают заниматься реконструкцией греческой техники – они попадают впросак. И вот почитайте даже хорошие труды по истории техники, например, Горохова, Розина или ещё кого-нибудь, и вы почувствуете, насколько сегодня слабы представления о развитии мышления – вообще как такового, а не в истории философии – потому что они никак не позволяют понять, как связано развитие техники в Древней Греции, или вообще, в древнем мире, со всеми теми бредовыми или полубредовыми философскими идеями, которые в это время высказывались. Техника действительно развивалась, но при этом она развивалась очень странно.

А.Е. – Ну, вот тут интересно, между прочим, тогда смотреть на методологов, и на то, как они рассматривают историю проектирования. То есть вообще проектирование как таковое они сразу отделяют от всякой социально-политической прагматики, и рассматривают как совсем другую линию развития. То есть они там – эти конструкторы, проектировщики – они чего-то создавали и делали, но как они делали, почему они это делали – это не осмысливалось и никак нигде не закреплялось. Наоборот, эта практика проектирования, сама по себе проектировочная деятельность – от неё старались держаться подальше. Потому что это было что-то такое паскудное, что дестабилизировало существующий порядок. И поэтому к проектированию прибегали очень редко, а сами проектировщики были максимально отстранены от всяких управленческих и социальных функций.

В.М. – И вплоть до Эпохи Возрождения эти две линии, в общем, не пересекались. Даже в рефлексии. К сожалению, Архимед не оставил после себя ни одного сочинения про то, как он изобретал свои фигни.

А.Е. – По математике он что-то там наструячил.

В.М. – Да. Но: что он ценил в том, что он делал? И тут опять начинает выползать прагматика. И только в Эпоху Возрождения, или там в самое позднее средневековье, люди начали рефлектировать эти вещи. И, скажем: мы знаем, как Микеланджело или Рафаэль Альберти строили купола. Это мы знаем. Но купола уже существовали в Древнем Риме. В Иудее существовали, потому что могила Ирода Великого была покрыта куполом – небольшим, но тем не менее. Арки – весь Колизей построен на арках. Как строили арки средневековые мастера – мы знаем, это описано, а вот греческие и римские – ни фига. Они просто не считали это нужным. Они занимались чёрным физическим трудом, и ценили сделанное. А те, кто ценили рассуждения – они не интересовались вот этим. Ну, в лучшем случае, эстетически. Там фигня была какая, кстати, с Акрополем. Храм Афины Паллады – там этот портик знаменитый, и т.д. – а нижняя граница фронтона представляет собой дугу. При всём при том, когда его строили, про треугольники уже знали. Вместо того, чтобы построить правильный равнобедренный треугольник в качестве фронтона, они построили фактически неправильный сектор. Ну, потому что гипотенуза тупого угла на фронтоне получилась больше высоты треугольника, дуга такая. Почему, из каких соображений это могло быть сделано, как это рассчитано, как к этому пришли – мы ничего этого знать не можем. Потому что никто не считал необходимым это фиксировать. А тем не менее, это было сделано именно для того, чтобы достичь гармоничного восприятия. Откуда что бралось – хрен его знает.

Т.В. – Мы, наверное, продолжим доклад.

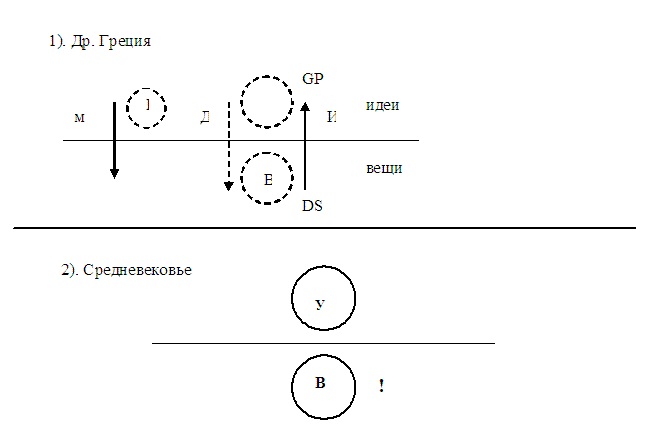

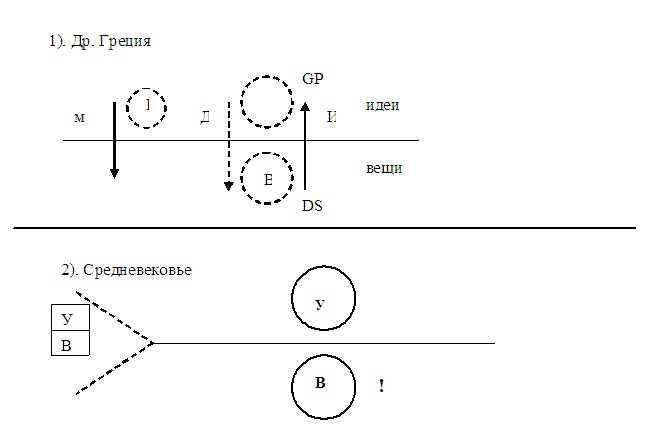

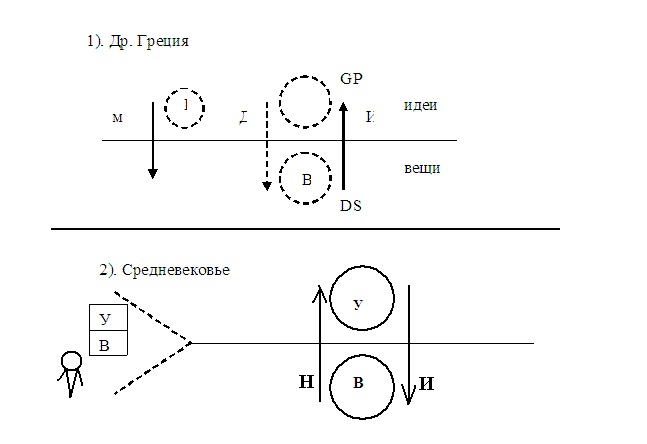

А.Е. – Вот, значит, этот переход и внимание к единичному начинается, наверное, со средневековья, и очень ярко проявляется в этом схоластическом противостоянии номиналистов и реалистов. Когда – Мацкевич уже восстанавливал это – реалисты заимствуют платонистическую схему, говоря, что идеи, то есть универсалии, общие имена, существуют реально, онтологически, субстанционально. Ну, скажем, они говорили, что они существуют в сознании Бога до того, как он творит вещи. А в номиналистической установке статус реального существования имели только конкретные существующие вещи (рис.3).

Рис. 3

То есть эти имена, универсалии – они суть фикции в номинализме, это только то, что является общим для какой-то совокупности вещей. То есть они брали в большей части аристотелевскую установку. Но в чём здесь, собственно, вопрос возникает: в общем-то у номиналистов впервые задан интерес к конкретному, проявляющемуся в жизни, к познанию конкретного, с которым мы встречаемся, которого нет совершенно у греков как таковых, познавательный интерес которых распространялся на существующий идеальный мир. Тогда как в средневековье они поворачиваются к вещам, через номинализм, и начинают внимательнее относится к конкретно существующему.

В.М. – Но не сразу, а очень медленно.

А.Е. – Не сразу, и само развитие номинализма очень длительное, от идей Дунса Скота, которые совсем ранние, к идеям Оккама, то есть это уже начало 14-го века.

Но, собственно, что важно в этой номиналистической установке и в этой борьбе схоластов-реалистов и номиналистов: что помимо этого разделения на универсалии и вещи, на общие имена и вещный мир, на умопостигаемую реальность и реальность оперирования этими вещами, их интересует не собственно преобразование этого мира (вещного мира), а интересует их вопрос познания. То есть интересует их выяснение вопроса: в чём состоит замысел Бога по отношению к миру, или они пытаются через познание мира, который дан, познать некую божественную сущность и т.д. И уже средневековые философы начинают выстраивать некую такую штуку, которая имеет интенцию к этому познанию. И тут мы вспоминаем Абеляра, который придумывает сознание, и в этом сознании он размещает восприятие универсалий и существующих вещей. И сознание направлено на познание существующего мира, как бы он не задавался: с реально существующими универсалиями или с реально существующими вещами (рис.4).

Рис.4

Ну, и дальше, уже от Абеляра до Канта, появляется (тоже не сразу, конечно) познающий субъект – тот, в сознании которого и отражается это устройство мира, отношения между вещами в этом мире, который познаёт существующий мир (рис.5).

Рис.5

В чём вообще поворот: греки вообще не рассматривали вопросы сознания человека или познания как таковые, их интересовало устройство мира. Тогда как средневековых философов начинали интересовать вопросы, как возможно вообще само по себе это познание. То есть они начинали отделять вопросы устройства мира – онтологические какие-то вопросы – от вопросов возможности познания этого мира. Если для греков познание было онтологическим вопросом, то есть им нужно было понять, как это всё устроено, и познание связано было с установлением реальности или нереальности чего-либо, то у средневековых философов эта штука разделялась.

В общем, сейчас попробую так это рассказать: средневековые философы разделили вещи, воспринимаемые в сознании, и реально существующие вещи. И задалось не два пространства, как у греков, а три возможных пространства: мир универсалий и существующих знаний как таковой, или Божественный мир идей, мир Бога, где он существует; мир, который дан нам в чувственном восприятии; и возник ещё мир некого познающего субъекта, который обладает сознанием, отличным от двух других пространств. То есть они задают третье некое пространство существования.

Т.В. – Ты же говоришь о противостоянии номинализма и реализма. Тогда получается, что противостояние переносится вот в тот мир (в мир сознания и познающего субъекта)?

В.М. – Дело в том, что Андрей поторопился. Абеляр попытался снять оппозицию номинализма и реализма. Он говорил: спрашиваю про универсалии, вы спрашиваете: существуют ли универсалии реально или это просто имена вещей? Я вам на это отвечаю – говорит Абеляр – что существуют они в сознании. И он предлагает вместо номинализма и реализма концептуализм. Но при этом, что делается тем самым? В общем, когда жил сам Абеляр, он жил задолго до Оккама, и номиналисты сами этого ответа не заметили, в средневековье. Он потом уже начал развиваться, сначала без всякой философии, в Эпоху Гуманизма, когда начали придавать значение человеку. А потом уже сознание – у Локка, и дальше – стало присутствовать в качестве такой онтологемы. Но вот что важно здесь, с появлением самого этого ответа, и такой попытки? В этом смысле, важнее, наверное, сама жизнь Абеляра, чем этот его концептуализм, который, в общем-то, не прозвучал, не сделал погоды и т.д. Абеляр пытался жить по-человечески, как человек, а не так, как пытались строить свою жизнь философы, и номиналисты, и реалисты. Типичная басня про Ансельма Кентерберийского и крота. Или про Бернара из Клерво.

Д.Г. – Они реалисты, да?

В.М. – Да. Вот Ансельм Кентерберийский и Бернар из Клерво – они реалисты. Реалистов вообще меньше, чем номиналистов. Большинство средневековых философов были номиналистами, потому что реализм, он скорее запирал на замок всякое мышление. Вот это изобретение Ансельма Кентерберийского: онтологическое доказательство бытия Бога. Бог существует почему? – Понятно почему: имя есть, значит есть и Бог, иначе что мы называли бы этим именем? Простейшая штука, и как мыслить дальше на этом основании? О чём-то рассуждать можно, но уже не об этом. А вот номиналисты – они интересовались всякой фигнёй, типичное в этом смысле – описание Вильгельма Баскервильского в «Имени розы». Бернар из Клерво не заметил Женевского озера, когда мимо него проезжали: чего смотреть на всякую дребедень, когда надо о божественном рассуждать? А Атсон, напарник Вильгельма Баскервильского у Эко пытается изображать такого маленького Бернара из Клерво: не обращая внимания на то, что вокруг, он пытается выудить у Вильгельма Баскервильского истину какую-то. Тот ему вещает про всякую истину, замечая клок шерсти на кусте, сломанную веточку и помогает разыскать Гнедка, который сбежал. Вот это – номиналистическое поведение. Но при этом сам ещё Вильгельм в этом месте – он устранён, и этот интерес он делает нормой. А Пьер Абеляр помимо интереса к частностям, он ещё и пытался жить частной жизнью, не взирая на общепринятые нормы. Вильгельм принимал нормы, Абеляр – нет. Он пытался вести себя в раннем средневековье как человек эпохи гуманизма.

Т.В. – Но это же не имеет отношения к сознанию…

В.М. – Имеет. Смотри: о чём спорят греки? Греки спорят о том, как оно устроено. Некоторые из них могут переводить этот вопрос в другой вопрос: а как оно работает? И при этом они до потери сознательности спорят, упираясь в это дело, не обращая внимания на то, кто говорит, что говорит… В средневековье происходит немножко подвижка, с номиналистами и реалистами. Они, конечно же, не отрицают греческий вопрос о том, как оно устроено, и как оно работает, а дальше говорят: но у нас есть два ответа, и нам непонятно, что делать с этими двумя ответами. Как поступили бы в такой ситуации древние греки? – Они бы сказали: ты не прав, или ты неправ, и разбежались. И каждый показывал бы на другого пальцем, говоря, что тот дурак. Как поступали христиане до этого? – Они поступали точно также: если ты отрицаешь то, что мы считаем правильным, ты еретик и поэтому – «секир-башка» и концы в воду. А эти (номиналисты и реалисты) – христиане. И спорят-то они в основном не про цветочки, не про Гнедка, а про Бога. И им очень важно – при всём при том, что номиналистов большинство – чтобы их не казнили как еретиков. Поэтому они говорят: дело не в том, как оно устроено, и как оно работает, а в том, как мы про это мыслим. Сначала не выделяя познающего субъекта, Абеляр дал основание для этого, они им не воспользовались, но сам вопрос они поставили. Как оно устроено и как мы про это мыслим? Не как оно работает, а как про это мыслить можно? И уже потом к этому добавилось «а как я могу про это мыслить». «Что я могу знать», – спрашивает Декарт на выходе из средневековья.

Т.В. – И в этом смысле, он же разделяет ответы, что я могу знать про один мир и что я могу знать про другой мир.

Д.Г. – Нет, я так понял, что этих-то миров и нету.

В.М. – У кого как. У Ансельма есть, у Августина Блаженного, у Фомы Аквинского он есть. Фома Аквинский тоже с трудом относится к реалистам или номиналистам, но, тем не менее, он комплексирует по-своему в «Сумме теологий» эти установки, а для чистых номиналистов вроде бы и нет, но чистых номиналистов и не бывает, они все «нечистые» – в средневековье, по крайней мере. Но важно другое, что они говорят: «Мы знаем два ответа». И дело не в том, какой из ответов неправильный, а как мы можем доказать правильность или неправильность этого. И главное, чтобы нас на кострах не сжигали за ересь, потому что мы же оба ответа знаем и при этом знаем, какой правильный относительно Бога, поэтому вы нас не трожьте. А вот как мы мыслить можем про это, как познавать – вот про что говорит Егоров, по-моему. Забегая со своим «познающим субъектом» далеко вперед.

А.Е. – А эти два пространства сохраняются ещё и потому, что средневековые философы все христиане и вопрос существования имен, универсалий связывается с Богом и тварностью самого мира. И как Бог творит этот мир. Он его придумывает, т.е. все вещи присутствуют в его сознании, а потом Он совершает акт креационизма, создания самого мира этих вещей…

В.М. – Которые в силу тварности несут печать ошибок и т.д., т.е. отличны от замысла.

А.Е. – Но, тем не менее, универсалии в сознании Бога присутствуют. Тогда как номиналисты, в частности, Оккам, говорят, что…

В.В. – Он сотворил…

Т.В. – А потом придумал имена.

В.В. – Нет, Он сотворил, но сотворил не в соответствии с изначально существующим прототипом. Он сотворил, а дальше этот мир как-то меняется, творится, и мы познаём уже тварное в развитии, в динамике.

А.Е. – Ну и там была ещё такая установка, что поскольку Бог всемогущ, то он не может творить только парадоксальное. Но, в принципе, Он может создавать универсалии без вещей, вещи без соответствующих идей, которые им внеположены и т.д. И человек в этом смысле – познающий, который пытается всё это познать – для номиналистов точно так же может в вещах узнавать неправильное. Образы вещей в сознании могут не соответствовать реальным универсалиям. То, что конструируют из вещей как универсалий, может не совпадать с Божественным замыслом как таковым. И вводится тогда познающая реальность, которая становится другой, не полностью совпадающей с онтологическим устройством мира. Тогда как у греков всё это было связано.

В.М. – Вот если упростить это всё до сегодняшних споров, которые до сих пор продолжаются. Ну, например, как совместить теорию Дарвина и Книгу Бытия? Реалисты бы сказали (они и говорят так), что теория Дарвина абсолютная чушь, поскольку Бог сотворил мир по замыслу, универсалиям существующим…

Т.В. – Вместе с Дарвиным…

В.М. – И Дарвина сотворил, естественно, но дело в том, что искать ответ надо, не изучая мир – какое значение могут иметь динозавровые кости, если написано, что сотворил в шесть дней, а на седьмой почил. И как отвечают современные номиналисты христианские: да, Бог сотворил мир, сотворил человека по образу и подобию Своему, но сотворил-то Он его из обезьяны, что Дарвин и описал спокойно. Потому что в Библии могло быть не написано, из чего он сотворил.

А.Ш. – Нет, в Библии написано.

В.М. – Ничего не написано такого.

А.Ш. – Серьёзно?

В.М. – Ну конечно. А современные реалисты – вот мне Денис тут недавно ссылку присылал – требуют запретить преподавание теории Дарвина как не соответствующую универсалии.

А.Е. – В общем, номиналистические и реалистические споры в той или иной мере продолжаются до сегодняшнего дня. Вот, упоминаемый Мацкевичем Хомский, такой лингвистический реалист, который предполагает существование лингвистических универсалий, инвариантных по отношению к любому существующему сегодня языку, «генеративной грамматики», которая является генетически врожденной, что ли – ну, вот это такой способ. Точно так же Кантор, который занимался теорией множеств, называл себя платонистом в своей реалистичной установке на существование множеств как реально существующих объектов. И в математике были, наоборот, эффекционисты, которые считают, что если вещно множеств не существует, а они суть некоторые абстракции, то мы не принимаем их в расчет как реальные, а принимаем их в расчет только как технические, математические причиндалы.

Смысл дальнейшего развития вопроса состоит в возникновении двух разнонаправленных интенций. Я бы сказал, что это наука и инженерия. Наука была направлена на выведение неких общих, универсальных знаний о реально существующем мире. Я бы обозначил научную интенцию как такого рода конструирование неких универсальных знаний из изучения реально существующего мира, из изучения того, что существует в природе, существует в реальности. Но, тем не менее, конструируются некие универсальные, идеальные научные объекты. И инженерия, которая направлена на некий способ рационализации и создания вещей в соответствии с некими выявленными законами конструирования (схема 6).

Рис. 6.

Д.Г. – Не знаю, мне как-то натянуто кажется. Мне кажется, что в самой науке можно запросто выделить номиналистические и рационалистические тенденции, если покопаться. Сводить её в этих твоих терминах только к номиналистической мне кажется неправильно.

С.М. – Нет, это гораздо позже в развитии науки стало возникать, но изначально наука становилась как исследовательская…

В.М. – Ну, видишь ли, тут, во-первых, я бы тоже возразил Андрею, что наука и инженерия возникли в разное время, во-вторых, если мы берём науку, то наука Бэконовская она такая, как ты её описал, но Галилеевская наука не такова. Ведь Галилей, по существу, платоник.

А.Е. – Ну, да.

Д.Г. – Ну он платоник такой…

В.М. – Ну, подожди, в чём можно согласиться с Андреем – это если говорить про период возникновения науки как таковой. И Бэкон вроде реализует номиналистическую установку, абсолютно номиналистическую, но спорит-то он не с Платоном, а с Аристотелем и пишет «Новый органон». А «Органон» – это собрание некоторых сочинений Аристотеля, объединенных под общим названием «Органон», в который входили «Аналитики» и все его науки о природе.

Д.Г. – Так, в общем-то, и Галилей спорит с Аристотелем.

В.М. – Ну, да. Но Галилей спорит с Аристотелем как платоник, скорее. Там понятно, но с Бэконом странная заморочка.

Д.Г. – Так откуда тогда Симпличио, если он платоник?

В.М. – А что Симпличио?

Т.В. – Симпличио – это же не эмпирик, а это скорее обыватель.

Д.Г. – Ну, так всё правильно, т.е. какая-то такая абсолютно не причастная миру идей фигура, субъект…

Т.В. – Он скорее тот, которому объясняют, а не которая…

Д.Г. – Нет, ну подожди, он же тот, к которому обращаются в некоторых случаях и в некоторых случаях он выступает легитимизирующим.

В.М. – Ну, когда до очевидности доходит, тогда, конечно.

Д.Г. – Ну, так а зачем это платонику, доходить до очевидности?

Т.В. – Чтобы объяснить.

В.М. – Ну, вот, да. В чистом виде эта платоновская штука не может существовать у Галилея. Я говорю, что в споре Галилея с Аристотелем – если взять рамки спора – то он платоник, скорее. Несмотря на то, что на другом уровне ведется разговор.

А.Е. – Ну, там смещается акцент реального существования, если до номиналистов, до научного поворота, когда уже Галилей работал, по-моему, реальность природы была той самой реальностью.

В.М. – Да, она уже не оспаривалась.

А.Е. – Да, и Галилея интересовала эта самая реальность, только познавал он её в неких идеальных схемах и формах, выявляя идеальные закономерности.

В.М. – Ну вот давай так. Падение тел, которое интересовало Галилея в этих первых диалогах, оно где, вверху или внизу?

А.Е. – Хотя с другой стороны он всё равно ставил эксперименты с конкретными телами, он не чисто мысленные эксперименты ставил.

В.М. – Ну, как сказать, он эксперименты меньше всего ставил, но Галилей изобретатель гипотетико-дедуктивного метода. Что такое дедуктивность – это вот такое движение (на схеме – от «мира идей» к «миру вещей»), но гипотетико – она такого рода (на схеме – от «мира вещей» к «миру идей»), но это ещё не индукция или не совсем индукция. Вот у Бэкона и у английских сенсуалистов – это индукция. Для них законы являются целиком результатом обобщения индукции.

Д.Г. – Опытов, а не индукции.

Т.В. – Опытов, а индукция, как способ выведения закона.

В.М. – Ну, да. Т.е. частности обобщаются и что-то общее выводится. Галилей в гипотетико-дедуктивном методе работает и так, и этак. Когда он гипотетико – он платоник, а когда он дедуктивно – он аристотелик. А с инженерией какая штука…

А.Е. – Ну, да, я, наверное, неправильно тут изобразил, но мне это нужно было для чего – для разбора того, что наука сосредоточена… Вот познающий субъект, познание как таковое появляется и наука – это такая вот форма этого познания природы в научной онтологии. И этим всё в науке ограничено – самим познанием, постижением универсалий и закономерностей. А обращение с вещами практически, чтобы чего-то из них делать, совершается в инженерном повороте. И он тоже совершается долго, я бы сказал. Сама по себе инженерия возникает в её законченном виде, когда объединяют в колледже свободных наук…

В.М. – Когда людей практических начали учить философии и науке. Науке прежде всего.

А.Е. – Ну, вот. И поставили это всё дело на научную основу.

В.М. – Потому что до этого наука уже существовала лет двести, и рядом с ней существовала техника – эмпирическая, наивная, поисковая и т.д. В этом смысле и паровая машина и ткацкий станок были изобретены в доинженерную эпоху, в эпоху первой промышленной революции в Англии. А сама инженерия возникла уже как надстройка над наукой, без науки инженерия невозможна, но развитой уже науки.

А.Е. – Вот, да. Такая преобразовательная интенция, направленная в мир и, наверное, неправильно названная мной инженерией, появляется в эпоху позднего средневековья. И Бродель, анализируя этот внезапный скачок Европы по отношению ко всему остальному миру, когда начинает всё очень быстро изменяться: материальная жизнь, экономические отношения и многое другое, – связывает это всё с давлением каких-то социально-экономических условий и в виде зарождения такой штуки как город, капитализм сам по себе. И он выталкивает Европу и в географические открытия, и в развитие техники, потому что он, анализируя предпосылки развития техники и в Японии, и в Китае, находит, что только Европа воспользовалась данными ей возможностями, хотя то же самое существовало давным-давно и в Китае, и где-то в Японии.

В.М. – Ну, давай посмотрим…

А.Е. – Подожди, последний момент, окончание.

Т.В. – Подождите, что мы обсуждаем и куда это все идет?

А.Е. – Смотри, я обсуждаю эту вот штуку: поворот не только к познанию существующих вещей, но и к изменению существующего мира. Но не просто его изменение, которое как-то непонятно изменялось Архимедом, древними конструкторами техники, но изменению в соответствии с неким упорядоченным, рациональным порядком. И это происходит из-за изменения отношений именно вот этих вот… универсалий с этим вещным миром.

В.М. – Тань, всё очень интересно…

Т.В. – Где происходит это изменение?

В.М. – Всё очень интересно, где происходит и как происходит. И для того чтобы эту псевдогенетическую реконструкцию проверять, нужно еще немножко историю знать. Если там я занимался в лекциях историей философии, то здесь я предлагаю вспомнить историю науки и всякой такой фигни, в том числе и Броделевских конструкций. Давайте так: когда Колумб открыл Америку? – 1492 год. Когда вышла книга Коперника о гелиоцентрической системе?

А.Е. – Примерно в то же время.

В.М. – Позже, и это очень важно. Когда сожгли Джордано Бруно?

А.Ш. – 1600 год.

В.М. – 108 лет после открытия Америки. Нам как объясняют это в школе, где нам всё врут: что Колумб потащился проверять гипотезу о шарообразности Земли…

А.Ш. – Он ей пользовался.

В.М. – …опубликовать которую опасался Коперник уже после открытия Америки, и за что через 108 лет сожгли Бруно.

Д.Г. – Бруно же не за это сожгли. Бруно за оптическую теорию сожгли.

А.Ш. – За множество обитаемых миров.

В.М. – Т.е. вот множество гипотез.

А.Е. – По совокупности преступлений.

В.М. – Но обратите внимание, что Колумба никто не сжигал за доказательство шарообразности Земли.

Д.Г. – Подождите, но он действовал в другой какой-то фигне.

В.М. – Ну, точно, и это очень важно понимать. Ну, ладно, наука наукой, а тут другая какая-то практическая установка, практическая интенция. И за это никто никогда никого не сжигал, даже если бы бен Бецалель создал своего голема в Праге, его бы никто не сжёг. Это чисто практическая вещь, они стали бы думать, как её употребить в дело. Сжигали вот за эту фигню. Поэтому, когда нас учат марксистской истории науки и познания, там всё подгоняется под некоторую схему. Та схема, которую сейчас излагает Егоров, в корне противоречит схеме про развитие науки, знания и т.д. И мы ещё кучу таких примеров можем привести, в которых будет показано независимая линия появления изобретений, открытий и разворачивания научного знания.

Т.В. – Ну, тогда вопрос комплексирования и разрешения между номинализмом и реализмом вообще не существовал в практической части, он существовал только в той, в «разумной». До этого Андрей рассказывал эту историю.

В.М. – Он рассказывает эту историю, пытаясь втаскивать сюда всё, что из школы помнит. Теперь помните, когда я в лекциях обсуждал философа и практика, эту самую «сладкую парочку» – и я постоянно путал практика и политика. Но когда Андрей вспомнил Броделя, когда мы говорим про практику познания, нужно понимать, что притягивание технической линии и собственно природной составляющей к этим всем рассуждениям, мягко говоря, сомнительно. Практика – всегда гуманитарная практика, которая имеется в виду в работе со всеми этими вещами. Природа всякий раз притягивается сюда, для того чтобы убедить или переубедить Симпличио, т.е. простаков. Грубо говоря, надинамить.

Т.В. – Тогда, получается, притягивается социальная практика, потому что там нет… как это… Объект размышления всё равно должен схватываться в нечувственных вещах. Нельзя про государство размышлять, показывая на него.

В.М. – В общем, да. В этом смысле очень интересны биографии философов, а не только те вещи, которые они в своих сочинениях врали для того, чтобы их потом не спалили. Очень забавна биография Бэкона в этом смысле. Чувак, который проворовался на государственном посту, которого сняли с одной должности, с другой должности и вообще готовы были посадить – т.е. как практик не состоялся. Дальше он сформулировал свой лозунг, девиз – «Знание – сила», и пошел куриц замораживать, и все эти дела, выдвигая природу в качестве обоснования своих действий.

А.Е. – Ну, вот смотри все-таки, чего я хочу сюда протащить – эту идею (которую и Гайденко высказывает) по поводу изменения отношения между «мирами». С появлением номиналистической установки и внимания к единичным вещам снимается принципиальная оппозиция между идеально существующими, мыслимыми объектами и реальными вещами, которыми мы оперируем. Художники начинают работать с перспективой как таковой. Линии, которые они рисуют и соотносят с прямыми, точками и т.д. – они для них приобретают чувственно-практический характер. Они уже работают с ними не как с идеальными объектами, которые искажают (то есть, то, что мы наблюдаем – есть искажение некоторой сути этих идей, реально существующих идей и понятий, а они работают с чувственными нормальными объектами, т.е. для них это одно и то же, оно схлопывается в представлении. То есть они оперируют с вещами как с идеями, получается так. И эта установка заключается в том, что с одной стороны можно мыслить это в каких-то конструкциях, а с другой стороны – это мышление впрямую соотносится с оперированием в реальном мире. То есть как мы построим здесь реальную перспективу какую-то, так она и отразится в вечной картине.

В.М. – У греков в реалистическом искусстве тоже время от времени появлялась перспектива – не во всех произведениях, в большей части сюжетные изображения греков и римлян не требовали перспективы – но там, где она могла быть востребована, она временами появлялась. Чего, например, вообще нельзя сказать про египтян. Но нигде у греков мы не найдем сведений, как они приходили к этой перспективе. А вот возникновение перспективы в живописи Возрождения очень хорошо описано, и описано так, что похоже на то, что ты говоришь. Они знали геометрию, а когда они рисовали, то с геометрией они обходились по потребности. Перспектива – это же сознательное искажение геометрии, «на потребу».

А.Е. – Да, они сознательно сделали здесь такие конструкции, которые искажали получаемую с помощью этих конструкцию реальность. Но и через это я усматриваю интенцию на развитие праксиса.

В.М. – При всём при том оптика, как раздел физики, возникает позже.

Д.Г. – В смысле – позже перспективы?

В.М. – Да.

Д.Г. – К чему Вы это говорите?

В.М. – К тому, что оптика могла быть обоснованием перспективы. Т.е. ко времени Галилея перспектива уже была в ходу.

Д.Г. – Почему же их тогда не сожгли?

В.М. – Потому что они не умствовали.

Т.В. – Потому что они картины рисовали, а не говорили о том, что надо менять идеальный мир.

В.М. – Сжигали только умников.

Д.Г. – В общем, я так понимаю, что со времени Платона мир мало изменился, и сжигают за индукцию.

Т.В. – Что-то я потерялась, куда мы зашли в связи с этим.

В.М. – Пока мы проверяем, не врёт ли Егоров, вот и всё.

Т.В. – А в общем-то не очень понятно, в чём он «не врёт».

А.Е. – Я пытаюсь рассказывать про способы комплексирования. И почему те из данных способов комплексирования, которые получались раньше, не устраивают Мацкевича и нас вместе с ним.

Т.В. – Вот это непонятно.

В.М. – Пока мы показываем, что не было никакого комплексирования.

Т.В. – По-первому там вообще не было, а по второму, я так понимаю, попытка комплексирования, попытка снятия была через познаваемость.

В.М. – По первому пункту – проблем не было. Во втором – проблема возникла, но комплексирования не возникает, потому что есть параллельность установок, сосуществование установок и они параллельны друг другу в буквально жаргонном смысле этого слова. «А мне параллельно», – говорит техник ученому, а ученый…

Т.В. – Подождите, при чём тут техник ученому, мы же ещё говорили про учёных, которые были номиналистами и реалистами внутри… правда, не науки.

В.М. – Ну, вот смотри, я бы рисовал науку всё-таки третьим пунктом, после схоластики, а Андрей пытается её зарисовать на схеме схоластики.

А.Е. – Ну, это неправильно.

Т.В. – Тогда в схоластике каким образом комплексировалось?

В.М. – Никаким. У меня даже текст есть про это. Правда, называется «Москва должна быть разрушена», казалось бы, про Москву, но там про гвельфов и гибеллинов. И там, в том числе, втаскивается спор номиналистов и реалистов, и гвельфы и гибеллины были представлены полярными и противоположными партиями схоластов.

Т.В. – Это я понимаю, что они были представлены противоположными партиями, но я так понимаю, что Андрей рисовал этого познающего субъекта и его сознание, в котором в принципе это возможно совместить.

В.М. – Он поторопился, потому что Абеляра из истории философии не выкинешь, он придумал эту хрень – концептуализм.

Т.В. – Ну, тогда я понимаю, что схоластика переводит этот вопрос из онтологической плоскости в эпистемологическую.

В.М. – Вот смотри, моя версия такова, что схоласты просто устали спорить и прекратили споры. Вот и всё.

Т.В. – Ну вы же говорили, что они стали спрашивать не о том, как это есть на самом деле, а как про это мыслить можно. А как про это можно мыслить, можно спрашивать и про то и про то параллельно.

В.М. – Точно, да.

Т.В. – Ну, я же и говорю, что перевели и таким образом сняли остроту.

В.М. – Нет, ушли.

Т.В. – Ну, ушли. Ушли от решения вопроса в онтологической плоскости, как оно есть на самом деле.

В.М. – Нет, они ушли в нескольких видах на самом деле.

Т.В. – Ушли от чего?

В.М. – Ушли от остроты противоречия.

Т.В. – Противоречия онтологического?

В.М. – Противоречия номиналистической и реалистической установок. Потому что только в реалистической установке онтологизм существенен.

Т.В. – Я когда про онтологизм, я говорила про то, как оно есть на самом деле.

В.М. – Про то, как на самом деле – это греков интересовало, а их интересовало не то, как на самом деле, а то, как об этом мыслить можно.

Т.В. – Так задавая вопрос, как об этом можно мыслить, можно задавать вопрос одновременно – как можно мыслить о такой раскладке и как можно мыслить о такой раскладке и таким образом – нет проблемы.

В.М. – И об этих раскладках вместе при наличии той и другой. Они же знали и про то и про другое.

Т.В. – Так никакой проблемы нет.

В.М. – Почему? Она остаётся.

Т.В. – В вопросе «как можно мыслить» она не остаётся.

В.М. – Вот смотри. Фокус состоит в том, что стрелки переводятся, вопрос не исчезает от этого.

Т.В. – Не исчезает вопрос «как оно есть на самом деле»

В.М. – Это раз, и «чем интересоваться надо» – это два. Андрей рассказывает так, а для меня еще очень важен вопрос – чем интересоваться? Вот про Бернара Клервосского: надо ли человеку мыслящему рассматривать красоты Женевского озера? Стоит ли на это обращать внимание? Фокус в этом состоит.

Т.В. – Хорошо, там не сняли схоласты.

В.М. – Они ушли от вопроса. И способов ухода было больше, чем назвал Андрей. И, более того, натянуть на последующую науку оппозицию номинализма-реализма у нас не получилось.

А.Е. – Ну, это неправильно. Я согласен.

В.М. – А уходы были какие? Вот, например, Фома Аквинский по-своему уходит – вершина схоластики. Он создаёт некий свой подход, который не был востребован теми, которые ушли от проблемы. Абеляр предложил идею, и о ней надолго забыли. Потом –абеляровская идея чуть раньше, томизм чуть позже – были востребованы. В 18-м веке абеляровская идея пошла гулять, в 19-м веке томизм возродился в виде неотомизма и т.д. Поэтому там было несколько способов такого ухода, но, между прочим, наверное, наука и искусство (это искусство гениев Возрождения) – это тоже способы ухода от остроты проблематики номинализма и реализма.

Т.В. – Подождите, но ведь наука изначально – это выбор номинализма, а не уход.

В.М. – Нет, вот о чём мы с Галиновским препирались. Если читать Бэкона и всерьёз относится к его бодяге – то да, можно считать, что наука, построенная по Бэкону есть развитие номинализма, а если брать Галилея – то там уже хрен поймешь, а если брать Декарта, то наука – это, скорее, продолжение реализма.

Т.В. – То есть в науке остаётся противоречие.

В.М. – Да.

Т.В. – Но оно остаётся несущественным. Это тоже один из видов снятия.

В.М. – Ну, как несущественным. Вот я уже несколько раз рассказывал, Георгий Петрович всегда любил эту басню про валентности. Идёт спор между французскими химиками и Бутлеровым. Когда в химии рисуется атом и прочее, то номиналисты французские говорят немцам и русским химикам: «Блин, ребята, вы что, совсем сбрендили? Вы, конечно, можете брать эти модельки из красных и зеленых шариков с палочками, чтобы студентам рассказывать, чтобы они что-нибудь понимали, но не можете же вы всерьез предполагать, что атомы устроены таким образом». Те говорят:

– А почему нет?

– А вот эта стрелочка, она что обозначает?

– Ну, как что она обозначает – валентные связи.

– Вы чего, ребята? И где вы можете такое найти и такое увидеть?

И вот химики немецкие и русские каждую фигню, которую придумывает химия, натурализовали и говорили, что она реально существует. И тогда планетарная модель атома – вот атом вот такой. И долгое время эти реалисты в химии (даже в 19-м веке) присутствует. И до сих пор большая часть популяризаторов науки являются реалистами.

А.Ш. – А преподаватели?

В.М. – А преподаватели, так и вовсе все реалисты. А уж социологи, которые думают, что классы и страты реально существуют – так и подавно.

А.Е. – Ну, да. Наука, и четвёртое, что мы обсуждали про искусство и технику. Почему, в общем-то, научный способ комплексирования и взаимоотношений? Сама оппозиция номинализма и реализма там не снимается, но они с ней в науке работают. В общем-то, потом философия науки, которая описывает, как теории строятся, как они потом проверяются, развиваются и т.д., она как раз рассказывает про такой способ устройства комплексирования (туда-сюда) номинализма и реализма через, допустим, принцип фальсификации Поппера, через ту же верификацию допопперовскую в научном позитивизме.

В.М. – Но только в отличие от схоластов… Схоласты могли привлекать в качестве примера в рассуждении крота, но их крот ни номиналистов, ни реалистов не интересовал. Ни тех, ни других, по большому счету. Их интересовал Бог, мир и т.д. Науку – наоборот, им плевать на мир, на Бога, на природу даже как таковую. Их интересует конкретная бабочка, конкретное химическое соединение, бензол, например, и т.д.

Т.В. – Так почему Вас не устраивает комплексирование в науке?

В.М. – Так никакого комплексирования нет…

Т.В. – А вот с Беларусью?

В.М. – А вот с Беларусью я готов показать. И не только с Беларусью, но и с валентностью, с планетарной моделью атома, с квазарами, с любой дурью, какую ни возьми в науке, эти вопросы возникают. С Беларусью это очень чётко, Андрей эту формулу и рассказал. Я приезжаю в Беларусь, а мне рассказывают: «какая Беларусь, Вы чего?» Вон Лемантар до сих пор лямантуе, что БССРия. Я говорю, что пардон, а то что я вижу? Они говорят: «Так это фигня, какая разница, есть ли у этого крота зрение. Мы же обсуждаем вообще принципиальную Беларусь». Я говорю: «А что вы называете принципиальной Беларусью?»

Т.В. – Ну, Вы же сами говорили, что в науке интересуются не принципиальным, а тем, что есть.

В.М. – Не тем, что есть, а конкретным выбранным объектом. Т.е. вопросы онтологии, гносеологии в науке переносятся с Бога, мира и т.д. на конкретные объекты: бабочки, океаны, планеты, галактики. Там другого рода объекты, и это уже не кажется столь достойным философствования, как у схоластов, которые рассуждали про то, сможет ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять. Этого же не проверить эмпирически, а научников интересует уже камень, подъём камня, вытаскивание Мюнхгаузеном себя за косичку, точка опоры и т.д. И это является объектами.

И посмотрите, как смещается критика онтологическая и объектная критика у Галилея по сравнению со схоластами. Схоласты могли бы обсуждать движение, Николай Орем, например, ещё задолго до возникновения науки в Византии мог бы это обсуждать, но это обсуждается как пример для решения более общих вопросов. Наука может обращаться к более общим вопросам, чтобы достать оттуда, например, приём, метод, а интересует их конкретное – движение, конкретный часовой механизм и т.д. Конкретное – не в том смысле, что их интересует только вещь, их интересует и универсалия часового механизма, например, но это не мир. Они закопались в частностях, и к этому их подтолкнул номинализм, но дальше на частностях они и споткнулись о те же самые вопросы, что и номиналисты и реалисты.

А.Е. – Я попробую ещё раз сформулировать, что не устраивает. При этом принципиальном расхождении, что мыслить можно всё равно универсальными категориями, в том числе и в науке. Научное мышление – это мышление в универсальных категориях, понятиях, концептах, теориях и прочее. Тогда как оперирование, опыт возможен всегда в каких-то частных условиях и в каких-то частных объектах. И в этих частных объектах наука пытается познавать некие всеобщие закономерности. На этом она и останавливается – на познании всеобщих закономерностей в частных вещах. Научное изучение Беларуси должно закончиться выявлением неких общих закономерностей универсального функционирования стран, классов, наций в зависимости от того, что мы будем изучать.

В.М. – Подведением режима под султанизм.

А.Е. – Задача состоит в другом. Осмыслить Беларусь в научных категориях как-то можно, придать ей разумность, но обратного хода на деятельность в номиналистической установке нет. Я так понимал то, чем не устраивает наука, и не устраивала она и деятельностный подход этими вещами в том числе.

Чего? Наврал всё?

Т.В. – Не знаю, вы же тут псевдо-квази-генетические реконструкции устанавливаете. Тогда получается, что до возникновения СМД-подхода всякая деятельность строилась неосмысленно, приписывая этому научную обоснованность, но на этом нельзя строить деятельность – на знании научном.

В.М. – Ну, это смотря какая деятельность.

Т.В. – Андрей сказал: осмыслить можно, а действовать нельзя. Тогда, исходя из чего можно действовать?

В.М. – Нет, действовать тоже можно, с редукций определённой. Вот Андрей уже упоминал, в тексте «Беларусь: вопреки очевидности» добавление пространства прагматики. Вот, чтобы понятно было, что с пространством прагматики, мне тоже несколько вещей таких сделать надо. Тебе когда-нибудь приходилось резать труп?

Т.В. – Пока нет.

Д.Г. – Человеческий труп?

В.М. – А тебе человеческий приходилось?

Д.Г. – Нет, вот человеческий не приходилось.

В.М. – Вот вспомни ситуацию с медициной эпохи Возрождения, или с тем же самым искусством. Потому что Леонардо да Винчи изучал анатомию, режучи трупы. Но делать это он вынужден был тайно, поскольку это было запрещено. Но, по большому счету, это не наука, а практика. Да, врачам можно. Врачам можно, но нельзя для познания анатомии человеческого тела. И даже для лечения болезни – тоже нельзя. Врачам можно, чтобы научиться резать живых людей, чтобы научиться операцию делать и т.д., а для познания анатомии нельзя, потому что нам известно, что человек создан по образу и подобию Божьему, поэтому нельзя по трупу узнать устройство человека. Вот если бы мы интуицией постигли образ и подобие Божье, тогда можно было бы познать устройство человека, а на трупе человека познать нельзя. И это всё внушается, и теперь представьте себе Леонардо, про Микеланджело вообще страсти рассказывают – им надо резать трупы. Если ты начинаешь резать трупы, то ты вроде бы принимаешь номиналистическую установку: на конкретном трупе понять, как сочленяются мышцы и кости, с тем, чтобы понять принцип анатомии. Но чтобы начать резать конкретный труп, нужно перестать любить. Любить надо истину, и тогда собственно познавательная оппозиция реализма и номинализма – это одно, а практическая оппозиция номинализма и реализма – это другое. В познавательном отношении реалист любит истину и не любит конкретные вещи, номиналист – наоборот: любит конкретные вещи, а истина его интересует постольку, поскольку он готов одни гипотезы принимать, другие отвергать и прочее. Поэтому, для того чтобы комплексировать познавательные установки номинализма и реализма, нужно вывести их в практическую плоскость и понять мотивацию людей, подходы и пр.

Теперь с Беларусью. Как только мы попытаемся применять по отношению к Беларуси простейший ход, что мы имеем дело со страной, с народом (какой есть, такой есть, нам по барабану), а наши знания – они про настоящие вещи, например, про социализм. И тогда, как это говорил Бисмарк своим оппонентам – если вы хотите строить социализм, вы выберете страну, которую не жалко, которую вы не любите. Так вот, ты что ценишь: тебе нужно социализм, и ты любишь социализм – тогда тебе должно быть плевать на Беларусь, и надо строить социализм в Беларуси. Если ты любишь Беларусь, то тогда тебе должно быть плевать на социализм, капитализм или другие идеи и идеалы. Тебе нужно культивировать, холить и лелеять Беларусь, но при всём при том хочется и осетрины с хреном, и демократии немножко. И тогда я вижу, как беларусы в Беларуси строят социализм, который я не люблю, и я у них спрашиваю: «Вы что себе думаете? Вы думаете про социализм, а кто про Беларусь будет думать и заботиться?» И комплексирование нужно там, где приходят в противоречие друг с другом необходимость любить человека и резать трупы, не падая в обморок от этой любви. Так же и с Беларусью. Как наука поступает? Придумывает идею какую-то, под идею нужно угробить много вещей, чтобы доказать её или опровергнуть, т.е. вещи любить нельзя, если вы проверяете истину – включая себя самого, Андрей. Поэтому, изобретая принцип воздухоплавания на аппаратах тяжелее воздуха, надо перестать любить себя, а возлюбить истину и взлететь на аппарате, который ты придумал, чтобы своей смертью проверить, что этот аппарат не годен. И тогда: что ты больше любишь и что ты больше делаешь. Человек, который любит себя, никогда не полезет на этот сомнительный аппарат. А тот, кто лез и разбивался? И начинаются эти штуки-дрюки.

Т.В. – Ну это же не комплексирование.

В.М. – Это не комплексинование, это проблема, о которой я говорю, что она, возникнув в средние века, дальше тянется и в науке, и в других местах. И только в 20-м веке рефлексивные техники в науке, в инженерии, в искусстве позволяют это комплексировать, с моей точки зрения. Поэтому на этом возникает и деятельностный подход, и некоторые более-менее толковые линии в постмодернизме.

Т.В. – В общем, мы не дошли до того, каким же образом оно происходит.

А.Е. – Но с наукой ещё вот что. Наука всё-таки направлена на познание, всякое преобразование проходит по другой интенции – техническо-инженерной.

Т.В. – Но для этой интенции всё равно нужно какое-то знание.

А.Е. – Оно нужно, пусть оно научное знание, и оно там используется. Опять же, на чём сосредоточена критика науки со стороны деятельностного подхода? Когда Щедровицкий спрашивает: «По каким законам устроен магнитофон?» – Хрен его знает, как его конструктор собрал. Собирал ли его конструктор без всяких научных знаний? – Ни фига подобного. Он много чего знал про электрические процессы, сопротивление материалов и т.д., т.е. про всё про то, что знал этот чувак, который искажал перспективу – Босх, допустим. Босх создавал картину с искаженной перспективой, зная про идеальные законы функционирования перспективы, и он с их помощью искажал какую-то реальность. Вместе с тем та реальность, которую он создавал, она же не закономерно научно возникала, а он её творил через что-то. Так это я про то, чем не устраивает научное – если не комплексирование, то сочетание в науке номинализма и реализма, которые способствуют прогрессу и развитию науки – чем они не устраивают Владимира Владимировича Мацкевича, чего он вообще про это начинает дальше философствовать. Это я так тебе отвечаю.

Т.В. – А в искусстве и технике его почему не устраивают?

А.Е. – В искусстве и технике не устраивает. Я в этой фразе рассуждал, как наука с техникой схлопываются, и почему деятельностный подход начинает критику и того и другого – с тем, что познающий субъект исключен из представлений научных и инженерных как таковых, т.е. как тот, кто это делает. Прагматическая сторона исключается, человеческая сторона. Почему деятельностный подход начинает…

Т.В. – Нет, про деятельностный подход я знаю, почему он начинается, но как это решает проблему «любить и резать» – я не очень понимаю.

В.М. – Что именно решает? Он еще ничего не рассказал, что решает. Он всё еще тянет эту оппозицию.

Д.Г. – Нет, ну я так понял, что в искусстве всё-таки как-то комплексируется.

В.М. – Как оно комплексируется?

Д.Г. – Ну, конструированием реальности…

В.М. – Потому что это безответственно. Там возникает иллюзия возможных миров. И в искусстве надо преодолеть косность восприятия. Но в искусстве это легко делается, потому что искусство давно и упорно паразитирует на эпатаже обывателя и пр. В искусстве это решено не может в принципе.

Д.Г. – Почему в принципе?

В.М. – Ну, потому что искусство пачкает холсты, и псуе паветра всякими звуками. А что оно делает другого? Почему мне в «Беларуси вопреки очевидности» приходилось специально обсуждать, что Беларусь нельзя насвистать, спеть, станцевать. Можно нарисовать какую угодно прекрасную картину БНР, можно прекрасную картину ВКЛ нарисовать и т.д., но от этого ни БССР не станет прекраснее, ни ВКЛ не вернётся. Искусство в этом смысле безответственно. Оно творить возможные миры, поэтому в искусстве всё можно, поэтому, кстати, искусство тоже умирает.

А.Ш. – Про искусство также говорят, что жизнь является бледным отражением искусства.

Т.В. – Тебе ещё долго, Андрей? Имеет смысл относить ещё на один раз?

А.Е. – Быстренько не получиться, давай ещё на раз.

В.М. – А у тебя там дальше какие тезисы? Про решение?

А.Е. – Дальше не про решение, решение, как мне кажется, начинается с предложения Гегелем единства логики, онтологии, теории познания, где он все сводит к одному. И дальше идет неудовлетворенность гегелевским ответом Поппера, который возвращает эту троичность мира и деятельностного подхода, который сначала принимает, а потом отвергает и задаёт через теорию деятельности разные способы комплексирования номиналистической и реалистической установок. Восхождение от абстрактного к конкретному, потом схема мышления по многим знаниям, вплоть до схемы мыследеятельности. Кажется, что там это присутствует в виде такого комплексирования, ну и потом, почему это не устраивает Мацкевича версии 1994-го года и Мацкевича версии 2008-2009-х годов с идеями. Вот такой план дальше.

В.М. – Ну, ясно. Я не уверен, что таким образом можно придти к ответу, но…

А.Е. – Я тоже не знаю, придём ли мы к ответу, но, по-моему, это один из способов обсуждения.

Т.В. – Давайте тогда так, у кого-нибудь к этому ещё есть вопросы?

Д.Г. – Да, у меня про прагматику. Когда ты модернизируешь, рассматриваешь прагматику у древних греков, в средневековье, то эта прагматика откуда берётся?

А.Е. – Прагматика вводилась Мацкевичем, чтобы понять, почему Платон конструировал устройство мира. И это можно понять, только если мы посмотрим в его прагматику, откуда она берётся – из жизни их.

В.М. – Она может рефлектироваться, а может и не рефлектироваться, на уровне древних греков она и не рефлектировалась. Она принималась по большей части …

Д.Г. – Ну, древние греки ладно, а Вы откуда берёте? Про пространство прагматики я понимаю, а вот как Вы его заполняете? Вот, например, платоновскую прагматику Вы откуда берете?

В.М. – Читал Платона.

Д.Г. – И что?

В.М. – Он там говорит, что, например, Спарта ему нравится, устройство Спарты, а Афины, он говорит, деградируют.

Д.Г. – И Вы на этом основании делаете вывод…

В.М. – Ну, я огрубляю. Да, когда человек говорит про идеалы – вот это правильно, а это неправильно – то я могу судить о том, что он любит и что не любит, и что им движет. И что он делает, история его жизни. Про Гераклита я специально рассказывал.

Т.В. – Достоверно, конечно, нельзя судить, что он там себе думал, и что он любил.

В.М. – Нет, достоверно нельзя, но там начинается то, что во втором введении «Беларусской демократии» обсуждается, моя такая вот специфическая версия наук о духе запущенных Дильтеем, которые не объясняют (Платон сказал вот это, Платон имел в виду вот это), а понимают, что Платон делал.

Д.Г. – То есть получается, что Вы через свою прагматику наполняете прагматику Платона.

Т.В. – Ну, по большому счету, да. Если ты хочешь ответить для себя на какой-то вопрос, то ты, в общем…

В.М. – В этом смысле, смотри какая вещь…

А.Е. – Юзает ли Мацкевич свою схему, которую он ввёл, про прагматику? Или про что ты спрашиваешь?

Т.В. – Нет, вот смотри, он начинает рассматривать и приписывать Платону, читая тексты, какую-то прагматику. Но Мацкевич приписывает её, исходя из собственных прагматических задач, ты про это говоришь?

Д.Г. – Да.

Т.В. – Ну, в общем, да.

В.М. – Почему?

Т.В. – Что почему? А Вы объективно это приписываете?

В.М. – Нет, я могу противопоставлять. Смотрите, понимание…

Т.В. – Но, ведь понимание связано с человеческой какой-то частью и с прагматикой в том числе? Объяснение типа не связано, а понимание всегда связано, всегда из этого исходит.

В.М. – Объяснение тоже связано, но там это не рефлектируется.

Т.В. – Считается, что оно не связано.

В.М. – Там эта субъективная часть как бы элиминируется, она как бы обнуляется. В гуманитарном познании или в науках о духе мы не только не должны это обнулять и нивелировать, а мы должны наоборот это рефлектировать как своё. Потому что иначе как? Иначе я, копаясь в мотивах Платона, буду думать, что я это буду делать объективно? Вот опять же очень, интересное примечание Поппера к его книжке к первому тому, там, где он спорит с оппонентами. Когда оппоненты – некий Ливингстон, например, выставляет Попперу обвинение, что тот неправильно интерпретирует Платона. И очень забавно всё строится: «а вот то не так перевел, то не так прочёл и т.д., поэтому вся его (Поппера) задача, – говорит критик – слить Платона». Поппер говорит: «Даже если это так, когда мы уже обсуждаем, я имел право на такую интерпретацию?»

– Ну, имел.

– А что, Ливингстон имеет право на объективное знание, про то, что имел в виду Платон.

– Нет.

– А где его интерпретация? Он чего хочет делать? Ах, так он хочет защитить Платона от Поппера? Ну, так давай с этого и начнем.

Поэтому науки о духе – это военное искусство, сплошной Сунь Цзы.

Т.В. – Обман трудящихся, в общем. Ещё у кого-нибудь что-нибудь есть? Тогда через раз – продолжение доклада.