Введение в философию. Лекция 18. Что мы имеем для института философии (расшифровка)

7 мая 2009 г.

В.М. – Владимир Мацкевич

С.М. – Светлана Мацкевич

Т.В. – Татьяна Водолажская

А.Е. – Андрей Егоров

А.М. – Андрей Мирошниченко

А.Ш. – Анатолий Швецов

В.М. — Семинарский сезон близится к концу, и если раньше я какие-то линии обрывал, потому что так получалось, что мне не хотелось или нечем было их углублять и развивать, или, с моей точки зрения, назревали какие-то другие линии, то сейчас, к концу сезона, я вынужден некоторым образом, не взирая на развитые, неразвитые, или недоразвитые прошлые линии, зафиксировать окончание этого длинного, растянувшегося почти на год рассуждения про философию, философствование таким образом, чтобы подвести итог и иметь возможность поставить какие-то задачи или обозначить перспективы дальнейшего содержательного разворачивания. Поэтому я предположил, что было бы резонно предпоследнюю лекцию посвятить тому, что у нас – у меня – имеется в «заделе», в наличии относительно существования, или функционирования, института философии, и последнюю лекцию посвятить тому, чего не хватает в зоне ближайшего развития и на чем стоило бы сосредоточиться и сконцентрироваться. Поэтому сегодня я попробую инвентаризировать некоторые вещи, которые у нас есть в наличии, в работе, активно или пассивно используются, обозначив тем самым то, на чем мы стоим.

И эту инвентаризацию придется сделать в некоторой такой, наверное, табличной форме, обозначая, во-первых, какие-то вещи, которые мы перенимаем, получаем в наследство, берем из истории. И этот этап предыстории я бы обозначал как «этап ММК» — т.е. весь тот бэкграунд, основание, на котором базируется то, что мы можем иметь в нашем АГТ-ЦСИ, в ядре восстановления, воссоздания института философии здесь в Беларуси. Затем я бы обозначал ситуацию «АГТ1», «АГТ2», «современное состояние» и «перспективы».

Дальше — помимо этих этапов мы можем обозначать какие-то пересечения в табличке, связанные с тем, что я обозначал бы как «культура» (культура — это то, что есть, то, что транслируется и нами самими, и без нас, и в этом смысле, это то, над чем мы, скажем так, не совсем властны); следующая часть – я бы ее обозначал как «актуальный репертуар»; следующую я условно обозначил бы как «образование и подготовка» (подготовка – в широком смысле, в образование входящая); ну и последняя – это какие-то «ситуативные возможности», которые не попадают в наш «актуальный репертуар» и никак не корреспондируют, не пересекаются с нашим «образованием», но так или иначе вписываются в необходимый материал института философии (рис. 1).

Рис. 1

С.М. — Владимир Владимирович, а что Вы будете фиксировать на этом пересечении: какие-то организованности деятельности, мышления? Что?

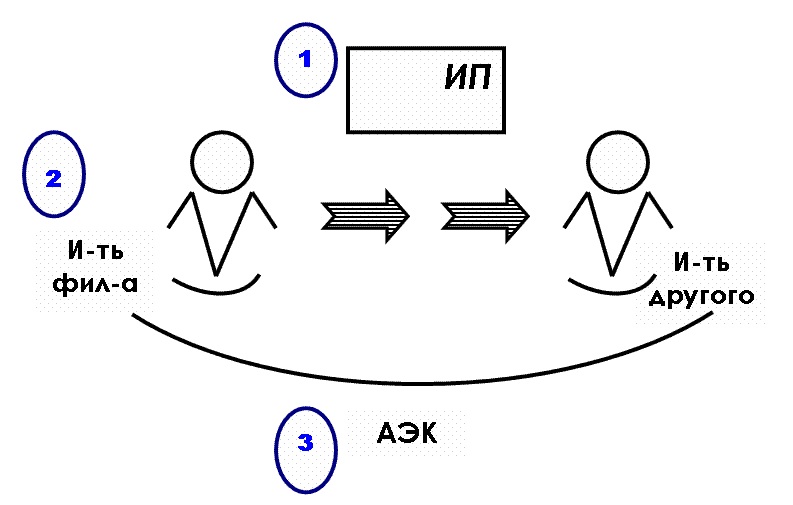

В.М. — А вот сейчас я попробую рассказать. У меня есть еще нижняя часть листа. Что я собираюсь фиксировать? А собирался я фиксировать то, что в самом общем виде мы можем вытащить в институте философии, т.е., грубо говоря, организованности идеального плана, материал индивидуальности, наработки, результаты и проблемы из атрибутивно-эмпирического комплекса (рис. 2).

И в этом смысле, когда мы рассматриваем, что мы имеем в восстановлении, или организации, института философии, то мы должны обозначать: первое — организованность идеального плана (в каком он находится сейчас состоянии, что там есть, чего там нет, ну и соответственно — что там есть культурного, что там есть в «актуальном репертуаре», чего там есть или чего не хватает в «образовании», и т.д.); дальше — это индивидуальность философа, индивидуальность «другого»; и — некоторая фиксация, или констатация, из атрибутивно-эмпирического комплекса, которую, наверное, тоже можно излагать в виде истории и псевдоисторической реконструкции.

Рис. 2

Вот такая схема для сегодняшнего рассказа. Ты удовлетворена?

С.М. — Да. Только не поняла, как это может быть заполнено все сразу сегодня, потому что, по-моему, если даже взять все эти организованности и начать заполнять какую-то одну клеточку, то, в общем… Или Вы будете выделять что-то важное, существенное? Тогда что именно?

В.М. — Ну, честно говоря, я не собирался выделять что-то главное и существенное как раз с тем, чтобы сохранять некоторую жанровую преемственность этих лекций. Я, конечно, буду вынужден расставлять какие-то акценты в этом во всем, но я бы предпочел работать в жанре некой инвентаризации — инвентаризации, в которой упорядочивание излагаемого материала определяется какими-то самыми общими категориями (например, «верхний уровень», «нижний уровень», «содержательный аспект», или «средствиальный», «деятельностный аспект» и т.д.). И поэтому, наверное, это получится таким синкретическим рассказом, синкретическим вываливанием, но я иначе и не могу, потому что до тех пор, пока не написана история Агентства гуманитарных технологий, у меня, собственно, нет материала, относительно которого я мог бы выстраивать какую-то рефлексивную позицию, историческую позицию, критическую позицию и т.д.

С.М. — А сейчас из какой позиции Вы будете говорить?

В.М. — Я буду говорить из позиции псевдоисторической реконструкции — с одной стороны, а с другой — с позиции практикующего создателя института философии.

Ну, вот я напоминаю структуру этих лекций. Т.е. первые почти десять лекций я рассказывал слегка отстраненно про то, как себе представляю философию, философствование и прочие какие-то вещи, связанные с мышлением, с индивидуальностью и т.д., а потом переходил к тому, чтобы рассказывать про себя от первого лица — выкладывать некоторые основания собственного философствования (точнее, даже не основания, а, скорее, какие-то нормативные обстоятельства – даже не сами нормы, а нормативные обстоятельства – собственного философствования). Сейчас я должен предъявить, собственно, а что в этом смысле имелось в наличии и было в наличии в этом самом философствовании. Ну, предположим, возьмем срок: пятнадцать лет моего пребывания в Беларуси и тем самым сделаем такую формальную отбивку самостоятельного существования вне ММК. Вот, к этому времени и относится все то, что я могу выложить, проинвентаризировать и сказать: «Вот это мы имеем в наличии».

Ну а твои вопросы не то чтобы меня останавливают, но они заставляют более ответственно относится к именованию-называнию тех вещей, которые я должен уже сейчас, имея эту табличку и эту схемку, начинать перечислять. Т.е., грубо говоря, что я буду делать? Еще раз: я буду наименовать в режиме перечисления какие-то вещи, которые мы сейчас имеем из института философии. Наименовать — буквально в соответствии с грамматикой и философией имени, когда я, скажем, могу пересчитать здесь присутствующих, говоря: «Один, два, три, четыре и т.д.», а могу фактически ту же самую процедуру сделать без счета, используя шкалу порядка (ну или даже шкалу порядка только в силу того, что она будет упорядочена по названию — что-то первое, что-то второе и т.д.) (лучше, наверное, все-таки номинальную использовать J): «Шутов, Светлана Мацкевич, Юля Галиновская и т.д.». Так вот, я не буду считать количество того, что у нас есть, а буду называть-наименовать. При этом порядок будет вырисовываться в соответствии с тем, как неявно, по умолчанию это все у меня организовано.

Т.В. — Владимир Владимирович, а вот в каком смысле — наименование? Ну, в смысле, инвентаризация — ведь это набор всяких элементов, которые мы имеем (я правильно поняла?) для института философии.

В.М. — Да.

Т.В. — А связывание этих элементов Вы тоже будете сейчас делать?

В.М. — В самой табличке наименования вот этого всего — связывание туда не входит. Туда входит некоторая такая категоризация, которая в самой табличке и представлена. Категоризация в строках — этапная: «было», «есть», «будет» — по каким-то этапам. И по столбцам – определяется следующим образом: первое – «было», «есть» и «будет» не наше, культурно-транслируемое, и в этом смысле мы его можем приватизировать, к нему как-то относиться и т.д. К чему-то мы относимся, что-то приватизируем, что-то не приватизируем.

Дальше — то, что из этого всего точно наше, «актуальный репертуар» — то, что находится в процессе приватизации, нострификации, делания нашим, и то, что валяется под ногами, но нами никак не присваивается и не берется.

А связи между этим всем выстраиваются по этой схеме (рис. 2): как связаны между собой линии разворачивания чего-то в идеальном плане, линии разворачивания чего-то в индивидуальности, в разных индивидуальностях, и как это связано с осуществляющейся коммуникацией, и как это связано с атрибутивно-эмпирическим комплексом, в котором — с одной стороны — находят воплощение наши действия, претерпевания, страдания или то, что оказывает свое воздействие на нашу коммуникацию, нашу индивидуальность и находит свое отражение в идеальном плане.

Понятен мой ответ?

Вот, теперь я нахожусь в некотором размышлении: а с чего начать? Что поименовать первым? И вы, наверное, будете смеяться, но я скажу, что первым мне приходится говорить о том, что нам осталось от ММК и собственно представляет собой некий культурный момент — транслируемый, но не всегда реализуемый. И я бы в качестве этого первого момента назвал оппозицию натуралистического и деятельностного подходов. Я б сказал так: «То, с чем мы…»

С.М. — Владимир Владимирович, почему Вы именно с этого начинаете? Т.е. если Вы это делаете исторически, то какой метод историзации Вы сейчас применяете? Я так понимаю, не модернизацию. Или модернизацию все же?

В.М. — Нет, а что тут модернизировать?

С.М. — ММК.

В.М. — Дело в том, что по большому счету ММК и все последующие номинации для меня помещаются в структуру современности. Я не мыслю ММК как то, что является, скажем, некоторым «доисторическим» образом, то, к чему я не имею актуального отношения и к чему я не причастен. Все, что происходило в ММК, — это происходило и наработано было в моей ситуации. Это — моя ситуация.

Т.В. — Ну, можно же модернизировать и собственную ситуацию, используя иные концепты. В этом смысле, правда, оппозиция этих двух подходов, в общем, не модернизируется.

В.М. — Нет, я вообще не очень понимаю, при чем тут модернизация. Но Света спросила про модернизацию — я стал говорить. Сам, на самом деле, при этом думаю про исторический метод: каким историческим методом я здесь пользуюсь? Я не пользуюсь на самом деле здесь историческим методом в этом конкретном выборе того, с чего начинать. Это нечто другое. По крайней мере – в терминах генетически-содержательной логики – я копаюсь в содержании, а не в генезисе. Я не хочу сказать, что с этого там все начиналось. Я говорю, не с чего начиналось (а начиналось как раз с другого), но я говорю по степени важности проблематизации, так скажем, по степени энергетизации всей деятельности в институте философии, который я пытаюсь сейчас таким образом обозначить и задать. И, грубо говоря, я поступаю сейчас как человек, пытающийся не понятийно ответить на вопрос «Что это такое?» Вот как эта песенка, на которую я в другом контексте ссылался, которая называется «С чего начинается Родина». И вместо того, чтобы как положено нормальному человеку дать понятие, определение Родине в песне и т.д., чувак начинает перечислять: картинку в букваре, хороших и верных товарищей, пасущихся в соседнем дворе и т.д. Так и я буду делать. Я буду перечислять, при этом перечислять по степени, если хочешь, субъективной важности и значимости.

Если ты дальше начнешь приставать и копать под мою субъективность, то, скажем, в 1-м Агентстве я бы тебя послал в этом месте, во 2-м — не знаю, а в современной актуальной ситуации, когда были прочитаны эти лекции, я могу отослать к лекциям. Отсылаю к лекции про логос, топос, этос и праксис философа, конституирующие определенным образом мою субъективность, или индивидуальность.

И в этом месте я и говорю, что самое важное на данный момент времени, что представляется мне в качестве такого наиболее энергетирующего наследия ММК, на базе которого строится актуальный институт философии, я называю оппозицию натуралистического и деятельностного подходов. Эта штука, скажем так, устарела. Устарела в силу того, что, будучи выдвинутой в 50—60-е годы, эта штука много и долго оговаривалась-обговаривалась в разных ММК-шных семинарах и в конце концов перешла в разряд знания типа «кто ж этого не знает?». И на сегодняшний день кто только не критикует натурализм в разных формах. Но это вовсе не означает, что натурализм критикуется и осмысляется с деятельностных позиций, что люди, относящиеся скептически, критически или просто плохо к натурализму, стоят на деятельностных позициях. А на чем они стоят? – Ни на чем чаще всего. Вот недавно в том же ЖЖ, откуда я в последнее время черпаю все свои идеи, обсуждения и т.д., на сообществе ru_philosophy[1] чувак противопоставил естественнонаучное и гуманитарное знание, или — натуралистическое и гуманитарное знание[2]. Ну и, значит, рассказал какие-то разные вообще по сути свои вещи, что все познание делится ровно на эти две части. Я читаю с интересом и потом понимаю, что в общем у чувака там приговаривание какое-то по этому поводу. Даю ему отсылки к своим текстам: текст «Подход»[3], что-то еще такое[4], где я тоже про это говорил. На что чувак реагирует одной фразой: «Ну да, — говорит, — подумаешь, деятельностный подход. Но в оппозиции натуралистическому стоит не один деятельностный подход», — и он в качестве такового выставляет общегуманитарный. «А гуманитарный подход — это когда человек рассматривается не как объект, а как субъект». И я понимаю: ну, приплыли, блин. Натуралист уже противопоставляется натуралистическому подходу.

Отсюда я говорю: несмотря на то, что сама по себе проблематика, или точнее — оппозиция натуралистического и деятельностного подходов затерта, заезжена и обсижена мухами, тем не менее она по-прежнему актуальна, потому что представители деятельностного подхода — единственного подхода, подходно-осознающего и рефлектирующего саму эту оппозицию, — по-прежнему в меньшинстве, и по-прежнему эта вещь не стала общекультурным феноменом. Она транслируется, она распространяется, не только нами и даже не столько нами, сколько другими какими-то вещами, превратилась уже давным-давно в банальность, но по большому счету для меня является движущим мотивом во все этом.

Дальше — я бы сказал, вторым номером (отнес бы туда же) — это набор объектно-онтологических и организационно-деятельностных схем, которые были наработаны в ММК и являются для нас тем культурным достоянием, тем культурным наследием, на базе которого строится собственно этот самый институт философии. Можно было бы назвать несколько базовых схем, описывающих устройство мира в плане ММК-шных представлений и несколько, скажем так, организационно-деятельностных, или подходных, парадигматических для подхода, схем, которые тоже транслируются. Но я бы не стал их особо специально сейчас перечислять, потому что, помимо того, что у нас эти вещи есть в культуре, нам необходимо рассматривать, а что у нас от этого есть в «актуальном репертуаре», что мы используем в «актуальном репертуаре».

И поэтому, говоря про оппозицию натуралистического и деятельностного подходов, я бы сказал, переходя к другому столбцу: «А насколько мы сами озабочены этой самой оппозицией, и насколько мы сами рефлектируем, что мы из-за этой оппозиции как раз и оказываемся, скажем, в той коммуникативной, в той социальной ситуации, в которой оказываемся?» И думаю, что с этим у нас есть большие проблемы, по крайней мере, на уровне образования, если уже переходить, скажем, в эту клеточку (на пересечении строки «ММК» и столбца «Образование»).

Т.В. — Владимир Владимирович, а почему Вы в «ММК» прописываете актуальный репертуар?

В.М. — Есть наработки ММК, которые транслируются в культуре…

Т.В. — Это я уже поняла.

В.М. — Есть наработки ММК, которые транслируются в культуре, а потом входят в наш репертуар — мы этим пользуемся. Чем-то мы пользуемся, чем-то мы не пользуемся. Соответственно, есть наработки ММК, которые как бы насквозь попадают в образовательный план. Мы пытаемся их осваивать, но мы ими не пользуемся, — учим-изучаем, как-то читаем про это и т.д.

Есть еще ситуация — «осколки ММК», которые так или иначе сосуществуют вместе с нами, и по отношению к которым надо нам выстраивать свои отношения, свою позицию занимать и т.д., и т.д.

Вот поэтому это все на этой линии.

Дальше я бы рассматривал наработки 1-го Агентства — будь то культурные, содержательные, или те, которые в «актуальном репертуаре» и т.д.

Вот. И в связи с этим я бы сказал так, что даже вот эти главные вещи, которые я сейчас перечислил, они, скажем так, из «культуры» в «актуальный репертуар» переносятся не целиком, не полностью, не говоря уже про «образование». Вот, в частности, оппозиция натуралистического и деятельностного подходов в 1-м Агентстве… Если уже сюда (к «АГТ 1») переходить, потому что тут есть и такое разворачивание этого всего — из ММК что-то попадает в 1-ое Агентство. Каким образом попадает? Через культуру, т.е. через книжки, лекции, доклады и т.д. В 1-м Агентстве оппозиция натуралистического и деятельностного подходов была достаточно актуальной и там, по крайней мере, про нее говорилось: приходилось специально посвящать целые семинары разбору того, в чем состоит, например, натурализм в педагогике, еще где-то и т.д., и подчеркивать и показывать отличия тех подходных парадигм (прагматики, синтагматики и т.д.), которыми мы пользуемся. Отсюда – это подходное самоопределение в 1-м Агентстве было в гораздо большей степени выражено, чем сейчас. Но в то же время в «актуальном репертуаре» — то, что попадало в «актуальный репертуар» 1-го Агентства, — там тоже была такая изрядная редукция этого всего. Не смотря на то, что там рассказывалось, преподавалось, книжки приходили и т.д. – бралось, в общем, очень немногое из всего разнообразия схем, понятий, категорий — брались для актуального использования отдельные какие-то вещи, все остальное оставалось либо избыточным в плане образования, либо вообще игнорировалось (игнорировалось либо за счет того, что не попадало в актуальную ситуацию, либо уже игнорировалось сознательно в силу экологии деятельности, которой занимались те люди).

С.М. — Ну, например?

В.М. — Ну, например, 1-е Агентство было, скажем так, сконцентрировано, сосредоточено на проблематике педагогики и политики. Фактически, достаточно далеко отбросило от 1-го Агентства первоначальный состав, который был больше заинтересован в бизнесе, предпринимательстве или в средствах массовой информации. Постепенно весь круг интересов сконцентрировался и сузился до образования и политики. Соответственно, если для педагогики, психологии или других каких-то дисциплин, оппозиция натуралистического и деятельностного подходов достаточно актуальна, то, например, в бизнесе и предпринимательстве эта оппозиция вроде бы вообще не актуальна — вроде бы. Ну и особую проблему составляет политика: насколько в политике актуальна или неактуальна эта проблема. И я думаю, что та привычка называть меня политологом, которая закрепилась сегодня в средствах массовой информации, во многом вызвана вот этими историческими недоразумениями.

И если уже на современном этапе отслеживать этот дрейф оппозиции натуралистического и деятельностного подходов, я бы сказал так: на сегодняшний день эта оппозиция мной, или нами, не декларируется, не звучит и почти исчезла из поля внимания. Если бы это присутствовало по-прежнему, то, скажем, мне пришлось бы вступить в оппозицию с натуралистическими политологами, и тогда уже не я бы протестовал против того, чтобы меня называли политологом, а эти натуралистические политологи протестовали бы против того, чтобы меня называли политологом. Ну, я думаю, что есть такие. Скажем, яркий представитель натурализма в политологии Казакевич, конечно же, никоим образом признать меня политологом не может, не хочет, не собирается, не смотря на то, что в первом номере «Палітычнай сферы» эта группа молодых политологов, создавая эту «Сферу», обозначали свою культуру, и эту культуру, из которой они росли, они обозначали двумя именами — Ровдо и Мацкевич. Но тем не менее на сегодняшний день та линия, которой следует Казакевич, очень сильно отличается от этой вот. Просто Казакевич в силу своей подходной нерефлексивности (в чем-то он рефлексивен, а подходно — нет) даже не считает нужным, или, скажем так, недостойным себя, возражать на то, что, например, Мацкевича называют политологом. Он в этом смысле не видит опасности для самой политологии, которой он занимается.

Но я бы сказал так: что вот эта установка, выветрившаяся из нашего актуального репертуара, на самом деле очень важна, и то, что мы забыли про нее, во многом ослабляет, скажем, подходную энергию, подходный напор, подходный энтузиазм.

С.М. — Где она ослаблена? Вот, например, на моих курсах по образованию не ослаблена, наоборот, с этого все начинается. Если она ослаблена в критическом анализе или еще где-то, то это не значит, что надо так обобщать.

В.М. — Так, а как мне относится тогда к этому твоему заявлению?

С.М. — Не знаю. Есть установка, она продолжает транслироваться, это культура. Все равно транслируется.

В.М. — Понимаешь, какая штука. Твое заявление на самом деле очень странное. И определенным образом тоже характеризует сложившуюся ситуацию. В простом виде я бы это рассматривал таким образом, что современное АГТ имеет некий центр и периферию. И то, что происходит в твоих контактах на лекциях, не попадает в центр и наоборот – то, что происходит в центре, не выворачивается на периферию.

Т.В. — Мне кажется, что это как-то… какова область того, что Вы выкладываете на эту доску?

С.М. — Или иначе: могу ли я вторгаться в Ваше рассуждение сейчас, если Вы излагаете какую-то историю из субъективной позиции, при это говоря «мы»?

В.М. — Да. Почему нет?

Т.В. — Вот я как раз понимаю, что то, что говорится, это не столько субъективное Мацкевича, сколько то, что лежит в работе семинара, скажем так, семинара как отдельного вида работы, либо в какой-то работе, которую мы делаем – там, где мы движемся вместе. В этом смысле трансляция – это трансляция отдельно, если она не попадает в какое-то содержательное продвижение, то это, в общем, не попадает в эту таблицу.

В.М. — Нет, почему, в таблицу оно попало, оно там лежит. Я это называю первым пунктом – оппозицию натуралистического и деятельностного подхода.

Т.В. — А в современном состоянии, Вы говорите, это не актуализируется.

В.М. — Ну да. Я готов спросить, давно ли мы поднимали эту проблему в методологическом семинаре, а в текстах разных?

Т.В. — Я в этом случае готова Вам возразить.

В.М. — Когда?

Т.В. — Потому что вся тематика социальной теории – она как раз в оппозиции деятельностного и натуралистического подхода. Я так это понимаю. Может это не проговаривается, но я это так понимаю. Именно эта оппозиция там и разворачивается, поэтому я совершенно не согласна, что она не актуальна.

В.М. — Значит, меня занесло?

С.М. — Просто, Владимир Владимирович, степень обобщения, которое Вы делаете в реконструкции, оно вот как-то…

В.М. — Ну, я нашел себе отмазку по этому поводу, заявив, что я субъективную версию излагаю.

С.М. — Нет, не пойдет.

В.М. — Почему не пойдет? Пойдет.

Т.В. — Версия-то субъективная в любом случае, потому что Вы ее излагаете…

В.В. — Да.

Т.В. — Но то поле, откуда Вы черпаете, где лежат те вещи, которые Вы инвентаризируете – поле ведь можно очертить. У нас могут быть разные границы. Я не могу соглашаться с такими оценками. Поле-то Вы готовы очертить? Откуда Вы это все берете?

С.М. — Вот ты рассказываешь лекцию, очерти ее границы и т.д.

В.М. — Ну так я ж сейчас и очерчиваю это поле. И вот смотри, какая штука. В культуре, изначально доставшейся нам в наследство, эта оппозиция есть. Она лежит в том числе и в идеальном плане. Но для того, чтобы она была организующим, мотивирующим, движущим началом, она должна быть еще каким-то образом посажена на индивидуальность. И присутствовать в коммуникации. Доска, которая символизирует у нас идеальный план, которая присутствует на нашем семинаре, замусорена примерно так же как та бумага, которая у нас сейчас тут висит. То есть – один листок, на него наклеивается другой листок. И вот в актуальном репертуаре находятся те вещи, которые мы используем постоянно. А деактуализированными остаются – в культуре, скорее присутствующими в воспоминании – какие-то другие вещи. Давно ли мы, например, вспоминали какие-нибудь схемы? Шага развития, например, или еще что-нибудь такое. Что находится у нас в работе в этом смысле, с чем мы работаем? Я бы сказал, что из всего репертуара организационно-деятельностных схем и категорий, у нас на сегодняшний день актуализирована категория программирования и категория проектирования, с которыми мы работаем.

Кроме того, дальше – чтобы совсем не вдаваться в воспоминания и споры по этому поводу – я бы сказал так, что если переходить уже к дальнейшему разворачиванию, то АГТ-1 предложило целый ряд добавок, которые так или иначе тоже уже начинают транслироваться каким-то образом, культурно. Это добавки типа схемы мерцания рамочно-ядерных конструкций как одной из основных организационно-деятельностных схем, которыми пользовались, и даже злоупотребляли, начиная с первого агентства, и которые потихоньку перетащили во второе агентство. Они получены, в общем, из культуры ММК каким-то образом, но претерпели некоторое изменение. В меньшей степени они присутствуют в актуальном репертуаре, но, во всяком случае, в культуре они уже лежат и т.д.

Дальше, здесь же (в АГТ-1) были и другие добавки – представления о программировании и проектировании, которые, доставшись опять же из культуры ММК, были переосмыслены, переинтерпретированы определенным образом и дальше в актуальном репертуаре используются уже в этом переитерпретированном, переиначенном виде.

Но, забегая таким образом вперед, я должен сказать еще некоторые вещи. Скажем так: помимо собственно ММК-шной культуры, сюда – в первое агентство – я втащил некоторые вещи из своей личной биографии, из своей истории, которые по своему происхождению ММК-шными не являются. Ну, например, это все, что изложено в «Полемических этюдах». Изложено во второй части современного издания, там, где про педагогические концепции — это точно по происхождению своему не ММК-шное, а периферийное. Ну, даже какие-то рассуждения, например, про последовательность компонентов в естественнонаучном исследовании и гуманитарном исследовании. То есть из предыстории в АГТ попадают «Полемические этюды об образовании», и сюда же попадает интенсивная терапевтическая жизнь как практика, доставшаяся в наследство от Алексейчика, и т.д.

Дабы не повторять все, что говорилось в докладе про четвероякий корень культурной политики[5], я уже к самой культурной политике и перейду. И сюда же – на уровне первого агентства, то, что актуализировано и выложено, и, в общем, стало определенным образом культурой, отчужденным чем-то – сюда же должны быть положены представления или пред-представления о культурной политике и гуманитарных технологиях. Если культурная политика разрабатывалась в ММК, на закате (точнее, в Школе культурной политики), и перекочевала вместе со мной, как одним из создателей и ветеранов ШКП в Беларусь в виде культурной же политики, но переинтерпретированной и описанной в «Беларуси вопреки очевидности», то гуманитарные технологии как метафора иногда использовались в остатках ММК, но, по большому счету, понятийно стали оформляться в АГТ и именно в этом словосочетании начали концептуализироваться и осмысливаться уже в самом АГТ.

Правда, помимо нас — Минское АГТ было первым, поэтому я могу говорить, что оно заложило эту культуру — на периферии возникали АГТ в Киеве, Томске, Новосибирске, и возникло совершенно левое АГТ, которые вообще не имеет отношения к этой традиции в Москве, а теперь даже имеет филиал в Минске. Но это опять же на уровне метафор, а вот в этих – Томском, Новосибирском, Киевском АГТ – были попытки концептуализации гуманитарных технологий и отстраивания их. Но тем не менее, это все достояние первого АГТ, Минского. Это все так или иначе оформляется в ряде текстов. Эти тексты есть. Частично что-то из этого используется в актуальном репертуаре, а что-то становится содержанием образования, или не становится, не изучается, но по крайней мере как набор каких-то текстов для изучения, комментирования, критики и т.д. %