Введение в философию. Лекция 19 (расшифровка)

28 мая 2009 г.

В.М. – Владимир Мацкевич

С.М. – Светлана Мацкевич

Т.В. – Татьяна Водолажская

А.М. – Андрей Мирошниченко

Л.К. – Леонид Калитеня

В.М. – Я так понимаю, что делиться особой радостью по поводу того, что это последняя лекция, смысла нет при таком разболтанном собирании народа. Но тем не менее я сегодня попробую искусственным образом завершить этот странный цикл лекций, и мне бы хотелось – не знаю, как получится – сегодня обозначить те главные задачи, которые стоят, как мне кажется, перед европейским мышлением, в контекст которого (мне опять же так кажется) мы должны вписать беларусское мышление и, в частности, найти место беларусской философии в структуре европейского мышления.

Если определенным образом посмотреть на содержание этого цикла лекций, то можно сказать, что речь шла о социальной функции, социальной миссии философии и о соотношении в самом философствовании как минимум двух вещей, двух векторов: направленности на творчество, изобретение, фантазирование, воображение, которые присущи философии, – с одной стороны, и с другой стороны – связь с обществом, практикой, какими-то задачами, которые могут быть присущи человеку, квалифицирующему себя как философа и работающему в этой сфере.

Причем, что значит – «работающему»? Если поделить активность человека на несколько типов, то в рамках этих лекций я говорил про работу и заботу как деятельностные категории (или которые можно рассматривать в категориях деятельности), но, помимо самой деятельности, есть еще какие-то другие вещи, связанные с реализацией человеческой активности. Одну из этих вещей мы можем категориально схватывать и описывать как игру, а другую – как противоположность и деятельности, и игре – это жизнедеятельность, или, скажем так, утилизация времени, отведенного человеку для присутствия в посюстороннем мире. Поэтому философ как и любой другой человек вынужден распределять время, отвечать за то время, которое ему отведено – либо ежеминутно, либо время от времени, – решая, куда девать время, на что его тратить. И разные люди, разные философы тратят время на разные вещи. Другое дело – как эти вещи между собой соотносятся в долях: кто-то прожигает жизнь и большая часть времени уходит на это прожигание, кто-то наоборот целиком отдается деятельности и почти не оставляет возможности, или временного ресурса, на какие-то другие формы траты времени, ну а саму деятельность он может распределять между работой и заботой, а иногда вплетает в деятельность и вот эти другие типы распоряжения временем, т.е. может работать играючи, а может работать прожигаючи жизнь, или наоборот – прожигать жизнь с пользой для чего-то, что мы можем рассматривать как элемент структуры деятельности.

Поэтому, говоря про философа, постоянно приходится соотносить эти формы утилизации времени, или формы распределения человеческой активности. И здесь большинство мыслителей, большинство философов, аналитиков, писателей – людей, профессионально способных размышлять на эту тему, – путаются в средствах решения такой задачи, в средствах описания этого распределения активности и, соответственно, в средствах планирования этого распределения. И одной из ошибок, которая приводит к этой путанице, является холизм – скажем, сведение к целостности разного. В этом смысле, это старая философская проблема, связанная с вопросом о единстве и множественности субстанций мира, которые подлежат философской, или мировоззренческой, рефлексии.

В той истории философии, которая преподается в марксизме, обычно проводят линию-баррикаду-размежевание между монизмом и дуализмом: монистические онтологии, монистические метафизики предполагают единство мира и наличие единственной субстанции, а дуалистические – по крайней мере, двойственность или множественность субстанции. А я-то думаю, что эти споры в марксистской философии, в общем, ведутся неправильно в силу некоторой особой политической заряженности марксистской философии, и вряд ли эта проблема монизма, дуализма, или плюрализма, в ее онтологической, метафизической постановке вопроса актуальна на сегодняшний день. Поэтому я перевожу эту историческую форму постановки вопроса о монизме, дуализме и плюрализме в вопрос целостности, или в вопрос холизма.

Любая попытка обсуждать разрозненные явления, или разрозненное в мире, в категориях целого приводит как раз к ошибкам. Ну и, в частности, если мы говорим про философа и распределение отведенных ему в этом мире активности и времени холистически, то мы тем самым постоянно подменяем одни формы и типы проявления активности и утилизации времени другими, и, скажем, переносим то, что уместно обсуждать в деятельности, на жизнь человека, или то, что уместно обсуждать о жизни, на игру или на деятельность и т.д., и ставим такие монозадачи перед человеком или наоборот критикуем и осуждаем его за его действия и деятельность, исходя из такой холистической монокартины описания его деятельности. А тем не менее это разные вещи, и поэтому мы могли бы рассматривать их вообще как топы – как пространства, не связанные между собой.

Теоретически можно допустить, что между тем, что человек делает, и между тем, как он живет, нет никаких связей и переходов: жить можно по-разному и действовать можно по-разному, и действие, или деятельность, стоит описывать, критиковать, анализировать по законам деятельности, а жизнь – по законам жизни.

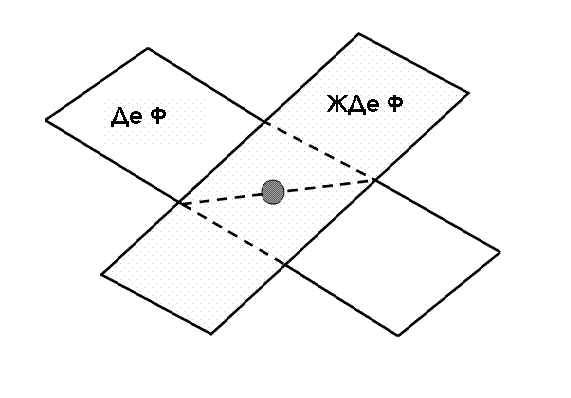

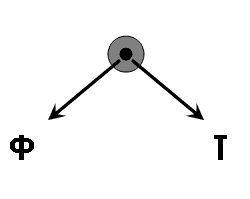

Но это очень теоретическая постановка вопроса. На самом деле, так не бывает, потому что все равно это собирается на некоторой общей платформе, на некотором едином центре, и этот единый центр, или это единое, на чем собираются разные вещи, я в своих лекциях обозначал через индивидуальность. И если я эту самую индивидуальность удерживаю как точку, вокруг которой это все вертится (рис.1.1), то тем не менее эта точка, находящаяся на пересечении разных плоскостей, собирает эти плоскости, но то, что разворачивается в этих плоскостях, живет собственной жизнью, и перебрасывать содержание одной плоскости в другую можно только тогда, когда мы точно представляем себе то, относительно чего они могут пересекаться, собираться и т.д. Поэтому когда мы говорим, например, о деятельности философа или о жизнедеятельности философа, то вне конкретной индивидуальности перебросы жизнедеятельности и деятельности, или критика одного через другое, невозможны.

Рис.1.1

Ну, соответственно, тогда встает снова же вопрос об этой самой индивидуальности, и я бы сказал так: я свою версию индивидуальности выкладывал в этих лекциях, и я только напомню ее: индивидуальность – это предмет заботы, индивидуальность – это не то, что дано само по себе природным или еще каким-нибудь образом, но то, что возникает, если о ней заботиться. Вот сейчас мне важна, в этом смысле, содержательная сторона этой заботы.

А о чем, собственно, забота? А забота как раз о том, чтобы эта самая индивидуальность стала целостной. И тогда вот эта проблема холизма, о которой я говорил, заключается в том, что мы целое в индивидуальности рассматриваем как изначально данное и пытаемся под эту данность сгрести все факты, связанные так или иначе с этой индивидуальностью, и трактовать эти факты через эту самую изначальную данность, тогда как в той философии, которую я разворачиваю-предлагаю, все должно быть наоборот: совокупность разрозненных фактов, будучи удержана определенным образом средствами рефлексии, критики, понимания и т.д., задает целостность индивидуальности. Если не прикладывать усилий в плане рефлексии и понимания, то целостность индивидуальности, или единство индивидуальности, рассыпается, разрывается и от нее практически ничего не остается.

Поэтому, говоря о задачах на дальнейший период философствования, я бы назвал проблему индивидуальности первой – не главной, но первой, исходя из того, что на самом деле мне нужно было более важную проблему обозначить, но без индивидуальности мне ее обозначить достаточно сложно было, – это проблема холизма.

Уже переходя ближе к самой проблеме холизма, <можно сказать, что> проблема холизма на самом деле ничего общего с метафизическими проблемами не имеет. Это проблема, скорее, методологии, она по большому счету может быть поставлена именно как методологическая проблема, поэтому она отметает, или снимает, или отталкивается от метафизических и онтологических проблем о единстве мира, монизме, дуализме, плюрализме, а встает именно как методологическая проблема того, каким именно образом мы должны подходить к тем или иным задачам, проблемам и т.д. на основе целостности чего бы то ни было или на основе различий, разницы. Поэтому, когда я стал говорить о задачах, которые стоят перед философом, я начинал с этого (в этой лекции это должно быть так или иначе сформулировано), и я должен говорить о том, что эти задачи не вытекают одна из другой. Не смотря на то, что они так или иначе исходят из индивидуальности того философа и только того философа, который начинает об этом говорить, поэтому содержание того, что про это говорится, так или иначе связано с индивидуальностью говорящего. Но даже в этом случае эти задачи нельзя выводить одну из другой и нельзя построить между ними каких-то категориальных отношений – ну, например: эта задача является составной частью другой задачи или эта задача важнее другой задачи и т.д. – они разные.

Т.В. – Можно вопрос?

В.М. – Да.

Т.В. – А вот если говорить о задаче, которая стоит перед философом, может только индивидуальный философ, то тогда к чему относятся всякие требования к постановке задач? Вы для кого ставите задачи? Для всех философов?

В.М. – Нет, у меня нет такой дури в голове.

Т.В. – По отношению к чему Вы говорите: задача не может быть так поставлена?..

В.М. – Слушай, вот ты прибежала с опозданием. Я начинал говорить, что, в принципе, я в этих лекциях уже сформировал определенного рода, скажем так, конкретную философию, некоторую философию, и эта философия содержит в себе идею, или категорию, института философии. Вот для института философии я могу ставить задачи, а для философии как таковой – не могу. Более того, я, приближаясь к этому (ну, правда, я с другого конца заходил), ставлю проблему холизма, потому что главная ошибка философов, которые начинают обсуждать задачи философии, она как раз и состоит в этой самой ошибке холизма – они начинают рассматривать это как целое, тогда как целое, вообще говоря, – это продукт специальной работы и заботы. Отсюда – для всей философии я, конечно, не могу ставить задачи, а для института философии я не только могу, но и обязан их ставить. А институт философии, в свою очередь, тоже фундирован индивидуальностью, причем индивидуальностью в ее множественности – как-то: индивидуальностью философствующего лидера, от которого как от точки градуирует, или развивается, этот институт философии, и точно так же индивидуальности людей, входящих в этот институт философии, которые через заботу и работу над индивидуальностью эту индивидуальность создают и выращивают.

Реплика – А люди, которые не в институте философии, они индивидуальностью обладают? Что с ними делать? У них ведь тоже есть какая-то жизнь и какая-то рациональная деятельность… и они могут очень даже рефлексивными…

В.М. – Понимаете, какая вещь? Я, наверное, могу ответить на этот вопрос очень грубо и начну в этой грубости очень издалека. Человека в природе и в мире не существует. Двуногое без перьев с широкими ногтями – то, что мы можем в природе обнаружить: прямоходящего примата со всеми внешними признаками, делающими его похожими на человека, – человеком не является. Творение человека по образу и подобию некоторому происходит вот из этого – из прямоходящего двуногого без перьев. Из него как из материала делается человек вообще. Но когда мы говорим «делается, создается, творится по некоторому образу и подобию», то это означает, что акцент нужно делать на делании: делается. И поэтому любой человек, которого мы можем сфотографировать, заснять на пленку или услышать, не является законченным – он находится в процессе делания. Опять же, находится в процессе делания, если делание осуществляется, если оно делается. Поэтому он не является законченным, это есть лишь некоторый срез-полуфабрикат того, что должно быть сотворено из двуногого без перьев по образу и подобию.

Вот такое рассуждение понятно?

А дальше я говорю: вот теперь, смотрите, если оно не делается, то тогда человека нет вообще – не только как законченного творения, которое теперь можно, например, лаком покрыть и поставить на музейную полку… Собственно, лаком покрывать нечего. У нас тогда просто нет оснований предполагать, что некий человек, за которым культурно закреплено на какую-то секунду его существования некое имя, является тем же самым человеком, материал которого – двуногое без перьев – существовал вчера, и имя, которое за ним закреплено сегодня, тоже вчера существовало. Сегодня этим именем мы называем некую одну целостность и единство, а по отношению ко вчерашней ситуации или к завтрашней ситуации это будет нечто совсем другое. Ну, вот сегодня мы сидели там вчетвером за столом перед этим семинаром и г-н Маринич рассказывал про то, какой хороший Александр Козулин и как он сильно изменился. Вот Оксана не даст соврать, я его спрашиваю – хихикаю про себя и говорю: «Ну, вообще-то не уверен, что люди так кардинально могут измениться». На что Маринич, который меня старше существенно, поопытнее, поуважаемее, без тени сомнения и юмора говорит: «Может». И я по этому поводу думаю: ну, в общем, по большому счету, моя ирония по отношению к конкретному персонажу, о котором шла речь, никуда не исчезает, но по отношению к мудрости человека я вынужден поднять руки и сказать: «Да, сдаюсь, точно может». Не то, что может, но эта моя культурно воспитанная дурь, то, что я предполагаю как презумпцию, априорные основания культуры – что то, что было материальным и имело какое-то название, конкретное имя, вчера и сегодня – одно и то же.

Понимаете, о чем я говорю?

Поэтому для того, чтобы такие основания у меня таки действительно были, но не априорные и трансцендентные, а посюсторонние и основательные, мне нужно зафиксировать факт работы, деятельности хотя бы, – работы и заботы. Если деятельности нет, то тогда мы не можем с уверенностью утверждать, что некий человек есть одно и то же вчера, сегодня и завтра. Первично в этом определении, в этом основании – это работа и забота.

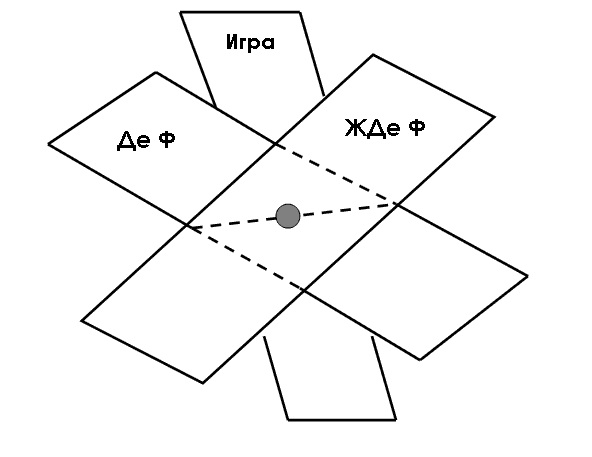

И опять же, я нарисовал две плоскости. Я еще одну плоскость должен буду туда добавить – игровую (рис.1.2).

Рис 1.2

Собственно, у нас есть такая ерунда, что есть трансцендентальные основания культуры, и эти трансцендентальные основания культуры предполагают, что имя дается человеку несколько раз в жизни. В особо изощренных культурах оно вообще дается один раз. Ну вот, Вас назвали в детстве, и Вы там дальше существуете, пока замуж не выйдете. При выходе замуж Вас зачем-то переименовывают – как бы такая процедура. При этом при переименовании не предполагается фундаментальной перемены личности. Но это при замужестве. А вот в обрядах инициации – там предполагается новое рождение, и в той форме, например, крещения, которая практикуется в некоторых христианских конфессиях, там тоже предполагается, что при крещении человек перерождается, он становится другим, это два разных человека. И так имя сопровождает как раз эту самую культурную работу, предполагающую именно искусственные основания холизма, единства, цельности индивидуальности. Это – что касается деятельности.

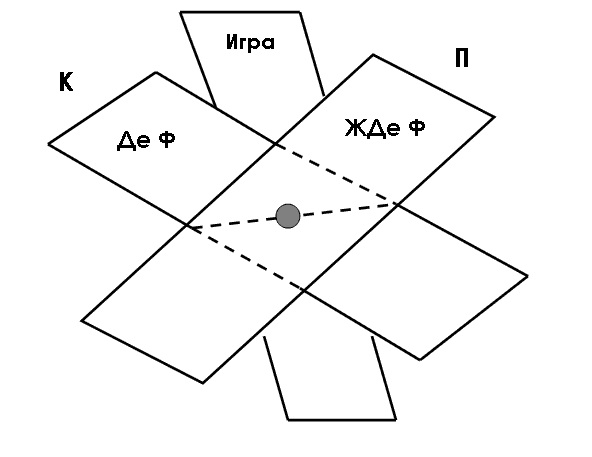

Дальше – что касается жизнедеятельности, то там та же самая штука предполагается: там как бы работает некая естественнонаучная предпосылка, задающая причинно-следственные непрерывности жизнедеятельности человека. Ну, т.е. если Вам отрубить палец в три года жизни, то через тридцать лет Вы можете посмотреть и сказать: «Вот оно – следствие того события». На этом основании происходит идентификация организма. Например, некие солдатики находят обгоревший труп во взятом Берлине. Берут этот труп, идут к стоматологам и говорят: «У вас должна быть карта зубов Гитлера. Покажите карту зубов. Может быть, это – Гитлер». Ну, так вот носят труп за трупом обгоревшие, пока какой-то там зубник не определит, что да, точно вот эти самые зубья и т.д. На этом основании мы как бы предполагаем, что в жизнедеятельности организм – двуногие с широкими ногтями – они целостны, одинаковы. При этом мы знаем, что если у человека нет метаморфозы как у насекомого, то это не означает, что организм ребенка и организм умирающего старика – это один и тот же организм, они разные: у них способности разные, возможности разные и т.д. Но мы их за счет априорных полаганий науки, рассматривающей природу, тем не менее рассматриваем в некой единой цепи. И тогда у нас есть два основания, в которых целостность положена как априорная: это основание культуры и это основание природы (рис. 1.3).

Но совсем другая штука с игрой. Вот там ничего этого в принципе нет. И если бы не было третьей плоскости, то мы бы просто говорили: «Да, у природы и культуры хоть и разные основания, но у них есть какая-то единая онтологическая основа». Но при наличии игры мы должны говорить: «Да нет, и культурная целостность и единство, и природная целостность и единство есть наша с вами конвенция». Ну, не наша с вами – что мы вместе договорились – а мы являемся с Вами участниками этой конвенции.

Вот и все. Поэтому никаких индивидуальностей вне института философии не бывает. И когда Вы выходите утром, идя в университет, встречаете соседа на площадке, то Вы говорите себе: «Ха, как интересно! Я вчера встретила человека очень похожего на этого, и я предполагаю, что с большой долей вероятности я завтра встречу человека, похожего на этого. Надо же, как много похожих людей живет в моем подъезде!» Вот как Вы должны говорить. А индивидуальность возникает только тогда, когда есть рефлексия, понимание, забота и работа, и только в результате сложения всех этих усилий появляется индивидуальность. Вот.

А дальше тогда я возвращаюсь, с Вашего позволения, к проблеме холизма.

При обсуждении постановки задач – в институте ли философии, или по отношению ко всей философии, ко всей деятельности (мышлению и т.д.) – проблема холизма, или точнее – холистическое отношение, приводит к ошибкам. Поэтому она стоит как проблема для той философской школы, или для того философа, который эту проблему распознает и понимает, и я ее вот таким образом перед вами формулирую.

Соответственно, она ставится мною не в плоскости онтологии, я не обсуждаю и вообще не вижу смысла, считаю полной дурью обсуждать, например, монизм или дуализм в философии, или занимать ту или иную позицию – монистическую или дуалистическую. Я со всей уверенностью могу сказать: мир плюралистичен, он множественен. Поэтому даже само по себе употребление категории «мир» в единственном числе является для философа неоправданным – миров тоже много, т.е. мы живем не в мире, а в мирах, и вокруг нас, и вместе с нами – вот это вот миры такие, и все, что мы обсуждаем внутри этих миров.

Но тогда, как только мы начинаем обсуждать эти вещи, плюрализм вообще ведет к полному релятивизму. А что тогда вообще можно сказать про мир, если они, эти самые миры, разные? Тогда либо вы инвентаризируете их точно и говорите, например: «Вот – один мир, вот – другой». И то, что справедливо в этом мире, может быть несправедливым в друом мире. Тогда какой вообще смысл выяснять, что справедливо, если вы не можете четко задать границы этого мира? Да, так оно и есть. И я поэтому тоже говорю, что абсолютно бессмысленно обсуждать, что справедливо или несправедливо, что истинно, а что неистинно, если мы принимаем вот этот онтологический подход.

Но совсем другое дело, когда мы начинаем обсуждать, скажем, справедливость, истинность, долженствование и т.д. в контексте постановки задач. А как можно поставить задачу, если мы не описали, что истинно, а что неистинно, что правильно и неправильно, что в этой задаче может быть решением задачи? Нельзя. Поэтому, в принципе, и договориться людям между собой нельзя, если этого нет.

И тогда мы должны четко заботиться о границах этого мира, в рамках которого мы можем поставить те или иные задачи не только для себя – для монад лейбницевских, или для солипсистов, которые думают, что весь мир есть просто порождение их фантазии, – а, например, для другого, для нескольких человек, составляющих, скажем, институт философии. И мы это можем делать только тогда, когда отойдем от онтологически-метафизических способов мышления о мире и сосредоточимся исключительно на методологии. Поэтому проблема холизма, я уже говорил, это методологическая проблема, а не онтологическая, она возможна только в контексте постановки задач и обсуждения того, что мы можем делать или не можем делать.

Одновременно с этим, ну, или после этого, я должен сформулировать третью проблему, которая по отношению к сегодняшнему состоянию философии актуальна…

Нет, до того, как я подойду к третьей проблеме, я должен все-таки закончить эту мысль – я начал ее забывать, когда отвечал на вопросы и долго говорил по этому поводу.

Так вот, когда мы ставим задачи перед философом… – почему, собственно, меня заставляет сама по себе постановка задач говорить об ошибках холизма? Потому что холистический подход путает задачи. И тогда деятельностные задачи начинают относиться к жизни, жизнедеятельностные – к игре и т.д. А мы можем поставить задачи только в логике – в той плоскости, в которой эти задачи возможны. Поэтому, говоря об институте философии, о той развертке философии, которую я давал здесь, я говорю… (Помните ту схему полного института философии? Там есть идеальный план, там есть индивидуальность, там есть практическая коммуникация, есть атрибутивно-эмпирический комплекс и т.д., и т.д.) Так вот, ни одну задачу нельзя поставить целостно, всякая задача должна быть привязана – либо к коммуникации, либо к идеальному плану, либо еще к чему-то и т.д., и т.д. Точно так же всякая задача может быть поставлена по отношению к жизни философа, по отношению к деятельности философа либо по отношению к той игре ума, собственно, которая составляет большую часть утилизации времени, отведенного философу для жизни в посюстороннем мире. И перебрасывать задачи некритично, или не трансформируя содержание, из одной плоскости в другую является ошибкой. Эта ошибка – как раз ошибка холизма, при которой все эти вещи не разводятся, точно так же, как не разводятся и многие другие штуки.

Поэтому только в методологии вырабатываются средства для избегания холистических ошибок. Ну, такими средствами, например, является позиционная схема. Есть и другие подходы, которые, в принципе, располагают такими средствами, но поскольку они не доводят это до методологических проблем, то эти средства потом, даже появляясь, забываются. Вот иногда, например, внешние люди по отношению к методологии очень часто путают методологию с какими-то другими философиями, а иногда и не с философиями, а с предметностями. Очень многие, например, говорят: «А, методологи – это такие позитивисты прагматической направленности». Или, скажем, когда встречают позиционные схемы, то начинаю трактовать их в смысле интеракционизма, понимая под схемами роли интеракционистские, скажем. Ну или еще что-нибудь такое.

Вот. В данном случае мы, опять же, никогда не можем говорить в методологии, например, про позиции в их онтологическом статусе. Мы говорим, что позиционные схемы для методологии – это инструменты, позволяющие избегать холистических ошибок. И поэтому, когда я говорю о задачах философии, то я сейчас не буду специально, например, сосредотачиваться на таких вопросах (важных для меня как для философа – в индивидуальном смысле), как мое взаимоотношение с той, другой, позицией, которую на схеме института философии я рисовал как позицию практика, или политика. Да, это очень важная вещь. Да, большая часть утилизуемого мною как индивидуальностью времени, отведенного Богом мне для того, чтобы я его использовал в этом мире, я трачу на политическую активность. Но я никогда не путаю то, что я делаю в коммуникации с визави философа, т.е. с политиком, или практиком, с задачами, которые стоят передо мной как философом, скажем, на доске, в идеальном плане. Я могу через свою индивидуальность устанавливать взаимоотношения между идеальным планом и тем, о чем я говорю, например, с Мариничем за перекуром и кофе, или с Милинкевичем или еще кем-либо. Я это делаю! Но трансформирую, перевожу это через свою индивидуальность, и вне моей индивидуальности то, что лежит в идеальном плане, и то, что ставится как задача, например, на взаимодействие с Милинкевичем, никак иначе не сшивается. И если вы уберете индивидуальность из этой связки, вы получите дурь, абсурд, еще какую-нибудь херню, что, в общем, большинство наблюдателей и критиков и делает – они абсолютно не понимают тогда смысла действий, отношений, как и смысла тех фигурок, которые в идеальном плане нарисованы.

Я понятно объяснил, и я тогда, по-моему, ничего не забыл про проблему холизма, да?

Т.В. – Владимир Владимирович, а можно еще вопрос? Вот Вы сейчас эти проблемы перечисляете – проблемы для института философии, да? Я правильно понимаю? Для философа, для института философии…

В.М. – Да.

Т.В. – А проблемы – это проблемы, которые в идеальном плане? Ну, в смысле – те, которые подлежат мышлению? Просто Вы иногда называете это ошибкой холизма, иногда еще чем-то, но это же в разном совсем виде…

В.М. – Нет, смотри, я же проблему холизма и ошибку холизма должен тоже разводить. Когда я начинал с ошибки холизма, я начинал следующим образом: когда некий философ с холистической установкой начинает обсуждать, например, задачи, стоящие перед философом или философией, он путает между собой все вот эти вещи, полагая их целостными.

Т.В. – Про ошибку я поняла. А проблема холизма в том состоит, что это требует разработки, решений и т.д., это нечто другое, это не преодоление ошибки?

В.М. – Конечно. Это требует специального продумывания, специальной философской работы над этим делом и т.д. Ведь философы время от времени хватают какую-нибудь тему и начинают ею заниматься. Ну, например, «случайное и необходимое» или «причинно-следственные, каузальные отношения», или «проблема детерминизма», или «проблема множественности миров», ну или еще что-нибудь такое. И они начинают это прорабатывать и обсуждать. Вот холизм, проблема холизма – они так или иначе вообще вставали в философии ХХ в., но до сих пор никак не проработаны и не обозначены. Холизм как категория – более-менее понятная штука, точно так же, как, скажем, понятно что такое причинно-следственные отношения – вот тебе причина, вот тебе следствие. Но этого заведомо недостаточно для того, чтобы нам разобраться и в этом смысле получить инструментарий уже для избегания ошибок. И этому надо вообще учить детей.

Т.В. – Учить детей можно чему-то, что уже наработано. Этому уже можно учить. Но это не является проблемой, которая стоит перед философом в институте философии…

В.М. – Интересно, а чему ты учить собралась?

Т.В. – Ну, учить детей – это нечто готовое.

В.М. – Ну, конечно. Только чему ты их будешь учить, в этом смысле? Что ты знаешь про холизм?

Т.В. – Ничему не буду.

В.М. – Ты не будешь. А кто будет? Я полагаю, что их нужно учить…

Т.В. – Я тоже.

В.М – …но вот, смотри…

Т.В. – Мы тогда просто в разных… Я просто не понимаю Ваш залог. Вы говорите, что проблема стоит, потом говорите: «При этом нужно учить, как избежать этой ошибки». Вы сейчас рассказали, как ее нужно избежать. Тогда в чем проблема?

В.М. – Я рассказал, как я сам избегаю. Рассказал про позиционные схемы. Я, например, не рассказал еще про одну вещь – рамочно-ядерные конструкции, которые позволяют разводить все это дело, ну и целый ряд других схем, которыми располагает методология, чтобы отвечать на вопросы, поставленные по отношению к самой методологии как философии. А детей-то чему учить?

Детей учат не так. И в этом смысле, даже та же самая педагогика (если уж мы говорили в прошлом про то, что задача – обучение мышлению каждого; это – задача, стоящая перед методологией и философией, для педагогики она даже не сформулирована и не поставлена). А как только она попадает в таком же самом виде к педагогам, там начинается просто идеологическая дурь полная. Спросите у любого учителя, который не говорит, что он – говно, а говорит, что он – учитель. Он вам скажет: «Я почему учитель, а не говно какое-нибудь? Потому что я учу детей не знаниям, я учу их мыслить». Начните спрашивать дальше, что он имеет в виду, когда он говорит, что учит мыслить, и вы получите набор всякой дури, не имеющей никакого отношения к мышлению. Поэтому, если мы хотим разобраться самим с этой задачей обучения мышлению каждого, то перед тем, как пойти и ставить эту задачу учителю, мы должны еще много-много сделать.

Точно так же и здесь. Спросите у любого учителя, может ли он научить ребенка причинно-следственным отношениям? И окажется, что нет. Потому что они уже получают детей с готовыми и установившимися причинно-следственными связями в их отражении мира. А это значит, что наиболее фундаментальные философские категории, попадая в культуру, начинают транслироваться культурой, независимо от сознательных методик людей, которые обществом, культурой поставлены для того, чтобы учить детей. И если вы возьмете, например, тесты (шкала Бине, например, или еще что-нибудь на определение умственного возраста детей), то вы обнаружите, что детей с двухлетнего возраста спрашивают о причинно-следственных отношениях.

Точно так же и с холизмом. Но, перед тем, как дети начинают усваивать это из культуры, кто-то в культуре должен был с этим разобраться. А на сегодняшний день антихолистских средств в культуре почти нет, кроме как методология. Наоборот, есть очень много холистических вещей, сводящих все к каким-то монооснованиям.

Не знаю, ответил я или не ответил, но пойду дальше.

Итак, с холизмом я, для себя по крайней мере, покончил. Дальнейшая штука связана со следующим: наше философское направление, наш философский подход, который мы называем методологическим, или системно-мыследеятельностным, строится на оппозиции натуралистического и деятельностного подходов – мы противопоставляемся натурализму.

Но что значит противопоставляться натурализму, если натурализм сегодня как мировоззрение упакован в человеческом языке? Наш язык – он натуралистический. И тогда мы должны вообще как-то расслоить борьбу натуралистического и деятельностного подходов на несколько уровней и на несколько топов. Причем на уровни – это проще, т.е. мы можем сражаться с натурализмом на уровне предметностей, и, как правило, именно там, на уровне предметностей, или дисциплинарностей, эта борьба и ведется. Но если она не переносится за пределы предметности и дисциплинарности, то победа над натурализмом категорически невозможна, потому что натурализм закрепил свои позиции вне предметных областей, вне дисциплин, а в языке как таковом – в бытовом, обыденном или в том языке, который стал практически обыденным и естественным. Борьба в языке ведется совсем не так, как борьба в предметном знании. И пока мы не выбьем натурализм из полуестественного, полубытового языка, нам светит постоянно иметь стычки на уровне предметности.

Но это, вообще, полбеды, потому что, по большому счету, адептов натурализма в предметных областях уже почти не осталось. Деятельностный подход шагает по планете почти как тот призрак коммунизма по Европе, и, куда не копните, там, где в научных предметах, или в разного рода дисциплинарных подходах, возникают свои подразделения института философии, там, где люди начинают рефлектировать и задумываться об основаниях предметов – там, в общем, натурализм становится объектом критики, нападок с самых разных сторон и с самых разных подходов. Поэтому натурализм в предметной сфере ослаблен, но на уровне языка и на уровне методик действий, на уровне регулятивов поведения он сохраняется, и, «сидя» там, он сохраняется практически нетронутым.

Но это дело времени, на самом деле. Точно так же, как научный язык, или натуралистический язык, долго-долго пробивал себе дорогу, и необходимы были усилия, забота огромного количества ученых – вернее, последователей, приверженцев, адептов натурализма – чтобы натуралистический язык овладел человечеством. Точно так же пройдет время – не надо особо проблематизировать – деятельностный язык тоже человечеством овладеет. Более того, он просто крайне необходим, и уже целый ряд, опять же, предметностей, или дисциплин, просто усиленно занимаются этой работой. Ну, например, все, что касается менеджмента, все, что касается инженерии, – это все «отряды юных бойцов», которые стоят на позициях деятельностного подхода и ведут работу по искоренению натуралистического языка из обыденного. Пройдет какое-то время, и все станет на свои места. При этом просто надо фиксировать некоторые такие вещи, и рефлектировать и осознавать. Ну, например, как Иван Петрович Павлов боролся с ненатуралистическим языком, вводя натуралистический язык. Он запрещал в своем Институте по исследованию высшей нервной деятельности животных употреблять целый ряд слов, например, что «собака думает, что еда лежит там-то и там-то». Он вообще выгонял сотрудников за то, что они не отвыкали употреблять такие слова по отношению к животным. Точно так же поступали вообще очень многие ученые, работая в своих лабораториях, и бездарные ученики, которые не понимали, что надо слова употреблять правильно, по-натуралистически, просто не имели шансов стать учеными.

До сих пор понятна моя мысль, да?

А теперь проблема, которая возникает, или о которой я дальше хочу говорить. Эта проблема состоит в том, что на сегодняшний день современная философия подвела базу под невозможность повторить подвиг Ивана Петровича Павлова: сегодня никого невозможно исключить из какой-нибудь профессиональной гильдии, из какой-нибудь сферы деятельности или просто занятий за бездумное употребление слов. И виновен в этом постмодернизм. Поэтому на смену оппозиции натуралистического и деятельностного подходов приходит оппозиция (ну, там разные оппозиции, на самом деле, – как минимум, их несколько, наверное) онтологического подхода и системного – с одной стороны, и оппозиция постмодернизма… Ну, и здесь я не знаю, как это называть на самом деле, – у меня нет названия для пост-постмодернизма, а оппозиция некого нового рационализма.

А.М. – Он есть.

В.М. – Чего?

А.М. – Ну, он есть – новый рационализм.

В.М. – Да. Это – СМД-философия и мой подход.

А.М. – Тогда так и пишите: «СМД-философия».

В.М. – Но, видишь ли – нет, я не против как бы это написать, но нужны «новые отряды подруг» – как это у Стругацких, «на заболачивание почвы». Понимаешь, если я назову здесь только себя и только СМД, то под наши знамена очень трудно будет собрать новые отряды подруг, которые начнут заболачивать почву. А в принципе, этим занимается не только СМД-шники. Так или иначе осознание нового рационализма – оно созревает и в других школах, в других подхода.

А.М. – Ну, например?

В.М. – Ну, я думаю, что юные подростки франкфуртской школы, ошметков франкфуртской школы – они на пути к этому. Я думаю точно так же, что прагматизм некоторых американских ученых вырождается в поиски нового рационализма.

А.М. – Ну, про франкфуртскую школу – язык постмодернизма придумал Адорно, один из глав франкфуртской школы. Т.е. он этот язык называл языком, который, в общем, взрывает логоцентризм и прочую хрень.

В.М. – Ну, хорошо. Я, в этом смысле, скорее, тогда к хабермасовской ветви готов это относить. Да, Адорно, наверное, приложил руку ко всей этой херне постмодернистской. Но, в этом смысле, опять же, никаких оснований полагать франкфуртскую школу индивидуальностью без специальной работы над этим и анализом преемственности одного поколения, одной стадии и другой, – достаточно трудно. Но я могу ошибаться. В этом смысле, я ж как бы не читал ничего из этого всего. У меня только ощущение такое смутное есть…

А.М. – Нет, я просто потому и говорю, что там Вы настолько заблуждаетесь, что не понимаете, что кроме СМД-подхода больше ничего нету.

В.М. – Я не заблуждаюсь! Я могу чего-то не знать, могу про что-то врать. Более того, я тебе сознательно объясняю, почему я не хочу называть только СМД-подход и только себя! Даже если бы я был один, даже если бы СМД не было, я должен был бы говорить «мы».

А.М. – Политкорректность Вам не идет.

В.М. – Это не политкорректность! Обрати внимание, это сознательный ход!

А.М. – Нет, я понимаю. Это хороший сознательный политический ход.

Т.В. – Да нет, это обозначение более широкой платформы. Вот и все.

А.М. – Нет, в этом смысле – мнимой более широкой платформы.

Т.В. – Что значит мнимой? Понимаешь, ты чем считаешь? Человеками?

В.М. – Да, ты про что говоришь?

Т.В. – …речь идет об идеях. Есть одна идея, есть другая. Там можно их считать?

А.М. – Нет.

Т.В. – Один или два?

А.М. – Подожди, фишка же в том, что… Ну, как?..

В.М. – Слушай, вот сколько в мире христиан?

А.М. – Много.

В.М. – Много. Очень много. Это сегодня. А вчера?

А.М. – Тоже много.

В.М. – Их было еще больше.

А.М. – Да.

В.М. – А позавчера?

А.М. – Ну и т.д.

В.М. – А в 33-м году сколько их было?

А.М. – Не было их вообще.

В.М. – 50 человек их было.

А.М. – В 33-м? Христиане?

В.М. – Да. А за 3 года до этого?

А.М. – Я не думаю, что они были христианами. Христиане появились в 4-м веке нашей эры.

В.М. – Хм, вот смотри. И для того, чтобы сначала от одного человека, который из Галилеи пошел пешком в Иерусалим, подбирая по пути вначале одних братьев, потом других братьев и т.д., он должен был начинать говорить про себя как про «мы». И так поступает любой, имеющий деятельностную установку. А ты сейчас что мне говоришь?

Ну, собственно, вот и все про третью проблему.

Но при этом там возникает такая еще фигня, что постмодернизм не может быть врагом.

А.М. – Он может быть просто инфекцией.

В.М. – Да, его, в общем, как бы нету. А что есть? Собственно, в чем оппозиция состоит? А оппозиция состоит вот как бы… Ну, для нового рационализма нужно было бы вообще восстановить в правах в качестве врага онтологизм, и попытаться выстроить за постмодернизмом некоторое онтологическое основание. Все постмодернисты от этого вообще уходят как только могут. Может оказаться так, что по большому счету новых адептов постмодерна не окажется – живых. Но некоторая культура уже возникла, и тексты разного рода уже транслируются. Можно попытаться позаимствовать у самих постмодернистов некоторые их, скажем, квазионтологические полагания: например, полагание текста как некоторой такой штуки, и т.д. Но эту работу сами постмодернисты делать не будут, эту работу придется сделать за них. И в этом, между прочим, нет ничего удивительного, потому что точно так же поступали адепты-классики деятельностного подхода по отношению к натуралистическому подходу. Основания натурализма восстанавливает ГП, а не сами натуралисты, несмотря на то, что сами натуралисты могут проговаривать часть этих вещей. Более того, они как бы застревают на случайной совокупности каких-то натуралистических аксиом, постулатов и т.д., и, собственно, онтологическую сторону натурализма восстанавливают только их оппоненты. Точно так же и здесь. Поэтому, для чего вообще нужна критика, изучение и т.д. постмодернизма? Так вот, только для этого.

И пока постмодернизм, уже, собственно, как бы закончивший не только период своего расцвета, но и, в общем, где-то своего существования, пока этот самый пресловутый постмодернизм изучается студентами, юными аспирантами, пожилыми докторами наук как философия для подражания, они, во-первых, тогда ничего не понимают в самом постмодернизме, а, во-вторых, это занятие неблагодарное и бессмысленное. Они должны его изучать примерно так же, как марксисты изучали мелкобуржуазные теории своего времени, противопоставляясь им. Точно так же, как ГП изучал в свое время натурализм, сразу оппонируя этому, противопоставляясь этому. При этом, первое, на что мы тогда натолкнемся, это на то, что все постмодернисты разбегаются как тараканы моментально, т.е. никто из них не признает себя похожим на другого. Это – тактика для того, чтобы их не накрыло одной бомбой.

Но, между прочим, точно так же поступают всегда. Вот посмотрите на то же самое христианство. Это началось еще тогда. Когда христианство начинало возникать, с чем они начинали бороться? Они ведь тогда, например, не боролись с иудаизмом: Ветхий завет как враг – такого не было. А вот с язычеством, с многобожием – да. При этом, когда начинается борьба с многобожием, вы приходите в храм, например, Зевса или Мардука, или кого-то там еще, и начинаете бороться с многобожием, на что любой мардукианин скажет: «Чего вы ко мне пришли? У меня есть бог и я ему поклоняюсь. Он есть все и т.д. Отвалите от меня», – т.е. он сваливает с платформы. И это христиане должны были создать концепцию язычества, концепцию многобожия, точно так же, как диалектические материалисты создавали концепцию идеализма. Ну и т.д., т.д.

То же самое ждет нас сейчас, и вот эта проблематика, новая оппозиция – она есть то, чем надо заниматься институту философии.

Следующая штука, которая может быть выставлена в качестве такой проблемы (в этом ряду она четвертая), – проблема редукционизма, я бы так ее назвал.

При этом слово «редукционизм» я использую очень по-своему, не так, как ругательство, и не так, как гуссерлианский редукционизм, в результате которого получаются факты и т.д. Мне нужен предмет деятельности – предмет игры, между прочим, тоже нужен – и т.д. А как его получить, если, становясь на позицию системного подхода, мы противопоставляемся онтологическому подходу?

Как только мы начинаем противопоставляться онтологизму, у нас исчезают какие бы то ни было твердые основания для выделения предметов своей деятельности, не говоря уже про предмет собственного философского интереса. Либо мы цепляемся за первый попавшийся нам под руки предмет, апеллируя ко всему тому, к чему апеллирует нефилософствующее сознание, как-то: «А мне интересно», «А я хочу заниматься вот этим» и т.д. Соответственно, в деятельностном подходе, или в СМД-подходе, по отношению к формулировке предмета собственной деятельности тоже наработан целый ряд средств. Но они наработаны, между прочим, в первую очередь как средства описательные, как описание того, как создавались предметы, причем не где-нибудь, а в натурализме.

А вот как создаются деятельностные предметы, в СМД-подходе не сказано. Более того, если мы понимает, что мы не монисты, а плюралисты, мир не един, не целостен, а мир множествен и нецелостен, кроме того, мы понимаем, что сами являемся всего лишь предметом особой заботы, или объектом, результатом, получившимся в результате работы, заботы и т.д. Демиурга ли, Творца ли, самих себя, соучаствующих в этом творении и т.д., – то тогда возникает проблематика того, как мы формулируем и создаем собственный предмет-объект и т.д., на чем сосредотачиваем и работу, и игру, ну и, в общем, чему можем подчинять свою собственную деятельность. И тогда мы начинаем рассматривать эту проблему как проблему сведения разного и многого к одному, но не как к онтологическому, а к достойному – достойному тому, чтобы этому посвящать жизнь, к тому, чтобы на этом аккумулировать свою энергию и тратить время, отведенное нам в посюсторонней жизни. Для этого у нас могут быть идеологические, аксиологические рассуждения по поводу того, что есть ценность-неценность и т.д.

Где-то там, в одной из лекций, я говорил про то, что должны быть разработаны или могут быть по-своему переинтерпретированы в том числе и вот эти предметы философской этики, философской аксиологии и т.д., и т.д., но этого всего мало, потому что это все так или иначе вырождается в эссеистику. А вот проблема редукционизма должна быть методологически обеспечена, и я, наверное, единственный раз затрагивал эту проблему в своем тексте, который вывешен где-то на ШКП-шных сайтах, он называется «Реализационные категории программирования» <(возможно, имеется ввиду «О некоторых редукциях в программировании»[1]. – Прим. ред.)>. Там я единственный раз вслух (это было в Трускавце под Львовом на методологическом очередном мероприятии) начинал про это говорить. Собственно, проблема редукционизма мне видится как ряд процессов сведения многого в единое. Но единое не как сущее, а как предмет приложения сил, деятельности и т.д., причем не просто предмет приложения, а заслуживающий того, чтобы стать предметом приложения, т.е. достойный предмет приложения. И по большому счету это сведение гетеро- к моно-, уно- и т.д.: унификация, монизация и пр. Причем в рамках наработанных подходов – СМД, нового рационализма и т.д. – мы это можем делать, разрабатывая и продолжая разрабатывать содержательно-генетическую логику. И, собственно, это проблема логическая.

Ну и, наверное, я обозначу последнюю проблему, которой надо заниматься и которая, с моей точки зрения, является главной. Т.е. от факультативных и неглавных проблем я подходил к главной, к той, которую полагаю главной, – это проблема мышления.

Значит, проблема мышления выворачивается в нескольких аспектах. Во-первых, мы должны подвести черту и зафиксировать исчерпанность программы исследования мышления как деятельности, потому что мышление деятельностью не является, и, в этом смысле, мышление не воспроизводится. Можно еще иначе сказать и это будет правильно: то, что воспроизводится, не есть мышление. Воспроизводится деятельность. То, что воспроизводится, могло быть вчера мышлением, но как только оно стало воспроизводиться, оно мышлением быть перестало. Отсюда – мы не можем категоризовать мышление как деятельность. Хотя! Хотя нужно признать, обозначить очень четко и фундаментально, что программа изучения мышления как деятельности была единственно возможной, а может быть, и остается единственно возможной программой изучения и исследования мышления, потому что исследовать мышление можно, кладя что-то как предмет исследования, а покласть как предмет исследования можно только ставшее и только то, что может быть воспроизведено. Отсюда – мышление, которое постоянно ускользает от мыслителей, от исследователя, от того, кто им пытается заниматься, должно быть омертвлено. Ну, это точно так же, как действовали микробиологи долгое время на протяжении десятилетий, а то и целого столетия, если не больше – для того, чтобы изучать живую клетку, ее нужно было умертвить, для того, чтобы изучать живой организм, его нужно было умертвить, потом препарировать, и в этом смысле вся биология занималась изучением мертвого, считая и полагая, что она изучает живое. И дальше там возникает локальная проблема артефакта. Артефакт, в этом плане, – это то новообразование, которое возникло в умертвленном живом в результате превращения его в нечто пригодное для исследования. Ошибки этого изучения базировались на появлении такого рода артефактов. И тогда, на тот период, когда была поставлена всерьез проблема исследования мышления, это мышление нужно было делать препаратом. Как клетку – чтобы ее положить под микроскоп, нужно сделать срез, подкрасить, т.е. убить, потому что любое подкрашивание убивает живую клетку, а не будучи подкрашенной, клетка просто была не видна в те микроскопы или в те средства, которыми ее изучали. До тех пор, пока в инженерии не появились средства неразрушающего контроля (ну, такие, как, скажем, УЗИ, компьютерная томография и прочее-прочее), изучать живое как живое было невозможно.

Точно так же для нас проблема мышления на сегодняшний день разбивается на две части: первое – это исследование, а второе – это практикование. И, обращаясь к нашим предшественникам, т.е. к СМД и Московскому методологическому кружку, необходимо снять шляпу соответствующим образом и сказать, что в плане исследования мышления они нашли, наверное, единственный возможный ход препарирования мышления и, в этом смысле, делании его предметом изучения-исследования. Этой штуки не сделали, например, вюрцбургцы и другие натуралистические школы, которые точно так же пытались мышление исследовать, – гештальтисты и любые психологисты, которые к этому подходили. А вот СМД-методологии это удалось, но продвинуться в исследовании мышления они – благодаря такой процедуре, в результате которой получили предмет исследования, – не могли. Но они накопили, или оставили нам в наследство, другую вещь: кроме мизерных знаний про мышление как таковое, они нам оставили возможности и способы практикования мышления. Чего мы понимаем про это практикование, это уже другой разговор. Ну, например: методологический семинар, ОДИ, набор схем, категорий, представлений и идей, которые позволяют, скажем, при соответствующей заботе, культивировать мышление, практиковать его.

Но теперь наша задача попытаться к этому отнестись снова же исследовательски, но для этого надо переформулировать программу исследования мышления как деятельности. А чтобы ее переформулировать, ее нужно обнулить и завершить как этап. Поэтому мне по-прежнему кажется вот эта безумная идея, связанная с обучением мышлению каждого, ровно настолько безумной, насколько она пригодна для формулировки новой программы исследования.

С.М. – А почему эта программа должна быть именно исследовательской?

В.М. – Я не говорю, что она должна быть исследовательской. Я ставлю проблему мышления. Дальше я рассказываю про то, что проблема мышления разбивается на две части: исследование и практикование. Дальше я рассказываю про то, что мы получили в наследство от ММК: мы получили формулировку программы и исследовательский подход – ему надо дать оценку, его надо округлить определенным образом. Но, кроме исследовательского отношения, исследовательского подхода, исследовательской программы, мы получили то, что в общем было в целях ММК, но не было главной заботой, а именно – практикование мышления. В этом смысле, сам ГП настраивался на 300 лет жизни, но занимался не поиском эликсира, продляющего его собственную жизнь, а другими какими-то вещами, и он, исследуя мышление, учился его практиковать, и это его очень заботило. Теперь эти способы практикования мы снимаем и можем как-то ими распоряжаться. Наша задача, в этом смысле, – распоряжаться ими умело. Ну, иначе, какой же это «лыцарь», если он берет доставшиеся в наследство способы и делает это неумело? Т.е. наша задача: делать это умело – практиковать мышление.

Но теперь наша задача состоит еще и в следующем: надо чего-то отдать следующему поколению. Чтобы отдать это, надо тоже определенным образом зафиксировать, описать это и т.д. И теперь то, чего мы умеем практиковать, нам надо сделать предметом исследования. А для того, чтобы сделать это предметом исследования, нам нужно разобраться с проблемой редукции, зафиксировать это как предмет исследования и сформулировать программу этого исследования. Но исследовать (это – аналогия про живое и неживое) живое мышление, а не препарированное, не артефакты.

Собственно, я закончил перечисление проблем – больше не буду их городить. Может быть, я не все промежуточные проблемы назвал, но я подошел к главной. Эта проблема, которая здесь лежит, – она главная. У меня дальше есть еще несколько кусочков рассуждений, после чего я буду завершать. А теперь можно задавать вопросы.

Л.К. – Когда говорилось о мышлении и его превращении в артефакт, возникает ли такой казус, что мышление – это то, что не тиражируется, а обучение мышлению каждого – это уже тиражирование мышления?

В.М. – Нет, вот смотри. В самой программе заложен ряд возможностей, которые, может быть, не видны были в момент формулировки самой программы, но они раскрываются в ней позднее. В программе исследования мышления как деятельности содержится культурная компонента – т.е. воспроизводство: «что воспроизводится?» и «как воспроизводится?» В этом смысле, на протяжении всей истории ММК схема деятельности (у меня другая схема сегодня) задавалась несколько раз по-разному, но одной из главных схем задания деятельности была схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Что транслируется? Транслируется норма. Что реализуется? Реализуется норма. А что воспроизводится? Правильно – деятельность воспроизводится. А как воспроизводится? Ну, все, что мы кладем, оно воспроизводится. А то, что не воспроизводится, – говорится, – это вообще не культура. Это – не культура и не деятельность.

А дальше: отлично, – говорят, – а если мы начинаем редуцировать, ну, например: как норма реализуется? Ну, например, как инженерная, в инженерном отношении: мы вычисляем некоторую особенность, закономерность, закон и т.д., а потом пытаемся на кубиках его собрать, и оно там начинает ездить, ходить, щелкать и т.д., еще чего-нибудь такое. А трансляция? Ну, можем написать текст, и сдать его в хранилище депонированных рукописей, а они там дальше защитят его от горения, чтобы рукописи не горели, и оно будет как бы транслироваться, – это одна форма трансляции. А другая форма трансляции всегда рассматривалась как педагогика, как образование. Почему методологи всегда страшно были озабочены вопросами образования? Ну, потому что через это осуществлялся процесс трансляции. Поэтому они никогда не отказывались от процесса трансляции-воспроизводства, – это было.

Но фокус состоит в чем? Понимаешь, вот Гегель – это мыслитель. Он помер, из него вместе с его книжками сделали «чучело» специальное таксидермисты и «положили» в музей. Можно воспроизводить Гегеля? Нельзя, Гегеля нельзя. Но диалектику Гегеля, его объективный идеализм – можно. Но, поскольку это воспроизводится еще и диалектически и в развитии, то следующим «Гегелем» является Маркс. Но эта вот дурь перешла затем частично в бытовой язык, и там начали повторяться всякие такие дурные формулы, типа: Сталин – это Ленин сегодня, Ленин – это Маркс вчера, а Маркс – это Гегель вчера, и т.д., и т.д. И воспроизводят, конечно же, не человека, воспроизводят не… Вот съеденный блин воспроизвести нельзя, но можно испечь другой блин и подкрепиться.

Тогда – что воспроизводится, что, собственно, лежит в основе всего этого? Норма. Вещи уничтожаются, еще что-то уничтожается и прочее-прочее, а деятельность воспроизводится. Но, смотри, воспроизводится как раз примерно так, как она воспроизводится. Итак, на всю Германию начала 19-го века мыслит, предположим, два человека – скажем, Фихте и Гегель. Фихте умирает, остается один Гегель, и начинается такая фигня, когда еще живой Маркс (тут же с ним Энгельс и т.д.), и это все узко, локально, социально, деятельностно воспроизводится. И при таком отношении к воспроизводству деятельности и трансляции культуры поставить задачу обучить мышлению каждого – ну, я так думаю, бессмысленная задача, точно так же, как, например, средневековым ученым (не помню, кто там еще – Саксон Грамматик, Беда Достопочтенный, еще кто-то там) говорили: «Есть много трудных вещей на свете, но нет ничего труднее четырех действий арифметики». И они малі рацыю, потому что перемножить трехзначные числа, воспринимаемые только в записи римскими цифрами, – это крайне сложная задача, это ж сколько операций в уме надо воспроизвести, чтобы получить результат. Поэтому, если б им сказали (пришел бы Каменский или кто-нибудь на машине времени после школы Каменского): «А вот мы тут вообще всеобщее начальное обучение и образование ввели, и мы всех детей учим читать и писать, и арифметике» – на это Беда Достопочтенный им сказал бы: «Да вы что, ребята? Действиям арифметики обучаются профессора. На всю Европу их может быть 2-3 человека».

Так же и сейчас: мы прошли определенный путь и говорим: «Ага, а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего, понимаете ли, Шекспира? И что мы умеем – например, практиковать мышление, – нельзя ли научить этому Милинкевича, Лебедько, Позняка с Лукашенко?» Все: «Ха-ха-ха». Мы говорим: «Ну, ладно, это мы загнули, а вот детей-то можно научить?». Те говорят: «Ну, давайте попробуем. Итак, расскажите нам, чему это вы собираетесь их учить?» Мы: «Ну, эм-м-м… Ну, вот тому, что сами умеем…» Встает педагог и говорит: «А вы, блин, опишите, чего вы умеете, собственно». А мы как те сороконожки: как только нас заставят рассказать, как мы ноги передвигаем, мы начнем врать. Да ладно, если бы мы начали врать тому, кто ничего в этом не понимает. А мы ж начнем врать Мирошниченко, например, а он книжек прочитал больше, чем кто бы то ни было из нас вместе взятых про это, и он врать особо не позволит. Мы, конечно, плевать хотели на то, позволит он или не позволит, все равно будем. Но он все равно будет путаться и ставить палки в колеса.

Поэтому э– то не просто педагогическая задача и т.д. – если я на твой вопрос отвечал, а не про свое, про девичье говорил J.

Л. К. – Про свое, про девичье.

С.М. – Владимир Владимирович, так ли я понимаю, что, когда Вы обозначаете эти пять проблем, Вы фактически задаете, декларируете новую программу интеллектуальной жизни или еще чего-то, закрывая, фактически, СМД? Ну, «закрывая» – не то слово…

В.М. – Ну, знаешь, я меньше всего хотел бы, чтобы это воспринималось как такая охренительная революция и т.д. Я тут сегодня не особо много нового говорю по отношению к тому, чего я уже говорил фрагментарно раньше.

С.М. – Нет, просто Вы, действительно, задаете какой-то ряд новых задач на перспективу.

В.М. – Да, причем, обрати внимание, почему я начал рассуждать про холизм, про всю эту разницу и т.д.? Я сейчас ставлю задачи на философствование. Я не ставлю сейчас культурно-политических задач, я как бы привожу их к философскому виду.

С.М. – Почему к философскому?

В.М. – Потому что лекция у меня сегодня последняя в курсе «Введение в философию»! А последняя лекция в курсе «Введение в философию» является своего рода «выведением из».

С.М. – Это формальный ответ.

В.М. – Это правильный ответ J.

С.М. – Формальный – в рамках.

В.М. – Куда делась эта девка замечательная, блин? Так и хочется ей подражать. Помните, была такая, которая вела передачу «Слабое звено», такое шоу игровое? «Это правильный ответ!» J

Так что ты хотела сказать?

С.М. – Нет, уже ничего не хотела сказать…

В.М. – Потому что это – философское! Я как бы не могу сейчас… Опять же, более того, я говорю: «Мне как философу, понимающему всю эту херню, запрещено ставить универсальные задачи!»

Т.В. – И тогда последнее… Ну, не знаю… Как философские задачи, первые четыре… Для меня они выводятся где-то из того, что говорилось, появлялось, рассказывалось. А последняя, – по крайней мере, в том, что Вы сейчас проговаривали, – это как бы легкое такое дежавю к началу этого года, к началу прошлого года, – т.е. та же самая задача. И я как бы не понимаю…

А.М. – «Прибавочную стоимость».

Т.В. – …даже, может быть, не «прибавочную», даже, может, «отбавочную стоимость»… Ну, например, мы там что-то проделали и как бы туда не прошли. Пока я не ухватываю, как оно звучит по-другому – по-философски. Например, если раньше проблема ставилась культурно-политически – ну, у нее там была, возможно, часть, которая подлежала тому, чтобы разобраться, чему, собственно, мы должны обучать, как обучать… Мы тыркаемся второй год по этому поводу. И я вот не понимаю ее в этом смысле, как… Это Вы сейчас признаете, что мы не продвинулись в этом направлении, или Вы другой ракурс разворачиваете, а я не понимаю ничего?

В.М. – Ну, вот, смотри. Эти претензии уже не раз звучали, да?

Т.В. – Не, я сейчас не про претензии. Я понимаю, что Вы сейчас по-другому…

В.М. – Нет, я про другие претензии. Я тебе пытаюсь отвечать, но там может оказаться та же самая фигня, что и с ответом Ленику.

Размышляя над нашими последними практическими заморочками и задачами, я прихожу к выводу, что чего-то не хватает. Начинаю к этому обращаться и думаю, инвентаризирую, чего ж мне не хватало и пытаюсь это найденное – чего не хватало – ввести в реализацию. Когда я это делаю раз, другой, я начинаю понимать, что далеко не все, что я забыл при первой реализации (а оно у меня имелось), вообще пригодно для этой реализации. Поэтому мне, скажем… Ну, знаешь, есть такая проблема закрытой двери: я тыкаюсь – дверь закрыта – я начинаю толкать ее плечом – она опять закрыта, не поддается – я тогда отхожу и со всей силы толкаю ее плечом – и опять нихрена не получается – тогда я отхожу еще, разбегаюсь и это самое… Так вот, ты права в чем? Что эта «отбавочная стоимость», как ты сказала, – это больший разбег.

Т.В. – Ну, это просто больший разбег или это постановка проблемы по-другому? Т.е. можно поставить проблему в каком-то одном подходе и не пробиваться, и потом говорить, что сначала ее нужно проработать или решить, допустим, философски, но это другая проблема…

В.М. – Вот, подожди, только не торопись. Вот смотри, звучали претензии по поводу того, что обсуждение философии в наш просвещенный 21 век, когда существует СМД-методология, есть анахронизм. Было такое? Ну, да.

Т.В. – И что?

В.М. – Я говорю: «Да – по-своему, да». Но с другой стороны я утверждаю, что, помимо того, что это несколько несовременная постановка вопроса, я делаю крайне пионерский ход: я говорю, что на сегодняшний день единственной современной философией является СМД-методология. Никакой другой философии, достойной внимания мыслящих людей, на сегодняшний день нет. Но с другой стороны, как только это еще и философия, я понимаю, что целый ряд вещей, который в СМД-методологии делается СМД-методологическими средствами, исключает, скажем, целые пласты мышления про это. Их нужно ввести, и начинать мыслить про это. И тогда – для того, чтобы разогнаться и начинать работать с культурно-политическими задачами мышления, практиковать его самим и двигать дальше, нам нужно отойти и сформулировать новое философское отношение к этому.

Перед тем, как сформулировать новую программу исследования мышления, нам нужно сначала вообще поработать с идеями, потому что… ведь это же поначалу на уровне постановки программы: «мышление как деятельность» – это идея охренительной простоты и, я бы сказал, даже очевидности, гениальная по этой самой простоте. У вас есть такая идея на сегодняшний день? Мышление как игра – у нас была такая…

Т.В. – Была. Я поэтому и говорю, что…

В.М. – Я и говорю, что потыкались и, в общем, из этой идеи нихрена не получилось абсолютно. Сразу, по крайней мере.

Т.В. – Да.

В.М. – Может, оно еще и получится иначе и т.д., но сейчас надо делать как бы «отход», разогнаться и еще раз… Может быть, надо отбросить эту идею – может, она вообще не годна. Но это тоже работа критики, диалектики философской и прочее.

Поэтому, про дежавю я не понял, потому что дежавю какого-то такого нет, но я, завершая (может быть, не оченьь корректно завершая) этот цикл лекций, в общем, обязан его завершить постановкой проблем, которыми стоит заниматься философии, с моей точки зрения. Причем не только с моей точки зрения, как с точки зрения меня как индивидуальности, но и всего того, что я понимаю про философию.

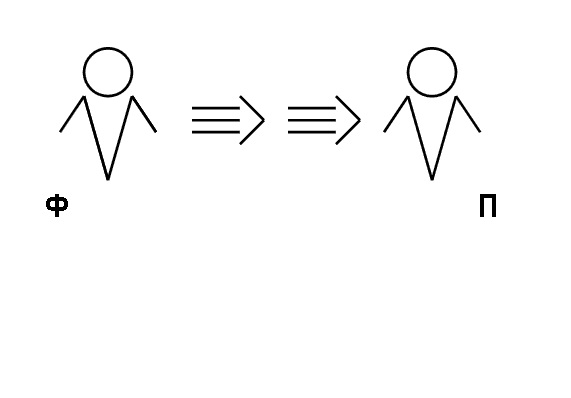

А дальше я бы сказал так: у каждой из проблем, названных мной, может быть две ипостаси, два модуса. Более того, без этих двух модусов эти проблемы яйца выеденного не стоят и являются абсолютно метафизическими. А модусы задаются тем, что мыслить может только «сладкая парочка» (я уже не стану про это повторять, это уже все должны были выучить наизусть), т.е. философ и практик (рис. 2).

Рис. 2

И поэтому в той философской школе, в том философском институте, который я собой репрезентирую, мыслить-философствовать можно только тогда, когда проблема индивидуальности, например, берется сразу в модусе, который виден из одной части этой пары и из другой части этой пары. Поэтому мыслить идею индивидуальности, развивать теорию индивидуальности, разрешать проблему индивидуальности нельзя только абстрактно-теоретически, но только практикуя это, т.е. выращивая индивидуальность, воспитывая индивидуальность, стимулируя индивидуальность, индивидуализируясь и т.д., т.е. на уровне антропопрактики разного рода, антропогогики. Но антропогогики, антропопрактики сами по себе ничего не стоят, если это (ну, опять же, дуболомно) эзотерические такие практики и т.д. – тогда для философии они значения не имеют. Поэтому все модусы – это философская интенция и техническая интенция (рис. 3).

Рис. 3

А чтобы они не были разбегающимися, нам нужно разрешить проблему холизма, т.е. задать некую целостность разнонаправленных интенций. Ну а дальше по тексту.

Т.В. – А в какой практике проблема холизма реализуется?

В.М. – Проблема холизма в той же самой практике и реализуется, которую дальше я довожу сюда. По большому счету, она стоит как проблемно-рассуждательная, а с другой стороны – она стоит как проблема синтеза, разнородного в одном, почему я должен и дальше доводить эту проблему до гетеро- и моно-.

Причем там возможны разного рода вещи – ну, например, скажем, создание композитных целостностей. Композитные целостности – это вам не хухры-мухры.

Т.В. – Это может быть популятивный объект.

В.М. – Это может быть популятивный объект, правильно.

Потому что композитные целостности, композитные материалы, различаются по внутренней динамике, по внутренней процессуальности своей. Ну, вот строители, например, хорошо знают, почему стал возможен железобетон. Он стал возможен только тогда, когда эмпирическим путем коэффициент расширения металла и образующейся цементной целостности в определенном диапазоне температуры стали одинаковыми. Если б этого не было, то тогда все бы это рассыпалось. Ну и т.д., и т.д. А кроме того, композитные целостности еще дают всякие побочные эффекты: можно даже электричество получать из нагревания композитных материалов. Так же и здесь. Проблема холизма поэтому – это проблема философствования, с одной стороны, а с другой стороны (если хотите – практически) – это политическая проблема: как из коммунистов и националистов сделать единую оппозицию, или в одну упряжку впрячь осла и лесную лань.

Так, по этому поводу больше нет вопросов?

Тогда у меня последний, завершающий, кусочек сегодняшней лекции.

Значит, последний фрагментик касается, скажем так, самовыражения экземплифицированной индивидуальности Минского философского кола и вообще беларусской национальной философии в контексте европейского мышления.

Понимаете, какая вещь? Европейское мышление время от времени распадается на национальные составляющие, или культурно-региональные составляющие, например: англо-саксонская философия противостоит в какой-то момент континентальной философии, или французское мышление – распущенно-фрондерско-демократическое – противостоит немецкому структурно-логически-тоталитарному мышлению, и т.д. Время от времени какое-то из региональных ответвлений этого европейского мышления начинает доминировать и задавать определенную моду в Европе и прочее-прочее. Но для этого оно должно как-то стать и проявиться в своих формах инобытия.

Обсуждая институт философии, я рассказывал про цикл жизни идей – как они переходят в разные текстовые формы и прочее-прочее. Вот, предположим, что перед вами сидит человек, который имел наглость (и реализовал эту наглость) объявить годичный курс лекций по введению в философию. Другой человек, которого я единственного признаю достойным того, чтобы называться философом в Беларуси – Акудович – в общем, ернически, хохоча к этому относился, несколько раз заглянул сюда и говорит: «Ну, блин, Мацкевич, нихрена у тебя не получится. Ну ты наглец. И, в общем, если я тебя и уважаю за что-нибудь, то только за эту наглость, что ты это объявил и пытаешься делать».

Другие, которые тоже могут быть со временем достойны моего философского уважения как философы, тоже, в общем, смотрели на это все очень скептически. Тем не менее, я этот курс объявил, я его читаю, и сегодня в этом месте его завершаю. Но, говоря про цикл жизни идей, я говорю, что: да, блин, если при этом столкновении – как кремень и металл, огниво и чего-то там – высекается некая искра, если при таком соприкосновении идеального плана, который мне достался в наследство от моих учителей, с которым я могу работать, и моей индивидуальности рождается некий набор идей, то я эти идеи должен каким-то образом записать. И у меня возникает несколько возможностей, или материалов-носителей, на которых я могу записать эти идеи. И я просто могу перечислить несколько таких вещей. Я могу записать идеи в текстах, поместить их в грицановский словарь и пустить гулять по миру, чтобы кто-нибудь когда-нибудь их прочитал. Это как вирус такой: нужны миллионы и миллионы вирусов, чтобы какой-то из них попал в какую-то клетку и начал там свою деятельность. Так и тексты: можно написать миллион писем счастья, пока одно из них не попадет к какому-нибудь сумасшедшему и не начнет свое разрушительное действие.

Вроде бы словари, энциклопедии и тексты – в былые времена – имели эффективность гораздо большую, чем такие вирусы. Кант, издавая свои книжки – или тот издатель, который издавал книжки Канта в количестве трехсот экземпляров – он, в общем, переворачивал Европу и вел ее к свержению феодальных порядков. Триста экземпляров на всю Европу тогда имели эффект разорвавшейся бомбы. На сегодняшний день, после постмодернизма, в интренет-эпоху и т.д. рассчитывать на то, что текст будет более эффективным, чем кристалл вируса, не приходится. Поэтому выпускайте тексты сколько угодно – ничего не получится. Тем не менее, я время от времени вынужден писать тексты, и эти лекции тоже придется записать. Когда-нибудь и как-нибудь.

Но я могу писать еще и иначе. Я могу писать не тексты на бумаге, а могу писать на популятивных человеческих структурах. Например, я могу создавать структуры типа института философии. Поэтому можно создавать Агентство гуманитарных технологий, которое становится интеллектуальной составной частью Центра социальных инноваций, которые уже вместе становятся центром Консорциума ЕвроБеларусь. Под это дело могут привлекаться издательские, командировочные ресурсы и всякая такая фигня, и в результате книжка, описывающая маленький фрагмент всей философской работы, например – идея европейского гражданства – попадает, наконец, в какой-нибудь датский университет, или что-нибудь вроде этого.

Но сама структура, которая таким образом создается, настоящему философу – это я иронически говорю: «настоящему философу», вроде Акудовича – кажется бессмысленной тратой сил. Я уж не говорю еще про одного «философа», который говорил, что вообще со мной считаться не будет, пока я па-беларуску не напишу хотя бы сотую часть того, что говорю. Пока по-беларусски не напишу, все это не стоит внимания. Точно также, сколько Акудовичу не объясняй, что усилия, потраченные на создание структуры, оправданы для философа (ну, если учитывать собрание деятельности, игры и жизнедеятельности на моей индивидуальности) – это как об стенку горох.

И последнее, что стоило бы назвать, на чем я могу еще это писать – это на индивидуальностях других людей. Это не совпадает со структурами.

То есть я могу писать тексты, могу создавать структуры и могу, грубо говоря, работать со стимулированием индивидуальности, через отпочкование, или «отблеск» от той индивидуальности, которая лежит в основе формулировки этих идей. Но что я пишу? Я пишу эти самые идеи, набор идей.

И, к сожалению, я вынужден констатировать вторую сторону холистической проблемы – она состоит в том, что, мало того, что ошибкой холизма является принятие за целое того, что не является целым, другой – оборотной – стороной ошибки холизма является невозможность собрать в целое то, что актуально подается в разных ипостасях. То есть, грубо говоря, возникает проблема целостности моей индивидуальности – не для меня, моих игр, в которые я играю, моих работ и забот, которые я осуществляю, и собственной индивидуальной жизни – возникает проблема целостности для «другого». Восприятие того, что я делаю все как одно. Это, вообще, композитно. Понятно, что совместить в одном тексте структуру, созданную и поселенную в этом домике и индивидуальность человека в этом домике, пытающегося культивировать эту индивидуальность, и текст, который в этом домике лежит на полке, подписанный моим именем, пришпиленным к моей индивидуальности – совместить все это в одно целое, увы, не получается.

Хуже того, для «другого», у которого нет средств комплексирования, собирания, синтеза этих вещей – у него, вообще, не складывается… вообще ничего не складывается. Акудович полагает, что я… Ну, предположим, что он считает меня талантливым человеком. И тогда он говорит: «Мацкевич гробит свой талант, он его закапывает в землю, потому что вместо того, чтобы писать умные книжки, он:

а). пишет хреновые книжки, полупублицистические, но уж точно ненаучные;

б). он даже и этих книжек не пишет, потому что постоянно возится с какими-то энжеошникми, с кем-то встречается и всякой фигней занимается».

Политики, которые берут мою книжку и говорят: «Блин, вроде и написал что-то умное, так нет бы партию создал, которая могла бы нас укрепить или хотя бы свое вшивое Агентство или мизерное Движение привел бы в качестве аргумента в нашу партию. И занимается фигней какой-то: вместо того, чтобы заниматься организационной работой, структуры строить, книжки пишет какие-то идиотские». И так вот – за что не возьмись. Поэтому – таки проблема.

Но я этот фрагмент говорю не для того, чтобы жаловаться на проблему, а говорю про то, что те, кто встраивается в тот прото- или микро-институт философии, который я пытаюсь создавать, те, кто читает мои тексты, а не только встраивается в институт философии и те, кто пытается каким-то образом разобраться с моей помощью, кто он такой – ничего из этого сделать не смогут и разобраться ни с чем не смогут, если не:

а). не смогут с помощью методологических средств развести это по разным топам;

б). не смогут собрать это все в один многослойный многопространственный текст.

На сем я ставлю точку в тексте, а в семинаре задаю ритуальный вопрос: вопросы, реплики, комментарии, возражения.

А.М. – Давно мучаюсь вопросом: откуда у Вас такая маечка?

В.М. – А! Структура работает.

А.М. – А можно мне такую же?

В.М. – Нельзя. Это уже неповторимо, это экземплифицированная штука.

А более умное ты можешь что-нибудь спросить, сказать, откомментировать?

А.М. – Нет.

В.М. – Ну и ладно. Еще – для ритуала – вопросы, реплики, замечания, возражения? Нет? На сем спасибо.

[1] http://www.shkp.ru/lib/archive/methodologies/2001/12