Введение в философию. Лекция 8. Пространство существования и циклы жизни идей

18.12.08

В.М. – Владимир Мацкевич

Т.В. – Татьяна Водолажская

А.Е. – Андрей Егоров

С.М. – Светлана Мацкевич

В.А. – Валентин Акудович

Ю.Г. – Юлия Галиновская

А.К. – Андрей Комаровский

А.Ш. – Анатолий Швецов

В.М. – Поскольку я не был на обсуждении прошлой лекции, то я, в общем, не очень хорошо представляю себе, что было обсуждено и к каким выводам пришли относительно материала и содержания прошлой лекции. Поэтому я еще раз напомню те существенные моменты этой лекции, которые мне понадобятся к сегодняшнему обсуждению. И попробую их зарисовать таким образом, чтобы от них отталкиваться и двигаться дальше.

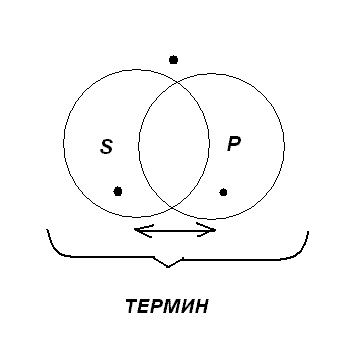

Первый момент – он касается разрыва между двумя суждениями, в которых содержание субъекта первого суждения каким-то образом расходится с содержанием предиката второго суждения, при всем притом, что термин, которым обозначается субъект в первом случае и предикат во втором случае – один и тот же (рис.1).

Рис.1.

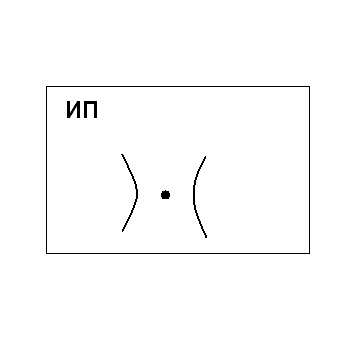

Соответственно, это несовпадение, разрыв, который возникает между этими вещами, и заставляет меня размещать идею в этом самом несовпадении. И тогда идея помещается либо в содержание субъекта одного суждения и предиката другого суждения, либо где-то вне них. При этом, если мы размещаем эту возникающую идею в идеальном плане, то и получается, что идея – это есть некая точка, не имеющая до поры до времени специального объема, и в этом смысле, и содержания; точка в идеальном плане, относительно которой мы можем производить некоторые действия, а именно: крепить каким-то образом то, что можно считать содержанием (рис.2).

Рис.2.

Вот эти два момента, характеризующие идею, из прошлой лекции мне важны в сегодняшней лекции.

Но прежде чем приступать к дальнейшему разворачиванию своих представлений, базирующихся на представлениях из прошлой лекции, я некоторым образом обозначу в повествовании, нарративе таком, ту проблематику, которая меня на самом деле волнует в этом всём. И которую я пытаюсь снять вот таким прорисовыванием пространства существования идей и циклов их жизни. Для этого мне придётся рассказать несколько простых житейских примеров и ситуаций.

В частности, наверное, впервые мня это торкнуло для своей собственной практики много лет назад, когда с помощью Фонда Сороса был организован такой семинар в виде микро-игры, в одном из частных ВУЗов города Витебска, темой которого была пропаганда или пиар частной собственности на землю. Замысел состоял в том, что мы должны были приехать в ВУЗ, встретиться со студентами, изучающими экономику, и разработать с ними некий набросок разных проектов, слоганов, формул для того, чтобы они могли, оперируя ими, убеждать людей в полезности и эффективности частной собственности на землю. Мы приезжаем и проводим такую однодневную учебную игру со студентами, в ней участвуют несколько преподавателей этого ВУЗа, в том числе преподающих экономику на этих специальностях. Всем семинар очень нравится, все набросали себе кучу всяких предложений по поводу агитации за частную собственность на землю. После окончания семинара нас все очень благодарят, и главный преподаватель экономики, доцент этого ВУЗа, подходит ко мне после этой игры и говорит: «Здорово это всё у вас получилось, классно вообще студенты поработали, глубоко всё это поняли. Но ведь есть одна такая неприятность во всём этом: частная собственность на землю – это плохо».

В таких ситуациях со мной происходит некоторое замыкание, меня начинает колбасить и дёргать. Поскольку всё уже закончилось, у меня просто, как говориться, «мову адняло» от этого высказывания. Если бы это произошло на самой игре, я бы конечно взвился до потолка, и разнёс бы эту халабуду вдребезги и пополам. А тут я впал в ступор и не знаю, что сказать. Смотрю на этого преподавателя и спрашиваю: а Вы что преподаёте?. Я, говорит, преподаю экономику студентам. Вот как интересно, говорю, Вы преподаёте экономику, и убеждены, что частная собственность на землю – это плохо, то есть рынок не допускается в эту сферу, и, соответственно, экономика тоже в этой сфере неприменима. Он говорит: «Ну, почему же – нормальная экономика, и мы её преподаём», и всё такое прочее. И я тогда начинаю думать о том, а что твориться в голове у этого человека, и почему занятие по пропаганде частной собственности на землю никак у него не состыкуется с предметом, который он преподаёт, с его собственными убеждениями и т.д. И я понимаю, что у этого человека нет идеи частной собственности на землю. У него есть набор каких-то знаний, каких-то понятий, и эти все понятия существуют сами по себе, примерно так, как они существуют в словарях и энциклопедиях. Вот открываете словарь, и он организован по алфавитному, например, принципу. И идёт на букву «А»: «Абеляр», например, «аберрация», что там ещё бывает – «ассигнация», и т.д. Как связана аберрация с ассигнацией? Или с Абеляром? Да никак они не связаны.

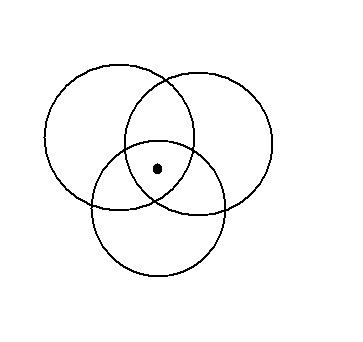

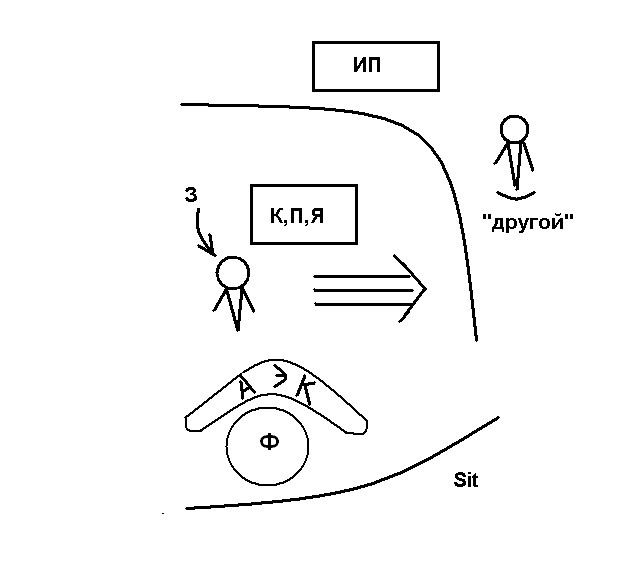

И вот у людей полным-полно всяких знаний, и они каким-то образом вот так систематизированы в их памяти. Наверное, они хранятся не по алфавиту, как в напечатанных словарях, а каким-то иным образом, и нет ничего, что связывало бы эти вещи между собой. И в этом смысле я попытался тогда представить себе идею как такую вещь, которая представляет собой некоторую точку в пространстве, в некоторых координатах, относительно которой можно размещать наполненные содержанием и имеющие объём понятия (рис.3). Например, понятие хозяйственной деятельности на земле, понятие сельского хозяйства, понятия, связанные с бухгалтерским учётом, трудоднями, заработной платой, прибавочной стоимостью, рентой, и всякими такими вещами, которые относительно земельной собственности, или владения землей, присутствуют, употребляются и т.д. И если этой точки, удерживающей всё это вместе, позволяющей определённым образом располагать в некотором пространстве относительно некоторых координат все эти знания, понятия и представления – если этой точки нет, всё это рассыпается.

Рис.3.

А в рассыпанном виде оно не приводит к какой-либо деятельности, и никак не позволяет двум как минимум людям договориться между собой и предпринять некие согласованные действия. Это как всякие абсурдистские поговорки бывают – «летели два крокодила, один зеленый, а другой – на север». И то, что на некоторый отрезок времени они летят вместе – это никак не означает, что у них есть нечто общее. Точно так же, как люди, едущие в троллейбусе, который движется по строго заданным проводам, не может отклониться ни вправо, ни влево, но при этом каждый человек, который едет, едет по своим делам, и никак не интересуется, куда едет его сосед по скамейке, на которой он сидит. Набор этих простейших вещей дальше заставляет меня думать о вещах более сложных.

Скажем, вчера я на «Методколлегиуме» выставил цитату из Владимира Фурса, из обсуждения на презентации книги про сферу публичности в Беларуси. И с Фурсом, и с другими участниками обсуждения у меня были не раз столкновения и расхождения, аналогичные тому, что я привёл про этого преподавателя и частную собственность в Витебске: когда люди говорят достаточно правильные слова – как эти слова Фурса про сферу публичного в Беларуси, делают правильные призывы – ну, например, надо заниматься в локальных каких-то местах созданием сферы публичного, потому что сфера публичности – она всегда локальна. После этого, когда я смотрю на их действия, на их поступки и поведение, я понимаю, что они руководствуются в своих поступках и действиях совсем не той идеей, которую они формулируют в своих высказываниях.

Для философов это вообще – ну, как философов, не в том смысле, в котором я разворачиваю представление о философах в этих своих лекциях, а тех людей, которые носят это гордое, или, не знаю уж, ругательное имя «философ» в нашей ситуации – для таких философов это вообще довольно распространённый тип поведения. В этом смысле я бы сказал так, когда я говорю, например: «Фурс – философ», и делаю второе высказывание: «Философ – это…», я могу сказать, что в данном случае в этих двух высказываниях содержание субъекта и предиката расходятся, и для того, чтобы разобраться с этим, мне необходима идея философа. Точно также как для того, чтобы нам договориться со студентами Витебского негосударственного ВУЗа, для того, чтобы нам договориться с Фурсом относительно активной ли философии, о чем написано в статье про утконоса, или вот в этих ситуациях про публичную сферу, нам нужна какая-то идея, относительно которой мы могли бы начинать привлекать аргументы, опровержения, доказательства и т.д. При этом я понимаю, что как только я сформулирую некоторое понятие, дам определение, например, что такое частная собственность, или публичная сфера, или «философ» –это определение, эта формулировка, эта дефиниция моментально будет всунута в энциклопедию. Даже если её запомнят, её положат, «покладут» в соответствующее место, в каком-то таком пространстве типа словаря, и никакого дальнейшего движения эта штука иметь не будет. Отсюда я вынужден констатировать, что моё представление об идеях очень сильно отличается от традиционного представления об идеях.

Я даже сейчас не буду перечислять традиционные представления об идеях, назову только два наиболее распространенных представления – они, так или иначе базируются или на платоновском идеализме, и в этом смысле характеризуются набором каких-то свойств, атрибутов, которые меня не устраивают в данном случае, либо же они базируются на английском сенсуализме и восходят к представлениям Локка об идеях, и потом на этих локковских идеях построен ряд специфических техник, которыми английские ученые, философы и вообще англосаксонское мышление пользуется до сих пор. Платоновским представлением мы тоже пользуемся, в частности, методологическая схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры – она рисуется поверх платоновской схемы, или базируется на этой платоновской схеме. Вообще платоновская схема удвоения мира на мир идей и мир реализаций этих идей, или копий идей, воплощаемых в вещах, феноменах реальности – очень продуктивная и хорошая схема, но для обучения философов, для постановки некоторой техники рассуждения. В этом смысле она представляет нечто вроде евклидовой геометрии для современной математики. Понятно, что пространство мира, в котором мы обретаемся, и в котором протекает наша деятельность, не описывается евклидовой геометрией. Геометрия этого мира какая-то иная. Но мы не можем учить детей сразу, скажем, римановской геометрии, геометрии Лобачевского и т.д. Мы вводим детей в мир пространства, в некоторую размерность мира посредством обучения их стройной, логичной, понятной и интуитивно оправданной евклидовой геометрии. Точно также, изучая философию, строя институт философии и воспитывая философов, мы прибегаем к рассмотрению некоторых исторических идей – например, платоновского удвоения мира – и изучая его, преподавая его, мы вводим людей в какое-то более сложное, более развитое современное представление. Точно также платоновское представление об идеях должно быть дополнено локковским, потому что без сенсуалистического локковского представления об идеях мы не сможем вводить целый ряд способов оперирования с идеями, которыми был озабочен в своё время ассоционизм, и который не по-аристотелевски, аналитически, а как-то через индуктивную логику, через синтез идей обучал людей более широкому способу рассуждения, размышления и т.д.

Но даже преподавая все эти вещи, мы понимаем, что мы только вводим некоторое представление о том, что нам важно – об идеях, тогда как сами идеи в этом понимании, которое я начал излагать на прошлой лекции, представляют собой очень сложный комплекс, причём комплекс деятельностный или мыследеятельностный, но отнюдь не онтологический. Поэтому онтологические, субстанциональные представления об идеях Платона и Локка нас мало устраивают, но в то же время из этих представлений мы можем заимствовать ряд техник, схем, и организовывать наши операции с интересующим и занимающим наше внимание предметом.

Итак, предмет, который до сих пор меня занимает в этой лекции – это та самая пресловутая идея, и первым делом я должен буду нарисовать некое пространство, в которое я помещаю эту точку. Но, рисуя это пространство, я буду рисовать ряд топов, и эти топы надо воспринимать сами по себе как самостоятельные пространства.

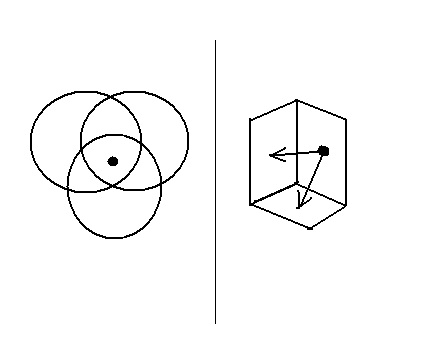

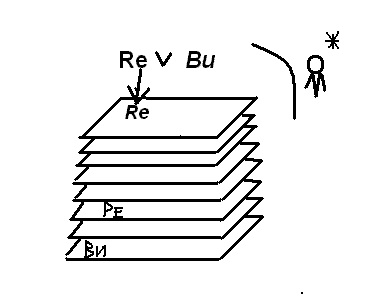

Грубо говоря, я буду рисовать восемь пространств, организованных с одной стороны как вот этих три пространства (рис.3), а с другой стороны, они могут быть организованы неким образом ортогонально относительно, друг друга. И тогда точка – это не есть то, что позволяет нам обозначить, «наколоть булавкой» некоторое место в системе координат, относительно которого крепить все эти пространства. Точка тогда представляет собой некую проекцию, которую мы можем разместить или спроектировать на все эти пространства. И то, и другое представление меня вполне устраивает (как представление по аналогии, по этому принципу), но главное, чтобы вы удерживали как минимум два этих представления о точке в пространстве, которую я буду называть идеей, для того, чтобы не сводить это к аналогии, чтобы аналогия не довлела над этими представлениями об идеях (рис.4).

Рис.4.

Итак, я рисую пространства. Здесь (рис.4) я нарисовал три, потому что больше просто не могу, это замусорит схему. Поэтому я их рисую иначе. Я рисую пространство феноменального (рис.5), относительно которого мы предполагаем, что идея может себя каким-то образом обнаруживать, она может быть дана нашему сознанию, и в этом смысле присутствовать феноменально. Но, чтобы там ни говорили про феноменальность разные философские школы, феноменальность – это то, к чему мы приходим вопреки очевидности. Это не есть непосредственно созерцаемая, данная нам в некоторых ощущениях, в опыте, реальность. Это реальность, которая реконструируется, к которой «восходится». Например, как в некоторых школах, в некоторых философиях, в некоторой технике это представляется как феноменологическая редукция. То есть мы должны докопаться до этой идеи, или до феномена, тогда как сам феномен скрыт от нас неким атрибутивно-эмпирическим комплексом (рис.5). То, что дано нам в опыте, в очевидностях разного рода – это не сама феноменальность, а некоторая такая штука, которую я здесь обозначаю таким сложным названием – атрибутивно-эмпирический комплекс. Это весь тот опыт, накопленный нами непосредственно в нашей личной жизни, или же опыт, который мы приобретаем через сопричастность в коммуникации с другими людьми, коллективный человеческий опыт, появляющийся в образовании.

Соответственно, вот это всё дано или присутствует относительно некого познающего или действующего начала, будь то субъект деятельности или субъект познания. Я по традиции пользуюсь «морковкой» для обозначения этого, хотя понимаю всё отличие этого места от позиции как таковой (рис.5).

Т.В. – А чем они отличаются?

В.М. – Именно тем, что я не задаю это как позицию, культурно-нормированную, и это нельзя понимать как акт деятельности. Она в данном случае обозначает одновременно и акт познания, и акт деятельности, и некоторые другие, может быть, отношения, которые не присутствуют и не учитываются в этих двух актах.

С.М. – А можно еще уточнить: что попадает в атрибутивно-эмпирический комплекс?

В.М. – Ну, скажем, я сейчас в преамбуле называл несколько идей. Например, идею частной собственности. Идею философа. Какие-то такие идеи. И когда мы начинаем говорить о частной собственности с другими людьми, то у них – из собственного опыта – всплывают некоторые вещи, ну, например: видел я того кулака, или куркуля, у которого земля была в частной собственности, он плохой человек.

С.М. – То есть это ассоциации какие-то?

В.М. – Это всё, что мы из опыта можем заимствовать. На чём базируется опыт? В общем, на двух вещах, как из сенсуализма: на чувственном познании с добавлением неких абстракций из образования, культуры, и выход через эти абстракции к чужому личному опыту. Я никогда не был в Америке, но по рассказам Швецова я точно знаю, что Америка существует, и в ней живут уроды, которые не то чтобы ходят как антиподы на головах, но, в общем, много чего не понимают. Это не дано мне было в ощущениях никогда, я это получил через коммуникацию с другими людьми, которые, по слухам, там, в этой Америке, были.

С.М. – То есть это какое-то знание?

В.М. – Нет, это опыт. Обобщенный некий опыт, со всякими атрибутами. Вот, например, Швецов рассказывает мне, что они все там в Америке носят одежду «унисекс». У меня нет знаний об унисексе, об американцах, у меня есть набор каких-то характеристик, атрибутов, акциденций по этому поводу и т.д. Есть комплекс этого всего. То же самое, когда мы на прошлой лекции говорили про город. Я отталкивался от этого, потому что мы непосредственно этим занимались в некоторой деятельности. Кто не знает, что такое город? У кого нет опыта проживания в городе? Даже ни одного самого захудалого деревенского жителя сегодня практически не найти, который не бывал бы в городе и не имел бы собственного опыта, или хотя вот этого эмпирического комплекса, заимствованного от других. Например, Агафья Лыкова, которая никогда не покидала своей заимки, и тем не менее, даже у неё можно обнаружить некий эмпирический комплекс про город. Она выложит вам кучу атрибутов города, апеллируя к которым она скажет, что никогда в город не поедет. При всём при том что феномен города – сам феномен – составляющий некоторую субстанцию идеи города – он, конечно же, не дан ни в каком опыте. Опыт, наоборот, закрывает, загораживает от нас этот феномен. Это то, что лежит между познающим или действующим субъектом и феноменальностью. Но когда мы обсуждаем эти вещи, мы должны учитывать то, что накопили в познании всех этих предметов другие философы, исследователи и т.д. И если такая пассивная, даже наверное пассивно-кибернетическая схема познания, заложенная в бихевиоризме, или сенсуализме, или в примитивно понимаемой демокритовской философии, предполагает, что мы только отражаем мир, что феноменальность, или эмпирика, некоторым образом делает отпечатки на нашем сознании, на табло сознания, и мы таким образом получаем следы, знаки эмпирической реальности, и тем самым формируем свое сознание, свой опыт. Эта идея или модель «tabula rasa» локковской гносеологии и эпистемологии. То уже континентальная, а не англосаксонская, гносеология с давних пор учитывает, или предполагает, что наше восприятие, наша сенсорика не являются пассивными отражателями или воспринимателями некой активной эмпирической реальности, а всякий раз мы активно всматриваемся в то, что потом становится нашим опытом, и всякий раз должны различать: что в нашем сознании – в концептах, понятиях, в языке, многих других вещах, которыми переполнено наше сознание – что в нём от эмпирической реальности, а что в нём от наших установок. И вот эта установка, или интенциональность, или детерминированность сознания – она привносит в наш опыт активное начало, и тем самым то, что мы получаем из окружающего мира, не есть отражение этого мира, а есть скорее контаминация нашей активности по отношению к миру и его обратной связи, реакции, рефлекса на наши действия. Отсюда: мы обязаны включать во все эти представления об идеях априорные установки или некую форму апперцепции, вместе с перцепцией. То есть вместе с отражением мы туда включаем то, что существовало и существует до того, как мы получаем информацию из отражения. И здесь, говоря об этом, мне вспоминается Вюрбургская школа и наименование, которое в Вюрбургской школе давалось этой апперцептивной части наполнения нашего сознания. Там существовало несколько наименований – от физиологов они заимствовали наименование «установка», и это наименование в советскую психологию, во всяком случае, вошло очень прочно, и существовала даже целая школа по этому поводу; другое название, которым оперировал Нарцисс Ах, было скорее философского происхождения, и он называл это детерминирующей тенденцией. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что детерминирующая тенденция – она сродни интенциональности, какой-то инсталлированности сознания относительно познавательной деятельности. Ну а мне более всего симпатична формулировка, или название этого явления, или этого пространства, которое дал Уатт, молодой деятель, идеи которого не получили особого развития, потому что он рано умер – он называл это просто задачей. Задача в терминологии Уатта – это примерно то, что другие называли установкой, детерминирующей тенденцией и ещё как-то. При этом задача мне нравится именно потому, что она не несёт на себе некоторой такой онтологизации, или натурализации.

Далее, помимо языка, выраженных в языковых или логических формах понятий, концептов, которыми наполнено сознание, мы обязаны учитывать то пространство, или ту форму, в которой мы можем размещать проекцию идеи, которая является собственно сообщением. Сообщения разной степени развёрнутости: от указания: «Это – плакат», до развёрнутой коммуникации в течение суток или дня, которую мы можем называть игрой, или вот этой лекции, которая посвящена всего одной идее – идее идеи. Но, тем не менее, сообщения разной степени сложности, организованности и т.д. – это ещё одно пространство, в котором размещаются, или на которое проецируются идеи (рис.5).

И всё вот это так или иначе предполагает зафиксированную по умолчанию, или такую специальную фигуру для удержания всего этого, смысла, комплекса – фигуру другого. С одной стороны, это может быть – почему я не рисую это в схеме коммуникации, в схеме мыследеятельности, а в таком более обобщённом виде – именно потому, что это может быть адресант, тот, кому адресовано сообщение, и в этом смысле партнёр по коммуникации, но это может быть и некая виртуальная фигура, с которой мы вступаем в заочный спор или относительно которой мы выделяем происхождение идеи, с кем мы сталкивались в первоначальном происхождении идеи, когда фиксировали разрыв и т.д. Тут главное просто вот эта фигура, относительно которой удерживается смысл всей этой идеи. И всё это само по себе погружено в некий общий контекст, или в некоторое общее пространство, которое можно фиксировать либо как ситуацию, либо как культурный контекст, либо как специфический контекст, задающий фигуру другого и т.д.

Рис. 5.

Таким образом, я нарисовал восемь значков, восемь топов, которые я пока считаю минимальным набором для обсуждения идеи, её содержания. Тогда идея становиться не некой вещью в себе, ноуменом платоновского мира, она не становится неким слепком, копией по теории отражения, восходящей к примитивно понимаемому сенсуализму, идея становится технической штукой, относительно которой собираются эти пространства, и каждое из этих пространств не должно оставаться пустым. Собственно, наполнение идеи, или привязка смысла, содержания, значения к идее, предполагает размещение во всех этих пространствах чего-нибудь. То есть первоначально мы их фиксируем как пустые пространства, на которые проецируется эта точка, а с другой стороны мы понимаем, что сама по себе идея существует тогда, когда она цепляет в каждом из этих пространств хоть некоторое содержание. Ну, и отсюда немного перескакивая…

Т.В. – Там непонятен один момент. С субъектом. Если во всех остальных я еще могу себе представить, что там есть какое-то содержание, разное содержание во всех пространствах, то субъект, по-моему, просто собирает эти пространства на себе. А какое там содержание отдельное может быть?

В.М. – Нет, дело не в собирании этого на субъекте. Я даже остерегаюсь это так называть, не могу сказать, поскольку я не профессиональный философ, то мне достаточно трудно пользоваться разного рода словами для того, чтобы это всё обозначать. Я пользуюсь словами, которые знаю. И на которые рассчитываю, что вы их тоже знаете. Я говорю об этом: это не есть позиция, но это не есть субъект в чистом виде. Эта фигура нужна, чтобы превратить онтологизированные пространства, которые я перечислил, в процессуально-деятельностные вещи.

Т.В. – Точно. Тогда получается не специальное пространство, в котором тоже есть какое-то содержание.

В.М. – Нет, это специальное пространство, в которое я должен помещать активность. Активность, превращающую безличную форму существительных или имен в глагольные формы. В действия.

А.Е. – А задача эту функцию не выполняет?

В.М. – Задача эту функцию не выполняет, потому что задача есть… Это мне она нравится по этому названию, но когда я описывал состояние этого пространства, я говорил, что она может трактоваться как детерминирующая тенденция, как установка и т.д. «Заточенность». Вот ещё есть такое жаргонное выражение, которое про то же самое утверждает. Что тот или иной человек, та или иная организация заточены на то-то. Но, так или иначе, все пространства обозначаются именами существительными. А субъект – это то, что позволяет все эти вещи из существительных переводить в глаголы.

Т.В. – Точно. Значит, это не отдельное пространство, это то, что позволяет.

В.М. – Отдельное. Там хранится активность. Это отдельное пространство, в котором мы размещаем… Как это сказать: для того чтобы начать действовать, надо иметь шило в заднице. Это мы все знаем. Для того, чтобы шило было в заднице, надо сначала задницу иметь, в которую оно будет воткнуто.

В.А. – А хто шыла ваткне? Само шыла не ваткнецца. Заецца, тут недзе і пачатак тых пытанняў, якія тут прагучалі. Ёсць задніца, нават калі ёсць шыла, а хто ўваткне? Вось і пытанне было: хто ўтыкае шыла ў задніцу?

В.М. – Мало того, что есть задница, есть на этой заднице точка, которую мы называем идеей, в которую это шило можно воткнуть.

С.М. – Это идея шила будет?

В.М. – Да, наверное, я тут что-то не додумал, но, тем не менее, я не тороплюсь. Конечно, я сейчас вообще не обсуждаю – вот в этом цикле лекций про философию – не обсуждаю фигуру, удерживающую в руках шило и все эти вещи. Я надеюсь, что хотя бы по умолчанию вы понимаете мою точку зрения на этот счёт, но я не считаю необходимым вытаскивать ответ на этот вопрос в современном философствовании. В этом смысле – басню эту знаете про Лапласа и Наполеона? Однажды Наполеон захотел познакомиться с современным ему естествознанием, когда он был ещё не императором, а консулом, и попросил, чтобы ему привели самого выдающегося ученого Франции, который рассказал бы ему, в чём состоит современное естествознание. Приводят к нему Лапласа. Ну, а Лаплас – он, известное дело, Лаплас, не зря существует даже специальный термин: «лапласовский механицизм» или «лапласовский детерминизм». Лаплас рассказал ему про устройство мира, который, будучи когда-то кем-то заведённым, а по умолчанию так даже и без этого всего, фурычит само собой, и Лаплас предъявил Наполеону идею природы как причины самоё себя. Наполеон это всё прослушал внимательно, а потом спрашивает: «А где же в вашей картине мира Бог?». На что Лаплас ему и говорит: «Я в этой гипотезе не нуждаюсь». Примерно таким же образом Ньютон, который был вообще человеком достаточно религиозным, и, в общем-то, всей физикой своей занимался именно для того, чтобы познать замысел Бога, или план Божий относительно устройства мира, в саму физику, и в свою натурфилософию Бога не вставлял. Точно также я предпочитаю заниматься философией: как дисциплиной формальной, как дисциплиной, которая позволяет строить определенные практики, в частности, скажем, практику идеации, порождения идей, и функционирования идей в институте философии. Поэтому вопросы относительно того, кто втыкает шило и в какую ягодицу, мне не очень интересны, мне интересно и важно другое – обозначить это как отдельное пространство, пространство, где имеется активность. Без этого пространства, без активности, даже спроецировав идею как точку во все остальные пространства, мы ничего не получаем. Если хочешь, я бы отождествил бы эту штуку с той самой индивидуальностью, или пометил бы её индивидуальностью, которая присутствовала в качестве содержания первых лекций.

С.М. – Как-то непонятно: почему активность, почему индивидуальность, почему не личность, не материал и т.д. Куча всяких, наверное, мешающих мне, ассоциативных… комплексов вот этих самых. Почему активность? Ты в это пространство что-то помещаешь всё равно.

В.М. – Тут я как бы немножко в тупике. Опять же басня, про то, как меня сын когда-то достал в четыре года. Трёхчасовая прогулка у меня с ним проходила в непрерывном говорении. Я не мог рта закрыть, потому что он задавал вопрос за вопросом, один вопрос тянул за собой другой и т.д., и т.д. Мне это время от времени надоедало, и я хотел из этих вопросов построить хоть какую-нибудь осмысленную цепь, построить хоть какой-то предмет. И тут мы уцепились за луну, которая была видна. Знаете, бывают такие утренние часы, когда на небе одновременно и луна, и солнце. Вот в это утро на небе было и то и другое, и, уцепившись за вопрос «А почему луна?» я начинаю разворачивать перед ним какую-то астрономическую картину мира. И только я увлёкся этой картиной мира, он меня спрашивает: «А почему бензин?». А бензин взят был из другой оперы, потому что проезжала машина, про которую я несколько минут назад рассказывал, как она ездит, как связаны колёса с мотором, и что мотор фурычит, потому что туда бензин заливается. И вдруг, только я разворачиваю астрономическую картину, меня останавливают вопросом «А почему бензин?». Естественно, я даю ему по шее и т.д. Такое желание у меня возникает, когда ты спрашиваешь про активность. А почему про все остальные пространства, которые я обозначил, кроме ещё необходимого идеального плана, ничего не спрашивается?

С.М. – Ну, потому что точно такие же вопросы.

В.М. – Ну так тогда давай ставить в более общей форме эти вопросы. Потому что: активность потому что активность. Я даже объяснил, почему активность, и вот здесь, если вы читали тезисы…

С.М. – Потому что задаёт действия и т.д…

В.М. – Переводит. Переводит в от-имённые глаголы. Вот здесь пространство задачи, а мне не нужна задача как таковая, мне нужно потом это перевести в озадачивание, например. Ну и так далее. Так вопрос в чём? А то я опять начинаю понимать, что здесь будет та же фигня, что и с вопросом частной собственности на землю в Витебском частном университете.

С.М. – Понимаешь, просто вся схема целиком – она воспринимается на каком-то формальном уровне. Но непонятно даже, зачем это делается действительно. Делается это через понимание того, как продуцируются идеи, что такое идеи – через раскрытие этого. Не знаю, мне как-то хочется углубления каждого этого пространства, не формально, а содержательно. Что там, как там и т.д.

В.М. – Ну и углубляй себе. Только зачем? Вот здесь и сейчас, на этом этапе обсуждения пространства существования и циклов жизни идей – зачем их углублять? Дмитрий Узнадзе приехал, нахватавшись идей про детерминирующую тенденцию и установку, в Тбилиси, создал кафедру, потом факультет психологии, потом впендюрил это всё в грузинскую гуманитаристику, в гуманитарную науку, и на протяжении нескольких десятков лет они занимались углублением, расширением, наполнением только одного из этих пространств. И что? Пусть занимаются. То же самое можно и про другую какую-то фигню сказать: например, Гуссерль, да что Гуссерль, ещё Абеляр, вводит категорию сознания. Потом люди начинают создавать институты, изучающие сознание, расширять сознание, сужать его, ещё какой-то фигнёй с ним заниматься и т.д. При всём при том, что происходит нерефлексивное действие, натурализация некой фигуры логической, которая нужна была Абеляру для того, чтобы поместить куда-то то, что никак не помещалось в два известных ему пространства. Он создаёт третье. Зачем углублять? Вот понимаешь, если мы начнём углублять, или топтаться по этим пространствам сейчас, мы потеряем сразу же нить, и уйдём, напрочь уйдём, по крайней мере, от той философии, которую я сейчас вам преподаю и рассказываю. Моя философия состоит в том, что ничего из того, что я рассказываю, не существует само по себе, вне отношений между разного рода пустыми, формальными пространствами, вещами и т.д. Где существуют идеи? Я говорю: Платон врёт, потому что он делает идеи натуральными, вещественными. Локк врёт, потому что он тоже делает – просто немного иначе – идеи натуральными и вещественными. А идеи не таковы. Идеи существуют только до тех пор, пока люди о них разговаривают, и, вдохновившись этим разговором, реализуют их в деятельности. Всё. И нигде в другом месте идеи не существуют, а как только мы начнём углублять…

То же самое с активностью. Нет никакой активности. Никакой активности нет и не бывает. Только разность потенциалов между субъектом в одном суждении и предикатом в другом суждении заставляет человека шевелиться. Или шило в заднице. Но тогда: шевеление, пока оно длиться – оно есть. Движение – есть ли движение или нет движения? Вот эта штука (фломастер) – вот она упала. Пока она падала, было движение, а где движение, пока она не падает? Ну и так далее.

И вот эта чрезмерная натурализация – потом она выражается в самых разных формах: онтологизация, предметизация, и т.д. – порождает иллюзию того, что в этом мире существуют помимо стульев, на которых сидят, стулья, которые «реально существуют». А стулья существуют только постольку, поскольку на них сидят. Никаких стульев вне сидения не бывает. И многое другое.

Но это было отступление. Вот в этих тезисах, вы, наверное, видели удвоение перечня из восьми пунктов. И это удвоение вызвано как раз вот этой интерпретацией, трактовкой, которая по отношению к идее, к идее идеи, и особенно к смыслу и пониманию той философии, которую я разворачиваю и излагаю, очень важна. То есть, перечислив, поименовав, указав пальцем на те восемь пространств, которые я представляю себе как минимальные для существования идеи, после этого я должен перевести их в процессуальное действие, которое не есть эти пространства уже сами по себе. Но они так или иначе что-то в эти пространства кладут. Феноменальность, или феномен, никогда не существует без указания на феномен. Поэтому когда мы говорим о пространстве феноменального, мы говорим, что идея есть форма указания на феномен. Точно также, когда мы говорим про атрибутивно-эмпирический комплекс – это есть актуализация опыта, вместе со всякого рода атрибутами, акциденциями этого феномена, на который мы указали. Или даже безотносительно к феномену, но, по крайней мере, приходится говорить об актуализации опыта. И вне актуализации сам по себе опыт превращается в эту натуралистическую, кибернетическую схему познания, про которую всем студентам врёт ленинская теория отражения. Соответственно, мы можем рассматривать в таком залоге некоторое развёрнутое суждение, можем подвергать его соответствующему анализу, грамматическому разбору, логическому анализу и т.д., а необходимо чтобы это было… разворачивание этого самого суждения, и, опять же, указание, определение указывающего термина и разворачивание его.

Далее, после того, как мы обозначили пространства культуры, понятий, языковых конструкций и т.д. – необходима просто апелляция к этим вещам. Соответственно, задача переводится в озадачивание, или установка – она и читается как от-имённый глагол, или, наверное, наоборот, как отглагольное существительное. То есть установка как… установка для охлаждения воды или очистки воды – это одно дело. Тогда можно показать на это и сказать, что это вещь. И установка как действие.

Д.Г. – Инсталляция.

В.М. – С инсталляцией та же самая фигня. Современное искусство переполнено разного рода инсталляциями. Ну и инсталляция как установка – то есть как действие. Точно так же, как размещение точки или идеи в идеальном плане, оно требует отсылки к этому самому идеальному плану, потому что вне отсылки к нему идеальный план как бы и не существует. Точно так же и «Другой» – нельзя говорить со стенкой, нельзя говорить с портретом или зеркалом, необходим некий посыл, рефлексивное удержание или какие-то другие действия. Ну, и, соответственно, последний пункт – ситуация, контексты и т.д. – необходимо самоопределение и привязка к этому контексту. Ну, вот такие вещи.

После чего, обозначив таким образом пространства существования идей, я могу переходить к циклу жизни идеи. А цикл жизни идей меня волнует и занимает применительно к институту философии. Помните, я уже говорил, и кто-то там возмущался в обсуждении прошлой лекции – не в прошлый четверг, а когда я её ещё проговаривал. Возмущение состояло в том, что я там предложил метафору, что возникающая идея начинает двигаться по институту философии примерно как откушенное яблоко по пищеводу, по пищеварительному тракту, и там с ним что-то происходит. Именно на этой метафоре, или на этой аналогии я и продолжу. Если вы вспомните схему института философии, которую я рисовал на одной из лекций где-то в начале – четвёртая она, по-моему, была – я говорил, что идея должна каким-то образом двигать, порождать какие-то процессы в этом самом институте философии. Возникает она на разрыве, участниками которого являются практик и философ, и потом она каким-то образом гуляет по институту философии, на каждом шаге, или в каждом конкретном действии меняя то или иное содержание, осуществляя превращение каких-то вещей в другие вещи – знаний, понятий, представлений, установок, способов и образов действия и т.д. И вот самое первое, что можно сказать про цикл жизни идей – это выстраивание этих отглагольных существительных, или наоборот, от-имённых глаголов, в некоторую последовательность и порядок. И тогда мы можем сказать, что эти восемь пространств, в которые проецируется точка, мы не можем задействовать или что-то в них делать одновременно. Фокус состоит в том, что здесь срабатывает такая сложная заморочка, которую когда-то Веккер Олег Маркович называл симультонированием субцессивного ряда.

Понимаете, какая штука. Вот я говорю: «идея», или: «философ». Когда мы начинаем это прописывать, то, что я сказал, само по себе слово, которое попало в это сообщение… Вот в этом русском написании слово «Идея» включает в себя четыре буквы, как минимум, я уж не знаю, сколько там звуков, лингвисты, филологи знают, сколько звуков помещается в эту штуку, но по крайней мере, когда мы читаем этот текст, в котором помещено это слово, мы читаем его не вот так вот (рис.6), по буквам, как это делают дети, а мы читаем его целиком.

Рис.6

Точно также, когда мы слышим его в устной речи, мы его слышим целиком и воспринимаем его целиком, а не по буквам. Знаете, как анекдот про Брежнева: «И де я нахожусь?». Если мы начинаем это по буквам употреблять, обессмысливаются многие вещи. Но: произносим-то мы всё равно звук за звуком. Но слышим целостно. И вот этот вот субцессивный ряд, последовательность звукосочетаний, оформляется, и мы воспринимаем это некоторым образом целиком. Так вот, точно также с идеей. Идея целостна в этой своей проекции на восемь пространств, и любое смещение точки в любом из пространств приводит к изменениям во всех остальных пространствах. Но смещаем всякий раз, или осуществляем мы действия вот этим субцессивным образом, дискретные действия. Мы не можем сделать действия одноразовые. Если бы могли – у нас была бы другая ситуация. Как пример обратной ситуации – это музыка со специальными техническими приспособлениями. Техническое приспособление – например, рояль. Чего нельзя сделать, например, голосом или другими какими-то вещами, но можно сделать на гитаре, на рояле, когда звук издаётся каким-то отдельным приспособлением – что на рояле, что на гитаре – струной. Но вы можете задействовать каждое из приспособлений с помощью определенных механизмов одновременно. На гитаре вы можете зажать несколько струн в разных местах и одним ударом, с каким-то почти неуловимым промежутком времени, заставить их звучать все одновременно. Во всяком случае, длительность колебания этих струн гораздо больше, чем разница между тем мигом, который проходит палец, или медиатор по этим струнам, который «включает» их. Точно так же приспособления рояльные –эти молоточки, которые бьют по струнам – при одновременном нажатии клавиш задействуют сразу несколько звуков, и мы получаем аккорд. И там уже надо проделывать обратную процедуру: когда мы слышим аккорд, люди с хорошим музыкальным слухом могут вычленить структуру этого аккорда. И могут повторить потом. Мне, например, надо нарисовать на клавишах значки для пальцев, чтобы я воспроизвёл аккорд, а человек с нормальным слухом, слыша звук рояля, придёт и сделает то же самое. Он знает куда нажимать, но именно потому, что он произвёл обратную процедуру, то есть он симультанную структуру аккорда субциссировал.

И вот эта штука с идеей – она предполагает эти две разные вещи. Итак, идея, возникающая как некое озарение, побуждающее к продолжению спора, опровержению, какому-то действию в коммуникации, в первоначальном виде представляет собой некую точку, которая озаряет все эти восемь пространств, но когда мы начинаем её разбирать, анализировать и работать, то мы всякий раз работаем с каким-то одним пространством. Их на самом деле – пространств – может быть двадцать пять, четыреста сорок восемь или ещё сколько-нибудь. Они выделяются нами именно потому, что мы можем превратить некоторые вещи из «названных», с указанием на феномен, мы можем потом превратить их в действие, превратить их в процесс.

То есть, до того, как появилось учение об установке, детерминирующей тенденции или о задаче, о которой я говорил и которая в тезисах обозначена пятым пунктом, доминировала модель Локка, ну или вот эта примитивная теория отражения. То есть: активный внешний мир подаёт некие сигналы, которые воспринимаются нашим восприятием, сознанием, мозгом, чем хотите, психикой и оставляют на нём следы. И так формируется опыт. Эта модель очень устраивала Локка, например, и Кондильяка, скажем, и до тех пор, пока Дидро не начинает спорить с Кондильяком по поводу модели «tabula rasa», говоря о том, что «tabula rasa» представляет собой не чистую доску, грифельную, а представляет собой нечто вроде куска мрамора, уже с нанесёнными заранее прожилками. И в этом смысле она никогда не бывает чистой. Дидро это чисто философски обсуждал, споря с сенсуализмом Кондильяка, и понадобилось более ста лет, прежде чем сначала Мюллер, а потом вюрбуржцы стали обсуждать эту самую установку. Теперь, если бы мы начали разговаривать с Локком про его сенсуалистическую модель, мы бы могли указать пальцем на феномен установки, и на целый эмпирический комплекс этих вещей. Ну, как там психологи фиксируют феномены установки: они например, берут два шара, сделанных из одного материала, одного веса, но разного объёма (так бывает?), и предлагают человеку либо одной рукой определить вес этих шаров, либо в две руки кладут. И выясняется, что почти со 100%-ной вероятностью меньший шар кажется людям тяжелее (не наоборот?). Та же самая фигня с видимой окружностью луны. Луна не меняет свою окружность, двигаясь по своей траектории на небосклоне. Но, будучи низко над горизонтом, на фоне сооружений, деревьев, гор и т.д., которые близки к этому горизонту, она нами воспринимается как что-то большое. Далёкое и большое. Будучи помещена на фоне звёзд или высоко над горизонтом, она уже не связывается, не соотноситься в нашем восприятии с объектами, которые нам даны в эмпирическом опыте, она воспринимается как объект маленького диаметра. На самом деле её реальный диаметр и в том, и в ином склонении один и тот же. Поэтому установка – она определяется эмпирически. Ели бы Локку можно было бы указать на эти вещи, он сам отказался бы от своей сенсуалистической модели «tabula rasa». Но поскольку на тот момент никто такого указания не делал, соответственно, он свою модель, свой образец с пеной у рта отстаивал, ссылаясь на другого рода эмпирические комплексы и другого рода феномены. Поэтому, когда мы осуществляем запуск, или сначала, наверное, порождаем идею, когда она родилась в мгновенном озарении при рефлексивном схватывании несовпадения субъекта и предиката суждений или при обнаружении нарушения закона тождества – после этого идея высказывается в некотором суждении.

Наверное, когда мы определяем цикл жизни идей, или порядок их прохождения по пищеводу (если вы помните ту аналогию как аналогию), то, наверное, небезразлично, из какого пространства мы начинаем работу с этими идеями, заботу об их продвижении. Но для чистоты рассуждения я бы предложил сделать абсолютно равными все эти пространства, иначе некоторое неравенство их между собой, или, скажем, некоторая предпочтительность порядка их прохождения – это прямой путь к натурализации. То есть мы тогда сразу помечаем эти пространства, как более предпочтительные или менее предпочтительные, и на этом основании мы сразу выстраиваем их предзаданный порядок вместо того, чтобы обсуждать это как конструктор, который можно складывать. И в этом смысле мы должны быть свободны по отношению к порядку прохождения этих пространств.

Этот принцип – он более общий и более универсальный, чем только применительно к этому обсуждению цикла жизни идей, но здесь он принципиально важен. Это всё равно, как если бы взять не все восемь пространств, которые я здесь обсуждаю, а всего лишь два из них, на этой известной лингвистической басне. Человек овладевает языком, или язык овладевает человеком? И что более реально существует: язык или человек? Понятно, что речь-язык, вот эта вот штука, – она без человека не бывает. На хрена там человек? – Он источник производства звуковых колебаний для бытования языка. Но язык: как он соотносится с человеком? Хрен его знает, тем более что когда мы произносим некоторые суждения, мы очень часто должны руководствоваться этим рефлексивным принципом: язык умнее человека. И именно благодаря тому, что язык умнее человека, в рефлексии мы можем обнаруживать несовпадение субъектов и предикатов суждений. Если бы это было не так, не язык бы овладевал нами, а мы бы овладевали языком, и мы бы владели языком, мы бы произносили только правильные суждения. Правильные – а значит, пустые и бессмысленные. Скажем, генератор случайных чисел может приводить к продуцированию самых разных суждений на компьютере. Но если туда встроена программа, например, как в Windows, или Word, в которые встроены разные справочные программы… Знаете, в Wordах раньше, когда их только осваивали, были такие специальные программки, в которых выскакивали то ли собачка, то ли котик, то ли астролог, и давал всякие умные подсказки. Их можно было спросить чего-нибудь и они вели себя по-разному: например, если вы котика выпускаете, то когда допускаете ошибку в правописании, и словарь Wordовский начинает протестовать, выскакивает котёнок, который начинает царапаться и т.д. Но все эти действия, которые выскакивают в Wordе или других справочных программах – они заранее предписаны и предзаданы. Так вот если бы человек владел языком – он бы точно так же выдавал бы только те реакции, которые считаются правильными. Чего не понимают всякие адепты борьбы за чистоту языка. И люди всегда будут говорить трасянками разного рода, а не кодифицированными и записанными в разного рода словарях языками. И в этом смысле никогда не существует чистого русского языка и т.д. Но это, опять же, не означает, что не надо стремиться к кодификации, потому что попустительство и безобразие в этом смысле приводит к тому, что у нас существует наряду с наркомаўкай и тарашкевіцай ещё и вінцукоўка, булгакаўка, и всякого такого рода вещи. Но самое главное, что при таком попустительстве на беларусском языке нельзя мыслить. К сожалению, на данный момент времени это так, и поэтому, если мы не озаботимся некоторой специальной кодификацией, и не пройдёт период грамматической гражданской войны в обществе, мы не сможем построить преемственность языковую, и тогда всякий раз дурацкое выражение Скорины про то, что Библия у него «руска», будет приводить к тому, что для нас это будет чужая вещь, а какие-то сволочи будут её себе присваивать. В этом смысле должна быть длительная преемственность каких-то вещей.

Но я отвлёкся на эти штуки, говоря о том, что мы не должны отдавать предпочтения ни одному из этих пространств. Хотя, наверное, в актуальности, всё происходит оттого, что мы отталкиваемся от сообщения. От произнесения вслух или написания некоторой идеи. А дальше всё это начинает разворачиваться. И мы дальше восстанавливаем: ага, а на какой феномен указывает эта идея? А какой актуализируется атрибутивно-эмпирический комплекс на это всё? А кто это сказал, в какой ситуации и т.д. И мы начинаем это всё разворачивать и встраивать, но: так мы рефлексивно обустраиваем идею. Наблюдая, как она – в зависимости от того, как разворачивается диалог, дискуссия – как она как точка, как солнечный зайчик, оббегает все эти пространства, которые мы способны вычленить, и какие траектории этот зайчик на всех этих вещах оставляет. Что он там освещает для нас. Соответственно, получив это рефлексивное представление, дальше мы должны озаботиться следующим: а как теперь нам вести себя в смысле заботы об институте философии и о том, чтобы в этом институте функционировало мышление, чтобы оно там было? И вот тогда из этого мы начинаем строить некую программу. Программу, которую мы строим вот из этих отглагольных существительных. Мы должны непременно в свою программу циркулирования идей включать: указание на феномен, актуализацию опыта, ряд развёрнутых суждений, апелляцию к культуре и т.д. Потому что без этого всего, если вы ограничитесь каким-нибудь одним пространством, ну, или не одним, а комплексом пространств, причем обычно эти комплексы, они тоже предзаданы: на одних из этих пространств ставятся значки реальности, а другие признаются нереальными. То есть если мы возьмём восемь этих пространств или плоскостей (рис. 7), то из рефлексивного пространства по отношению к ним мы берём значки – реальности и виртуальности, и ставим на те или иные пространства.

Рис.7

И обычно, скажем так, философии выделяются относительно идей по тому набору пространств, которые та или иная философия или философская школа объявляет реальными. Когда значок реальности проецируется сюда и говориться: «реально». Ну, например: реально вот это эмпирически-феноменальное пространство. А всё остальное, например, не реально, а идеально. И так мы получаем в итоге некий материализм. В этом смысле – знаете, анекдот такой есть: безалкогольное пиво – это прямой путь к резиновой женщине – также и здесь: неравенство тех или иных пространств или выделение комплекса пространств, на которых мы ставим значок «это – реально», а всё остальное – типа виртуально, это путь к такому материализму, механицизму, или к каким-то таким примитивным философиям.

А.Е. – К другому «изму».

В.М. – Ну, к какому-нибудь «изму». И таких «измов» существует целый набор. Ну, про материализм я сказал. Что считает реальным материализм? Вот этот комплекс (атрибутивно-эмпирический) плюс ещё человека – дитя природы, относя его туда же. Всё остальное, особенно идеальный план, табло сознания, признаются нереальным. В других вещах – наоборот, так появляются либо идеализм, либо субъективный идеализм, либо ещё какие-нибудь такие вещи. Но и при прохождении, при выстраивании всех пространств, которые мы можем фиксировать и заметить, в определённом порядке, тоже появляется некий подход. И подходы тоже могут быть своеобразными, могут быть и такие, которые так или иначе учитывают больше чем два-три пространства. Но, тем не менее, если мы отталкиваемся в производстве идей от инсайта, озарения, или фиксации апперцепции, и начинаем это всё раскручивать, то мы так или иначе получаем одну из разновидностей психологизма. Скажем, психологизм абеляровский, гуссерлевский, фрейдовский – какой-нибудь, тем не менее мы из этого получим. Но мы можем получить и другой какой-то подход, даже из тех, которых реально не существует. Ну, скажем, филологизм, или лингвистицизм, если мы начинаем отталкиваться от первичности языка, искать там какие-то такие формы. При всём при том, что он как бы не существует – вот такой подход в развёрнутом виде – но, тем не менее, постмодернизм очень близок к этому, и будучи наследником структурализма, постмодернизм грешит вот этой самой «языковостью».

Т.В. – А деятельностный подход – это который с активностью связан?

В.М. – В общем, нет. С активностью скорее связаны подходы типа прагматизма, активизма и т.д. Деятельностный подход немного сложнее. Здесь тоже приходится об этом сказать, и вот смотрите, какая фигня: выделяя восемь этих пространств, я отличаюсь от Локка, который, наверное, мог бы говорить о многих из этих вещей, даже в сочетании он наверное понял бы – не смотря на то, что он жил до Канта, он наверное, понял бы отличие эмпирического комплекса от собственно феноменальности, если бы ему про это рассказать. Но он не учитывал вот этого задачного момента. Просто потому, что в его философствование это не попадало. Так вот, я уже оговаривал, что этих пространств я выделил восемь, а их может быть четыреста сорок восемь. И, соответственно, такого рода выделение – оно ограничивает на сегодняшний день деятельностный подход. Возможно, я просто не знаю на сегодняшний день такого подхода, который удерживал бы большее количество пространств, причём не называл бы, а именно удерживал. И я не знаю другого подхода, который позволял бы работать с очень старым, древним инструментом, изобретённым ещё Аристотелем – топикой, чтобы вообще многопространственные и многоплоскостные схемы удерживать. И тогда мы говорим, что деятельностный подход в сочетании с формализмом, или формальным подходом – формализмом в этом смысле, как тем, что противостоит любого рода онтологизации, натурализации – он даёт некоторую современную философию в том исполнении, которое я вам предъявляю.

При этом я могу только рефлектировать, что это точно такой же подход, как и другие, и он точно также характеризуется некоторым набором возможностей, которые открываются и что-то ему позволяют делать, и точно также он, наверное, ограничивается такими вещами, которые ему чего-то не позволяют. Но именно эта фиксация – что он чего-то не позволяет – является для меня самым ценным, потому что именно она ведёт меня к радикальному сомнению и к той границе между знанием и незнанием, которая является целью любого философствующего философа. Вот такую длинную тираду произнеся, я, собственно, сформулировал про это.

Но, так или иначе, подходы мы можем фиксировать и выделять на этих вот вещах. Но, опять же, подходы подходами, и все подходы в этом смысле хороши или плохи, но хороши они – если хороши – только одним: что они позволяют простроить организационно-деятельностную схему движения по этим пространствам, и простроить движение идеи в институте философии с тем, чтобы мы пришли к обогащению культуры, к приращению знания, к приращению смыслов и т.д. Вне этого ничего из этого не работает. Помните прошлогодний семинарский сезон, когда мы обсуждали игру? И все эти процедуры, которые мы изобретали – с обнулением и всякими такими вещами. Почему нельзя было пойти по тем простым путям – не смотря на то, что ходы, по которым мы ходили, тоже не так уж сложны – но нельзя было пойти по тем путям, которые предлагали некоторые из участников семинара. Ну, например, определить игру. Мы должны были воздерживаться от целого ряда таких вещей именно с тем, чтобы не законопатить, не запихнуть игру в какое-то одно пространство и тем самым лишить игру статуса идеи. Идеи, которая может двигать семинаром, нами, и выводить куда-то. То есть, точно так же, как мы должны сказать, что выражение «Человек овладевает языком» и противоречащее ему выражение «Язык овладевает человеком» мы должны понимать в соответствующем контексте их взаимного опровержения, с тем, чтобы не преувеличивать значение человека и не преуменьшать значение языка. И наоборот. Точно также и с этими вещами. Вот есть известное ленинское выражение: «Идеи только тогда чего-нибудь стоят, если они овладевают массами». Эту дурь все выучили и начинают к ней апеллировать время от времени, забывая про то, что для того, чтобы идея хоть чем-нибудь овладела, она должна быть живой. Ни одно знание само по себе ничем овладеть не может. Его можно впендюрить, его можно выучить наизусть, понятия определить, и обязательно найдётся человек, который скажет: «я всё понимаю в физике, не могу только понять, как вот такой вот ток по прямым проводам течёт». Или: «как здорово вы расписали нам частную собственность на землю, но это же плохо» – говорит доктор экономических наук. То есть знание не является тем, что овладевает. В большинстве случаев мы имеем дело с субстанциями, по отношению к которым активность человека в любом случае доминирует. И превращение чего-нибудь в определение, дефиницию, понятие, даже концепцию, широкую и развёрнутую, не приводит к тому, чтобы эта штука чем-то овладевала. А вот идея, в данном случае, пока она жива, пока продолжается цикл её жизни – она на что-то способна в этом плане. Но: не массами. Вот это точно: идея никогда не может овладеть массами, она может циркулировать и задавать функционирование только института философии, или института мышления. Только там идеи живут, и там же они умирают, или исчерпываются. И если мы заинтересованы в том, чтобы они жили, то мы одновременно понимаем, что это чревато повышенной активностью – и тогда материал, который помещается в это пространство, будучи охвачен этими идеями… (как это – шило в заднице в одном экземпляре, а йоги ложатся на такие досточки с гвоздиками, и если эти досточки распилить, мы получим много-много шил, и вместо одного йога который лежит со своей дурацкой идеей, мы получим много шил, воткнутых в соответствующее количество задов – мы получим массовое движение). Но смысл в чём – пока идея не запихнута в гробик дефиниций, она на что-то способна, она способна чем-то двигать. Если мы её умертвляем таким образом, то соответственно, она и не двигается. Но построение вот этого порядка, этой программы жизни идей – это особая задача претендующих на лидерство в философских школах или в этих самых институтах. И, собственно, то, что представляет собой предмет заботы в рамках философской школы.

Ну, и в конце своих тезисов я ругнулся в адрес – ну, наверное, не только психологистов, но и многих других людей, которые сильно связывают существование идей с актом озарения, а потом начинают связывать длительные процессы творчества или творения с этим актом озарения. И поэтому я и эпиграф такой присобачил из японской поэзии – не помню просто наизусть, присобачил поэтому уже в конце. «Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине. И всё».

И в этом смысле интеллектуальные собрания, семинары, диспуты и т.д. – они в общем-то являются ловушкой для идей, в них идеи появляются. Если приходят туда подготовленные люди, с навыками рефлексии, то так или иначе эти разрывы они фиксируют, разрывы между содержанием субъекта одного высказывания и предикатом другого высказывания, притом, что они называются одинаковым термином. Фиксируя это, участники дискуссии… с ними происходит инсайт, некое озарение, на них снисходят идеи. Эти идеи они даже там обратно вбрасывают в коммуникацию, назад. Ну а дальше –идея как искра, как всплеск в тишине – если она не попадает, не обустраивается по этим пространствам, с соответствующими действиями – она и остаётся как последствия всплеска. Что остаётся от сказки потом, после того, как её рассказали? Что остаётся от хлопка? А что есть хлопок одной ладонью? И .т.д.

И, в общем-то, разного рода устные дискуссии, и разного рода уединённое чтение умных книжек – это есть способ канализации, сливания таких идей, имеющих очень маленький цикл жизни. И в этом смысле идея представляет собой нечто вроде химических элементов с очень коротким временем полураспада. Именно поэтому в длительно существующих планетах или материальных сгустках не встречается целого ряда элементов, предсказанных периодическим законом Менделеева. Они могут появляться на доли секунды в ядре звёзд и т.д., или могут быть получены искусственно, если мы знаем, чего мы ищем, ну и когда мы получаем их искусственно – наша задача продлить некоторым образом их существование для того, чтобы они что-то произвели, что-то сделали. Ну, и, соответственно, там эти все обогатительные технологии искусственные и т.д.

То есть, мы имеем семинар, философский диспут, конференцию, ещё какую-нибудь фигню – место, где точно порождаются идеи. И недостатка в таких порождающих механизмах нет – была бы рефлексия, а идей как грязи. Фокус в другом – в том, чтобы продлить жизнь идеи и запустить её в этот функционирующий институт. Вот это собственно, было предметом моей заботы и предметом прописывания всей этой штуки. На этом я закончил.

Вопросы, реплики, комментарии.

В.А. – Гэты вершык, пра які ты гаварыў – гэта самае знакамітае хокку Басё.

В.М. – Басё? Ну я так и думал, только сомневался. А першы радок – правильно?

В.А. – Я дакладна ня ведаю, я лепш ведаю ў перакладах Разанава. Но гэта так. Што я хацеў запытацца: вось гэтая твая схема, асабліва левая, яна датычна менавіта інстытута філасофіі? Ці ўвогуле?

В.М. – Яна датычная майго ўяўлення пра ідэі, яна датычная аднаго з галоўных кампанентаў той філасофіі, якую я выкладаю.

В.А. – Пачакай, я не надта так сфармуляваў. Пранамсі, як я зразумеў, мысленне ўсё ж такі адбываецца ў тым, што ты называеш інстітут філасофіі?

В.М. – Ну, у сацыяльным плане – так.

В.А. – І ў прынцыпе, усе структурные моманты – яны ідуць з інстітута філасофіі, так? Ці ты пераводзіш яго і на грамадства ўвогуле, ці на яго частку?

В.М. – Нет, я не переношу это на грамадства, и вот почему я этого не делаю. Я тут немного отклонюсь: есть особая разновидность института философии – это методологические сообщество. Методологи, которые культивируют всю ту фигню, про которую я рассказываю вам в этих лекциях. И культивируют они это с некоторыми нюансами и приспособлениями – я в каком-то более общем виде рассказываю, а вот в методологическом сообществе – там есть ещё свои специальные причиндалы. Ну, например, идеальный план методологи редуцируют до доски. И доска является таким натурализованным представителем идеального плана, когда методологи начинают вести коммуникацию – сами с собой или с кем-то другим. Ну, а дальше, методологи крайне радикально настаивают на том, что мышление, про которое они знают и понимают, осуществляется на доске. Поэтому, например, когда методолог – Мацкевич, например – приходит в Коллегиум и обнаруживает, что ещё в прошлом году там стояла доска, и я помню, что на этой доске, когда каждый новый год я прихожу читать лекцию в Коллегиум, я нахожу на этой доске свои пиктограммы, которые я там рисовал в прошлом году, потому что никто, кроме меня, доской не пользуется. И это был очень характерный момент с доской в Коллегиуме. Я в этом году прихожу – доска исчезла. Вообще, как класс. Нет там больше флип-чарта и доски.

Я для чего басню эту рассказываю? И методологи очень радикально говорят: мышление возможно только на доске. На что все остальные люди возмущаются: а как это, а если мы доской не пользуемся? Некоторые методологи, которые дрейфят, начинают объяснять этим людям: ну ребята, вы же конструкторы, например, вы пользуетесь кульманом, а кульман — это ваша доска. А вы программисты и вы пользуетесь компьютером или еще там… Враньё всё это. Радикальность тезиса хороша тем, что он радикален. Без доски не бывает мышления, и поэтому последовательные методологи говорят спрашивающим: «а что, мы не мыслим?» – «да, не мыслите, если у вас нет доски, то не мыслите». «А как же, мы тогда сделаем доску». «Ээээ, – говорят методологи, – доска – это такое очень сложное методологическое изобретение, на которое у методологов и копирайт и в общем все права собственности». На что народ возмущается: «вы что вообще отказываете нам в способности мыслить?» Мы говорим: «нет, но мы можем дать вам доску в аренду».

И тогда на хрена простым людям, не мыслящим иметь дело с методологами? Именно для этого, чтобы позаимствовать у методологов хотя бы на время доску, поупражняться и помыслить. А потом вернуться и либо остаться методологизированными и время от времени апеллировать к доске, либо помыслив, вернуться к деятельности, и обогащенными, усовершенствованными, заниматься этой самой деятельностью. Я понятно рассказываю?

Так вот сейчас, отвечая конкретно на твой вопрос. Я подозреваю, что помимо философов, в которые я и методологов, естественно, включаю, ещё некоторые люди способны к мышлению в каких-то других институтах. Но я про это ничего не знаю. И говорю, что только тогда другие институты мыслят, когда они входят в некий коннект с институтом философии. Мышление — это то, что культивируется

В. А. – Значыць гэта ўсе, што ты маляваў, тычыцца інстытута філасофіі?

В. М. – Да.

В. А. – Добра, дзякуй.

В. М. – Поэтому я говорю: нация, не имеющая философии, обречена…

В. А. – Інстытута філасофіі?

В. М. – Ну соответственно и того, что культивируется

В. А. – Гэта дзве розныя рэчы.

В. М. –А что культивируется в институте философии? Философия. Вы можете назвать одну из камер в этой дурацкой, как ее эту самую, под названием НАН РБ институтом философии, но от этого институт философии не возникнет. И поэтому, я говорю, что …

В. А. – Цяпер я зразумеў, што ты маеш на ўвазе пад інстытутам філасофіі.

В. М. – Да.

В. А. – Уладзімір, я мушу ісці.

В. М. – Но институты, Валентин, к сожалению, вырождаются. Есть нации, у которых был институт философии, но выродился. Ну, у греков же современных нету.

В. А. – А шмат у каго і не зьявіўся.

В. М. – Ну короче я ответил.

В. А. – Вось у Расіі і не зьявіўся.

В. М. – То же самое, да. Попытки были, но …

Деловой разговор, не имеющий отношения к лекции, по традиции сопровождающий уход Акудовича

В. М. – Короче, Акудович, как всегда, отсутствует, но внес некоторую сумятицу в наши ряды. Я повторяю ритуальную фразу. Вопросы, замечания, тезисы, возражения, критика, суждения.

Т. В. – Владимир Владимирович, Вы когда рассказывали раньше про институт философии, это разворачивалось в двух видах каких-то: есть наборы позиций и процессы разворачивающиеся. Ну, они как-то корреспондировали друг с другом. Когда Вы сейчас рассуждали и назвали те процессы, которые должны быть для того, чтобы работать с идеями, чтобы идеи функционировали, то, я может быть плохо услышала, но они, по-моему, плохо корреспондируют с теми процессами, которые там…

В. М. – Они не совпадают, но корреспондируют. В этом смысле это корреспондирование, ну, по крайней мере, коммуникация там есть, в тех процессах. Там еще много чего есть. Но фокус в чем? Когда мы рассматриваем институт философии, мы его как бы социологизируем: некоторая институционализация, социологизация и т.д.

И через этот разворот я и рассматривал процессы там. Здесь мы не можем, я не могу допускать социологизации или еще какой-то такой штуки, связанной с идеями. Наоборот, я должен её (идею) рассмотреть отдельно в пространствах её существования и в циклах её жизни. С тем, чтобы потом разбираться с теми процессами, которые являются инфраструктурными в институте философии, про которые я говорю, потому что именно в этих процессах, инфраструктурных процессах философии, или сферных процессах института философии, идея и движется.

Т.В. – Ну мне еще не очень понятна вот какая вещь. С этим движением, функционированием идеи, там, где она такая самодвижущаяся. Ну не самодвижущаяся, но не важно. В общем, чего я поняла. Идеи — это то, что стягивает содержание из разных этих пространств, ну или составляет связь содержания между этими пространствами: в каждом пространстве существует содержание и какая-то стяжка. Движение между этими пространствами от одного к другому — это, в общем, и удерживает идея. И так идея двигается или нет?

В. М. – Ну вот понимаешь, давай с содержанием разберемся. Содержание — это особая категория методологии, которая существенно отличается от логического содержания. И содержание может описываться по-разному. Ну, например, в аристотелевской оппозиции формы и содержания и т.д. Потом в той оппозиции, которую я задавал, не помню где я её вычитал, когда задается оппозиция «форма, содержание и функциональное место» и т.д. Но ещё что нужно понимать про содержание? В отличие от логического содержания, содержания в методологии не существует, как и всего остального. То есть, методологи мыслят содержание формально. Что означает формально? Ну вот например, есть река, и река — это поток. Поток предполагает содержание. Плывет дерьмо по этой реке. Входит ли дерьмо в содержание потока? Или Гольфстрим, который течёт в океане, течёт как река, не имеющая берегов. Что составляет содержание этого потока? Так вот процессы, о которых мы говорим, в методологии, в этой вот философии, они имеют своё содержание. Но без содержания нет процесса, нет потока.

Т.В. – Подождите, я не про содержание и не про процессы спрашиваю.

В.М. – Так вот, а я тебе отвечал про идею, про точку. Вот тогда что удерживает эта точка? Она удерживает вот это несуществующее содержание, и тогда я говорю, что эта идея как точка в пространстве является основанием появления содержания. Не просто удержанием содержания как такового, а появления содержания.

Т.В. – Изначально как бы предполагается, что содержания нет.

В.М. – Логическое есть. Ну например, есть понятие города, даже не одно. В нем есть содержание. Но когда мы говорим «идея города», что составляет содержание идеи города? Это зависит…

А.Е. – У идеи нет содержания.

В.М. – Правильно. У идеи нет содержания, но то, что появляется в результате работы каждого из вот этих пространств, определяется этой идеей, если она нами движет.

Т.В. – Вы не отвечаете на вопрос, или я чего-то не так…

В.М. – Ну это не в первый раз. Это сплошь и рядом. Давай попробуем еще раз, вторую попытку.

Т.В. – Смотрите, вот если вот эти пространства, да. Это какая-то идея, точка. И она как бы апеллирует к содержаниям в каждом из этих, здесь набор эмпирических каких-то … Нет?

В.М. – Вот смотри, Таня. Смотри по говорению, я тебе отвечаю своим говорением. Я говорю: она не апеллирует к содержанию, потому что изначально, до того как мы спроецировали эту точку в какое-то место с координатами и не заставили её двигаться, содержания нет.

Т.В. – Не понятно, где она двигается.

В.М. – В пространстве некотором.

Т.В. – Я поняла, что двигается она между пространствами.

В.М. – И между пространствами тоже. Между пространствами тоже, хотя она одновременно проецируется во все эти пространства, ну и спроецировалась…

А.Е. – Между пространствами я не понял.

Т.В. – А я как раз понимаю между пространствами, но не понимаю про движение внутри. Вот смотрите, когда мы говорим про город, в пространстве феноменальности у нас есть набор чего-то, что мы понимаем под городом; в этом пространстве (идеальном) есть тоже набор чего-то, что мы подразумеваем под городом. Здесь тоже есть набор чего-то. И только если мы не зацикливаемся на этом содержании, а удерживаем возможность движения, я понимаю, что тогда это идея. Идея — это удержание.

В.М. – Не так. Смотри. Я специально рассказывал про циклы жизни идеи через вот это симультанирование сукцессивного ряда. Сукцессивный ряд — это восемь вот этих пространств. И идея…

А.Е. – Девять.

В.М. – Теперь сто двадцать восемь пространств. И идея спроецирована в каждое из них. И она позволяет нам теперь апеллировать вот к этим пространствам каким-то образом. Но что значит апеллирование к этим пространствам? Зачем я рассказывал про это удвоение восьмерки? Здесь они обозначены, и проецирование на них идеи позволяет их обозначить. Теперь надо превратить их в … вот эту процессуальность им придать. И эта вот процессуальность и есть, вот этот тремор или дерготня идеи в этом пространстве. И только в этой дерготне и появляется какое-то содержание. А до этого там содержания нет, до этого мы просто переходим к этим самым… выстраиваем движение и это пространство оживляется за счет того, что идея как бы дёргается — противоречия находятся, еще что-то там…

Т.В. – Подождите, она как бы дёргается, противоречия находятся не внутри одного пространства, а между пространствами.

В.М. – Нет! В пространствах.

А.Е. – Она немножко про другое. Идея сначала фиксируется в этом зазоре, она там появляется как точка приложения сил. Не знаю, как что-то, что не имеет содержания, как несуществующее.

В.М. – Разрыв сам по себе, разрыв объёма и содержания понятия в суждениях, он может быть обнаружен относительно нескольких этих пространств.

Т.В. – Ну я ж про это и говорю.

В.М. – Нет, относительно нескольких. То есть в нескольких из этих пространств он может быть обнаружен. Ну например, он может быть обнаружен относительно процессуального пространства, относительно эмпирического пространства, относительно феноменального пространства.

С.М. – То есть где-то эта пустота обнаруживается.

Т.В. – Какая же эта пустота, если у нас есть одно из этих двух суждений, между которыми обнаруживается разница, ну или обнаруживается зазор. Эти два суждения находятся в разных пространствах.

В.М. – Нет! В одном они находятся.

Т.В. – Как в одном, в каком одном они находятся? Если Вы рассказываете …

В.М. – Тогда ты не найдешь зазора.

Т.В. – Найду, потому что …

В.М. – Нет.

Ю.Г. – На каком ты основании зазор будешь находить, если они у тебя находятся в разных пространствах?

В.М. – В одном пространстве они обнаруживаются.

Т.В. – В одном пространстве начинается сведение понятий и определение понятий относительно друг друга, и утверждение закона тождества. А вот в разных пространствах такое возможно.

В.М. – Вот смотри: как раз когда мы ловим нарушение закона тождества, мы и вынуждены апеллировать тогда не к понятиям, а к какому-то другому пространству. Но нарушение само, сам зазор — оно возникает в любом, теоретически, в любом из этих пространств. Точка как бы имеет координату в пространстве, но чтобы она перестала быть точкой и стало появляться содержание, она должна быть сдвинута в этом пространстве каким-то образом.

Т.В. – Значит, Вы неправду говорили на прошлой лекции, когда объясняли и говорили, что в одном суждении у нас есть набор, ну какой-то эмпирический материал, а в другом суждении у нас есть знаки. Эмпирический материал и знаки не могут находиться в одном пространстве. И никакого противоречия между ними нельзя обнаружить в единственном пространстве.

В.М. – Можно.

Т.В. – Ну как можно?

В.М. – Это я сегодня говорю, что можно. В прошлый раз мне нужно было — в прошлый раз я, помнишь, что обсуждал — возникновение идей, появление идей.

Т.В. – Ну сейчас Вы говорите про то, что идеи возникают.

В.М. – Ну Таня, здесь как с пищеводом. Понимаешь, какая штука…

Т.В. – Я про пищевод вообще ничего не понимаю.

В.М. – Ну а что тут понимать. Это метафора. Здесь мне нужно это ввести, чтобы была поймана идея. Вот я философию излагаю, целостно и постепенно. И мне нужно добиться, чтобы я мог, ну, скажем, добиться того, чтобы изложить вам те или иные представления. Я не могу их излагать сразу во всех пространствах, я даже про пространства могу рассказать не сразу. Но, ты не путай — почему я тебя остановил — я хочу, чтобы ты не путала два типа движения. Движение между пространствами и…

Т.В. – Я не путаю.

В.М. – …движение внутри пространств. Я специально об этом говорил, а ты это пропустила. Про метафору про солнечного зайчика, который мечется в этих самых вещах. И вот только в этом движении, в этом мельтешении появляется это содержание. Вот про что я говорю.

Т. В. – А идеи где появляются? В мельтешении между этими пространствами?

В. М. – Я не знаю, в каком из этих пространства появляются идеи. Главное, то идеи появляются в зазоре…

Т. В. – Между чем и чем?

В. М. – Между двумя суждениями…

Т. В. – В одном пространстве?

В. М. – Блин, я не знаю, про что суждения, мне плевать: они могут говорить про разное. Про эмпирику, ещё что-нибудь, про феноменальность, и прочее и прочее. Вот например когда гуссерлианец рассуждает с кантианцем, какая там у них на хрен концептуализация! Или идеальный план. Они, конечно же, поймают вот эту штуку на зазорах между феноменальностью и эмпирикой. Я не знаю! Мне важно было тогда на прошлой лекции, чтобы вы уловили эту херню, что идеи возникают на разрыве, при нарушении закона тождества. Дальше сегодня я ввожу вам восемь пространств и говорю: это нарушение может быть обнаружено в любом из пространств. И мне абсолютно по барабану в каком. Что тут непонятного? По-моему всё ясно и просто. Тогда я добился этого вот таким образом. Тогда то, что было там задействовано, вот эта вот эмпирика — это ваши рассуждения, вы так обсуждали это. И меня втягивали в это обсуждение и я соглашался: ну конечно. Когда мы говорим, что Афины город, тогда мы втягиваем весь этот эмпирический план, а в другом рассуждении..

Т.В. – Я не обязательно говорю, что они должны возникать обязательно между эмпирикой и еще чем-то…

В.М. – Ну. Но обрати внимание, что если они фиксируются в разных пространствах, в разных из этих вещей, то на самом деле движение не возникает, это сразу означает похоронить идею. Ну, мы ж нашли объяснение: этот говорит про эмпирические Афины, а этот про идеальные, ну и хорошо, каждый говорит про разное и мы опять – дружба, жвачка, мир, май, июнь, июль, август. И всё. Движения нет. Мыслей нет. И тогда: ну вот представь себе, разыграем эту ситуацию…

Т.В. – Вот всё равно, ВВ. Вот сегодняшняя лекция совершенно не предполагает, что вот этот «другой» должен находиться в иной позиции… Что это должны быть такие различия, как философ и практик. У Вас там тоже могут быть такие… ну и нормально, встретились там кантианец и ещё кто-нибудь и себе обсуждают противоречия и находят там что-то. И это получается тоже функционирование идей. На прошлой лекции Вы говорили, что такого быть не может. А если это встречаются две разные позиции, то они встречаются в любом случае из разных пространств, и материал потянут из разных пространств.

В.М. – Вот смотри. Я сегодня обсуждал не происхождение идеи, а пространство её существования и цикл её жизни. И мне в этом месте «другой» нужен был как отдельное пространство, и я его даже обозначал. Или как рефлексивная фигура удержания. В прошлый раз я обсуждал происхождение идей и там я настаивал и говорил, или сегодня, если я вернусь к теме происхождения идей, я скажу, что от одного философа к другому философу сообщения не доходят в таком виде, чтобы возникали разрывы вот такого порядка. Доступ к идеям мы можем получать только от другого, когда один работает в интенции на рационализацию мира философскую, другой на рационализацию мира практическую.

Т.В. – Вы только что сами рассказали, как это будет происходить: если находится между ними противоречие, то и объясняется, что ты в одном движешься, а ты в другом.