Введение в философию. Лекция 17. Выбор направления и предмета философствования (расшифровка)

16 апреля 2009 г.

В.М. – Владимир Мацкевич

С.М. – Светлана Мацкевич

В.М. – Владимир Мацкевич

С.М. – Светлана Мацкевич

О.Ш. – Оксана Шелест

Д.Г. – Дмитрий Галиновский

А.Л. – Алексей Ластовский

Ю.А. – Юрий Алиев

А.Ш. – Анатолий Швецов

Э. – Эдуард

В.М. – После последних лекций, которые я называл некоторым образом переходными, мне уже, практически, никак не отвертеться от того, чтобы начинать излагать не абы что J, не рассуждать про философию как таковую, а начинать говорить о философии от первого лица. И, в общем, это было главным стержнем моих размышлений перед этой лекцией, потому что ничего излагать мне по-прежнему не хочется. J

С.М. – От первого лица?

В.М. – Ну, да.

С.М. – Или вообще?

В.М. – Нет, не вообще. Вообще, я еще много чего не сказал на самом деле. И тут есть какое-то противоречие: с одной стороны – подводилось-подводилось к этой философии, затем –был обозначен такой барьер, который надо перейти, и я его даже начал переступать потихоньку. И то, о чем я размышлял сейчас, состоит в том, что не могу же я пересказывать то, что уже написано, обсуждено и как-то сказано.

Вот я в прошлый раз говорил о том, что философ всегда говорит от первого лица. Но дело в том, что философский разговор, который составляет стержень, ядро всего философствования, предполагает, что говорение от первого лица присуще не только тому, кто говорит, но и тому, кто слушает, – т.е. не говорение, но слушание. Как я уже рассказывал: сначала воспринимается как то, что «он говорит», т.е. воспринимается и слушается как то, что от третьего лица, но затем формулируются вопросы и формулируются какие-то ответы, которые тоже должны быть от первого лица. И с философией тут дело обстоит таким образом, что философия чем-то сродни литературе как таковой, и в этом смысле она далека от науки. Т.е. в науке, вообще говоря, нет смысла все сделанное и сказанное произносить и воспринимать от первого лица, потому что, скажем, каждое последующее поколение ученых создает некую надстройку – новый культурный слой над тем, что сделано их предшественниками, и в этом новом, следующем слое сделанное предшественниками переосмысляется и становится уже не живым, а, скажем так, классическим. И к классике такого типа характерно отношение как к чему-то само собой разумеющемуся, которое не требует вот этого обстоятельства образа действия, связанного с говорением и восприятием от первого лица.

Обычно научная коммуникация ведется между современниками, а все, сделанное предшественниками, уже упаковано в тексты, произносимые современниками, тогда как философия и литература такого отношения не предполагают. Т.е. это бессмысленно – как в том анекдоте про Карузо, когда Хаим говорит, что ему Карузо не нравится, а Абрам спрашивает: «А ты, Хаим, слышал Карузо?» – «Нет, не слышал, но мне Рабинович насвистел». В этом смысле с литературой так обходиться нельзя: бессмысленно знать Толстого, Пушкина по пересказам или по комиксам. Поэтому, если мы хотим знакомиться с литературой, то надо читать непосредственно авторские произведения и относиться к авторским произведениям. И поэтому та литература, которая продолжает жить (даже как классика), состоит как раз из авторских произведений. Но про науку такого не скажет никто, потому что вряд ли современные физики постоянно обращаются к трудам Галилея, Ньютона, даже Эйнштейна, Бора или еще кого-нибудь. В этом нет никакой необходимости, потому что все, что сделали эти люди в свое время для физики, упаковано уже в учебниках, в теориях других физиков и т.д., и те, кто работают (непосредственно физики), а не изучают историю физики – они, в общем, не обращаются к трудам этих классиков, которые существуют в науке в виде имен собственных каких-то открытий, законов, формул и т.д.

Ни в философии, ни в литературе так поступать нельзя, потому что пересказы – это пересказы, а первоисточники – это первоисточники. Поэтому всякий, кто читает философию (в смысле, знакомится с ней, читая философские книги), обращается непосредственно к авторским текстам. И, независимо от того, когда этот автор жил – в самые глубокие времена Античности, триста-двести лет назад, – все равно читающий вступает с ним в такой косвенный заочный разговор, в котором говорящий (т.е. – текст) говорит от первого лица, а читающий его воспринимает именно таким образом: «О, интересно сказал Аристотель» – сначала как реакция на высказывание от третьего лица, а потом переформулирование в какое-то непосредственное высказывание от первого лица.

И вот это обстоятельство делает философию несколько своеобразным явлением в мировой культуре и в системе деятельности. При всем при том, распространять категорию «деятельность» на философию, на философствование из-за этого обстоятельства кажется достаточно трудным, потому что деятельность как раз скорее описывает отношение к текстам в науке, когда идет культурное накопление и когда на каждом следующем культурном слое, культурном уровне происходит своя работа современности. А при таком чтении, про которое я говорил, касающемся литературы (наверное, в первую очередь, художественной) и философских текстов эта культурная работа, культурное накопление, как бы отменяется.

Но если мы можем сегодня через две с половиной тысячи лет непосредственно вступить в философский разговор с Аристотелем, то спрашивается: а что делали все последующие философы? Зачем тогда вообще было их существование? Чем оно оправдано и чем оно осмыслено, это существование? И это создает целый ряд каких-то таких сюжетов самой философии, с которыми необходимо было бы разбираться и существование которых, как мне кажется, очень сильно вредит философской традиции и препятствует нормальному функционированию института философии.

В первую очередь, это можно обозначить как попытку мимикрировать под науку, или попытку замаскировать философию под науку, когда разного рода пересказчики каких-то философских текстов, первоисточников начинают формулировать некое «философское знание» (пока в кавычках это обозначим). Помните, я в первой лекции настаивал на том, что у философии странное отношение со знанием? А то, что делают комментаторы, критики, пересказчики – они как раз и превращают философские тексты в знание – точно так же, примерно, как открытия и рассуждения Ньютона последующими физиками (особенно учителями физики, методистами, которые учебники пишут) превращено в знания, и после этого возьмите любую книжку по физике и вы там найдете законы Ньютона. И в виде знания законы Ньютона, сформулированные в учебниках, не требуют обращения непосредственно к живой мысли Ньютона, который их открывал. Примерно такая же ситуация создается, когда т.н. философы в институтах философии (в институтах не в том смысле, в котором я употреблял в своих лекциях, а в том, что называется «Институтом философии Академии наук», например, т.е. – люди, которые получают зарплату за то, что пересказывают для других тексты каких-то философов) пытаются превратить то, что сделали предшествующие философы, в знание, и дальше транслировать это знание, в том числе и в виде учебных программ.

И вот эти «философы» отличаются несколькими особенностями от того философа, о котором я говорю. Ну, во-первых, у них нет этой манеры и необходимости говорить от первого лица, они прячут свое «лицо» за авторитетными текстами. Это обстоятельство восходит еще к Средневековью к временам схоластики (тогда слово «философ» писалось иногда с большой буквы, и этим словом обозначался корпус текстов Аристотеля), когда существовала установка на анонимность творцов, и не только в области скульптуры, архитектуры и т.д., но даже в философии, и когда существовало очень своеобразное отношение к текстам первоисточников и к текстам вообще, когда, например, переписчик или комментатор мог поправить первоисточник, искренне думая, что он его улучшает (типа: «Аристотель хотел сказать вот это. Не то, что написано в тексте, а вот это»), и тем самым, при переписывании или при комментировании придает первоисточнику некий современный вид, думая, что соответствующая поправка ближе к истине.

Но наивные средневековые схоласты (или еще раньше – например, со времен Диогена Лаэрция, который начал один из первых делать такую историко-философскую работу) – они искренне думали, что улучшают эти тексты. А современные пересказчики – те, кто превращают философствование в знание, – они это делают даже без такой мотивации, они ничего не улучшают, они искренне полагают, что восстанавливают исходное, или настоящее, знание на основе исследований, изучения текстов предшествующих философов. И поэтому, средневековые схоласты-комментаторы добавляли отсебятину в тексты, которые сохраняли имя первоисточника, т.е., переписывая текст Аристотеля, Платона и т.д., вносили туда какие-то изменения, при этом текст маркировался по-прежнему именем Аристотеля, Платона или еще кого-то, тогда как современные авторы ставят под этими текстами свое имя. И получается тогда, что они пишут современные (и, тем самым, как бы легитимные современной ситуации) учебники с опорой на знания, полученные их предшественниками, не замечая того, что они убивают живое размышление философа, которого они анализируют, комментируют или пересказывают, и, сами не мысля при этом, выдают эти тексты за философские.

Более того, второе обстоятельство, которое при этом присутствует: в науке, когда мы, например, сегодня пользуемся дифференциальным, интегральным исчислением, которое разрабатывал Ньютон, Лейбниц и т.д., мы не пользуемся значками и символами, которыми пользовались эти изобретатели дифференциального исчисления, они уже какие-то другие – осовремененные, узаконенные, стандартизованные, и, тем самым, мы основные идеи этих исчислений уже употребляем в сильно осовремененном, стандартизованном виде. И точно так же пытаются сделать вот эти вот «философы», которые пересказывают тексты предшественников и превращают их в знания. Кучу барахла, кучу всяких служебных слов, служебных категорий, формул, идей, которые использовали мыслящие философы в предшествующие века, они превращают в набор соответствующих знаний, который необходимо знать, и, тем самым, транслируют уже эти служебные слова, которые были предназначены для того, чтобы пояснить мысль, сформулировать мысль, ввести мысль в коммуникацию, но не имели самостоятельного значения. Поэтому философия очень часто в таком преподавании превращается в птичий язык.

Ведь, обратите внимание, чтобы стать современным физиком и заниматься этой наукой (или любой другой наукой), необходимо, в общем, пройти физику от ее оснований до современных проблем и пользоваться современными средствами представления этих проблем, а для этого образование такого типа должно быть построено соответствующим образом. Но если философия – если, скажем, вы мне немножко доверяете в этом плане и соглашаетесь с тем, что философия отличается от такого рода культурной работы, потому что там необходимо обращаться непосредственно к первоисточнику и вступать в коммуникацию-разговор с тем философом, который когда-то мыслил, то тем самым накопленное после этого философа множество всяких знаний, служебных приспособлений и т.д. теряет свое значение. Тогда – какой смысл это все изучать?

И получается, что для того, чтобы стать физиком, нужно очень много всего выучить, а вот для того, чтобы стать философом, вроде бы ничего такого учить не надо, тогда как комментаторы и пересказчики философских текстов в лице современных преподавателей или писателей историко-философских книг предполагают, что учиться философии нужно точно так же, как физике, и поэтому все, кто не знает этой терминологии, многих слов и т.д., и т.д., не могут в современности заниматься философской работой, точно так же, как человек, который собирается заниматься физикой, не может ею заниматься, не изучив все то, что выведет его на гребень, на границу современного физического знания.

Понятно то, что я обсуждаю?

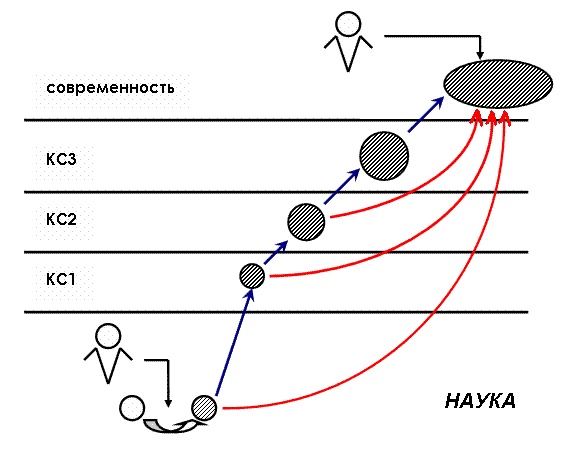

Я попробую это как-то схематизировать в виде, скажем, тех же самых слоев (рис. 1). Т.е. – есть некоторая работа, в результате которой получается определенный продукт этой работы. И затем, скажем, этот продукт попадает в дальнейшую работу, и там появляются культурные слои, и есть современность.

Рис. 1

Предполагается, что в современности сходится работа, сделанная во всех этих слоях, когда продукт из исходной работы попадает в последующую работу, обрастает какими-то дополнительными знаниями или нюансами, уточнениями, усовершенствованиями, и в конце концов становится предметом, которым интересуется современная наука, современная деятельность. И работать необходимо с этим, имея в виду, что генезис этого каким-то образом там свернут, представлен уже в содержании предмета сегодняшних занятий.

Д.Г. – Вы же не так говорили до этого.

В.М. – А как?

Д.Г. – Т.е. Вы говорили, что есть просто какое-то последовательное развитие этого предмета, нагромождение вот этих вот пластов, т.е. это как паровозик, как я понимал, а не то, что там из всех этих предыдущих слоев оно сходится в современности. Оно последовательно развивается. И не надо докапываться, скажем, через один слой…

В.М. – Нет, это сейчас я и говорю, собственно…

Д.Г. – Так а зачем Вы тогда нарисовали там стрелочки, что оно вот так вот?

В.М. – Ну, как бы оно генетически так получается.

Д.Г. – Нет, генетически, я так понял, оно получается то, что Вы нарисовали: вот стрелочки идут последовательно к каждому кружочку снизу вверх…

В.М. – Продукт, сделанный каким-либо ученым – например, выведенная формула – она становится материалом, инструментом деятельности следующего поколения ученых. Что именно и как оно употребляется – я не знаю, потому что это может быть очень по-разному: какие-то вещи берутся целиком и неизменно, какие-то видоизменяются, уточняются, критикуются и т.д. И в конце концов они упаковываются в содержание того предмета, с которым работает современный ученый. Вот что я говорил, и сейчас это самое рисую.

Д.Г. – Зачем вот эти вот нарисовали?.. Т.е. вот Вы и говорите про вот это – такое вот движение.

В.М. – Первый закон Ньютона – он называется «законом Ньютона»?

Д.Г. – Первый закон, да, так и называется «законом Ньютона»… Ну, он же не отсюда взят, правильно? Он же от Ньютона взят… Он как бы прошел такой…

В.М. – Вот смотри, какая штука. Спроси у современных учеников, которые это учат: они про это знают?

Д.Г. – Какая разница? Наверно, не знают.

В.М. – Ну, поэтому как бы я обязан эту стрелочку тоже нарисовать.

О.Ш. – Т.е., как я это понимаю: что вот это поступательное движение вверх – это то, как оно происходит, а вот эти вот другие стрелочки – это то, как мы понимаем, что как бы оно так есть, понимаешь?

В.М. – Нет, но вот эта вот стрелочка – она указывает на то, что вот эти вот все предшествующие наслоения, вся эта работа элиминируется в этом предмете, она не видна, не важна.

Д.Г. – Не, ну, я ж и говорю: я как бы это так и понимал, но так, как Вы нарисовали, получается, что она как бы важна и видна.

О.Ш. – Нет, это – про разное.

В.М. – Это – про разное, конечно. Оно так происходит, но, с какого бы слоя мы не взяли, все – начиная с научной этики, приоритетов определенных и т.д. – все это возводится к первооткрывателю. И это всегда можно восстановить. Вот последующие слои не всегда можно восстановить, да и не всегда нужно. Это работа для специальных людей, которые занимаются историей какой-то науки, историей идей. В принципе, есть и философы, которые специально занимаются историей возникновения понятий, скажем, генезисом каких-то понятий и т.д. Ну, во всяком случае, для методологов это вообще постоянная работа – по аналогии с термином Фуко, можно было бы сказать про «археологию знания», т.е. когда мы берем какой-то термин, понятие, идею и пытаемся восстановить, раскопать ее происхождение для того, чтобы с этим работать и обратиться, в отличие от ученых… Это – наука (рис. 1). И совсем другая штука, связанная с философией (рис. 2).

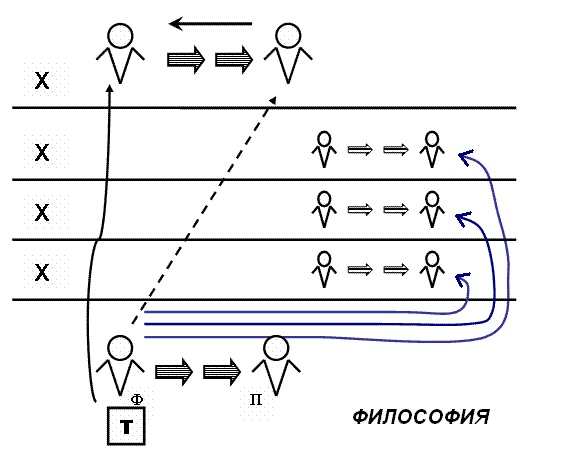

Когда мы берем некий текст философа – современника Ньютона, Архимеда, Эвклида или еще кого-нибудь – который рождался, как я говорил, в философском разговоре, то все культурные слои номинируются как раз совершенно иначе, потому что тогда философ обращается непосредственно к этому тексту. И этот современный разговор ведется как бы между современным философом и вот тем философом, который зрит из древности, – классиком.

Рис. 2

И все, что говорили на этих слоях, оно как бы не учитывается. Почему? Да потому что на этих уровнях тот же самый философ выступал таким же собеседником для участника философского разговора, как он выступает сейчас для современного философа. И попытка перенести научный способ на философию убивает философствование и размышление и превращает все наработанное философами в знание.

Но тогда встает вопрос о, скажем, статусе, качестве и прагматике этого знания: что это за знание и зачем оно нужно? И сами же философы впадают, в этом смысле, в новые заблуждения, или в новую дурь, ересь. Вот сейчас, буквально сегодня, я смотрел интервью Акудовича для «Европейского радио», которое затеяло какой-то новый проект, и в рамках этого нового проекта возникла тема философии. К кому обращаться за этим? Понятное дело, к Акудовичу. И вот Акудович говорит про то, что, в общем, философия никакого отношения к реальной практике и к жизни не имеет и иметь не должна, и вообще, самое великое заблуждение философии – это то, что философствование может каким-то образом повлиять на жизнь, например, и приводит следующие примеры: «Скажем, Аристотель учил-учил Александра Македонского. Александр Македонский, наверное, чему-то у Аристотеля научился, но потом послал Аристотеля со всем этим знанием и пошел завоевывать мир. И правильно сделал», – говорит Акудович. Дальше: «Платон написал книжку про государство, в которой рассказал, что всех поэтов, художников и т.д. надо в нужниках топить. Ну и слава богу, – говорит Акудович, – что не воспользовались таким рецептом философа Платона, потому что философия к жизни никакого отношения не имеет».

А вообще, на каком основании возможны такого рода суждения о философии? Они на том основании и возможны, что поколениями учителей философии все то барахло, которое возникало в этих культурных слоях, преподается современным философам. Они полностью «обалдевают знаниями» и знают много всего про всякую разную дурь, начиная со всяких нусов, апейронов и заканчивая симулякрами. Вот, скажем, зачем современному философу знать про апейрон? Ну, скажем, не знает же современный химик ничего про флогистон, который изучался в химии в XVIII веке, а потом эта штука была дискредитирована, дисквалифицирована. И на сегодняшний день все ошметки тех знаний, которые присутствовали в науке в предшествующих культурных слоях, они остались как археологические артефакты в этих самых слоях, а сам предмет сегодняшней научной деятельности некоторым образом трансформировался. Но, тем не менее, он складывается с учетом всего того, что происходило в этих культурных слоях.

В культурных слоях, «надстроенных» над предшествующим философствованием, тоже образовывалась куча всяких таких артефактов, и если начать их изучать, им учить, то для того, чтобы начать современное философствование необходимо обогатиться всем знанием, накопленным человечеством. Но в науке обогащение происходит за счет выкристаллизовывания ядра содержания, и в этом смысле, все лишнее из этого ядра вымывается. Ну, как устроена – в буквальном смысле – обогатительная технология? Берется руда, в которой присутствует 0,01% некоторого необходимого вещества. Чтобы при таком содержании его добыть, нужно сначала эту руду обогатить для того, чтобы потом можно было применить технологию по извлечению этого необходимого вещества. И все остальное выбрасывается как ненужное. Но на каждом из этапов обогащения все то, что потом становится ненужным, как-то в работу попадает. Или наоборот: когда мы строим какое-нибудь высокое здание по технологиям, скажем, XIX-го или начала XX-го века, или даже по довоенным технологиям. Как строились высокие здания в довоенных технологиях? Совсем в древности – там насыпались горы песка. Вот, первый этаж построен. Чтобы строить второй, подсыпается песок (или камни кладутся, или еще что-нибудь), по нему можно таскать материалы по наклонной плоскости и строить выше и выше. В более продвинутых технологиях вокруг строящегося здания, пока оно растет, строятся строительные леса, и эти строительные леса каждому работнику – например, каменщику, который кладет кирпич на третьем этаже, – нужны леса на первом этаже, на втором, на третьем, потому что через них ему подается кирпич раствор и т.д., и т.д., и он сам ходит на обед, спускаясь по этим лесам, потом забирается назад после перекура или с обеда и опять начинает строить.

В науке происходит такая штука: после каждого этапа необходимые на этом этапе леса уничтожаются, и остается только продукт, который дальше движется. В «философии» (вот при той философии, про которую я говорил в кавычках) получается, что мы сохраняем не продукт, не мысль, которая была в исходном философском разговоре, а мы сохраняем то, что являлось строительными лесами: какие-то служебные категории, какие-то приходящие обстоятельства и т.д., и т.д.

Мне бы хотелось, чтобы эта идея, эта мысль в моем изложении была сейчас понятна.

С.М. – Владимир Владимирович, почему Вы подымаете этот вопрос? Вот сейчас?

В.М. – Ну, вот, смотри. Я начинал с того, что я не могу теперь отвертеться (после двух-трех предшествующих лекций) от того, чтобы не излагать свою собственную философию – не рассказывать про то, как оно было где-то там и т.д., то есть свою версию философии как таковой, а начать излагать свою философию.

С.М. – Ну, да. При этом как-то уходите в сторону.

В.М. – Никуда я не ухожу. Я дальше говорю: где-то непосредственно перед началом этих лекций, один из моих последних докладов касался четвероякого корня той философии, или той методологии, которую я развиваю. Тогда я могу сказать: вот, смотрите: теперь, переходя к непосредственному говорению от имени собственной философии, могу ли я сослаться на тот доклад о четверояком корне? – Могу. Зачем мне его пересказывать? Я вас могу послать: идите, мол, и читайте. Но таким же образом я вас могу послать к целому ряду своих текстов. Например, к «Вызывающему молчанию» могу послать. Вот посылаю я вас к «Вызывающему молчанию» – это я себе так думаю, когда я готовлюсь к этой лекции. Никто не любит моей книжки «Вызывающее молчание». Я сам от нее балдею и торчу, думаю, что там квинтэссенция моей философии. А, в общем, никто никак на это не реагирует. Дальше я думаю: а почему это так происходит? И пытаюсь поставить себя на место того, кто стал бы читать эту книжку, например, через двадцать пять лет – или ладно, не через двадцать пять лет, а сегодня, но не в Беларуси, а где-нибудь во Владивостоке, или скажем, в Будапеште. Он вообще не знает реалий, не помнит тех анекдотов, на которые я ссылаюсь, не помнит той рекламной байды, которую я время от времени выставляю в качестве метафоры, отсылок и всякой попсы. Что он там может почитать?

С.М. – Тут можно привести пример, как госпожа Смулкова на это отреагировала. Она же..

В.М. – Обрати внимание, на «Вызывающее молчание» она почти никак не отреагировала, кроме как на художественную литературу. Типа: есть лирический герой и он очень страдает.

С.М. – Нет, типа: надо ж было так довести человека…

В.М. – Ну, я ж и говорю.

С.М. – Ну так, может быть, через вот этот не мыслительный акцент…

В.М. – А философия там где?

С.М. – Философии там нет.

В.М. – Вот видишь. А она там есть. J

С.М. – Нет.

В.М. – Что нет?

С.М. – Ну, я по крайней мере говорю, что Смулкова не видит там философии.

В.М. – Ну вот я про что и говорю. Вот смотри: очень забавная вещь происходит. Я, например, выставляю какой-нибудь текст 1994-го года или какой-то более ранний или более поздний и говорю: вот философия. И люди начинают его читать. Ну например, читают его профессиональные философы, те которые учились у Михалойва, Миненкова, Дунаева и прочих. Они говорят: интересно, а где тут, ну например, вещь-в-себе? Или где тут – что там бывает? – симулякры какие-нибудь. Или где тут говориться про ризому? «Разве можно писать философский текст, не упоминая ризому?» – говорят они, тогда текст получается не философский. А я настаиваю на том, что это философский текст.

Или: как я вообще могу вас отослать к своим текстам, чтобы не пересказывать их? Потому что с одной стороны, – говорю я – тексты, которые я написал как философские, не требуют дальнейшего пересказа. Мне лень и т.д. А с другой стороны: начни я их сейчас вдруг пересказывать, я их наполню снова кучей анекдотов, басен, служебных слов, строительных лесов, которые собственно оставят от содержания философского некий мизер. Человек, который начнет, не побывав на этой лекции, читать этот пересказ, опять столкнется с кучей всякого барахла, к которому нужно относиться именно как к строительным лесам, подпоркам или еще чему-нибудь этом роде , а не к тому, что есть сама мысль.

С.М. – А что может являться доказательством или аргументом того, что в этих текстах есть философия? И кто это должен делать? Сам философ или как бы… Это является предметом заботы кого?

В.М. – Ну, теперь начинаем вспоминать институт философии. А институт философии предполагает, как минимум, исходную пару вступающих в коммуникацию философа и практика, вокруг которых наворочено еще много всего, как-то: предшественник философа, последователь философа, интерпретаторы, комментаторы, читатели, ученики и прочее.. Чьей заботой – ты говоришь – это является? Я говорю, что «всехней» заботой – всех, кто так или иначе причисляет или относит себя к институту философии. Но тогда: а что они должны читать? Ведь я начинал с чего? – С того, что философия сродни литературе и в этом смысле не имеет ничего общего с наукой. Поэтому каждый, кто считает себя современным философом, должен непосредственно обращаться к текстам оригинала, в котором философ говорит от первого лица, а не к текстам тех, кто пересказали, «насвистели» про философов.

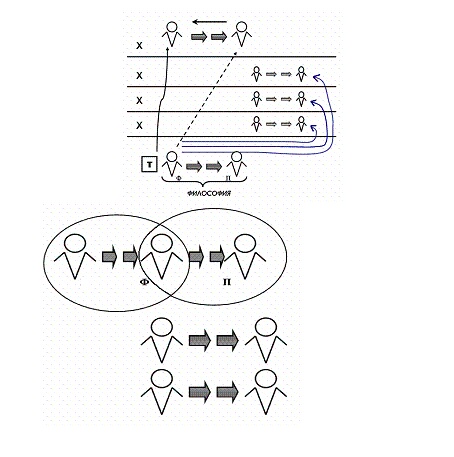

Что мы можем найти, обращаясь к текстам-источникам? Что может понять современный человек в текстах Аристотеля, не зная соответствующей культуры, не проводя герменевтических изысканий, и т.д.? Ладно, Аристотель очень замороченный, возьмем хотя бы Платона, который вовсе не замороченный, а достаточно просто все излагает. Чего может вытащить оттуда современный человек? Да в общем, почти ничего, если он каким-то образом не входит в институт философии. Но, входя в институт философии, чем он должен быть оснащен? И тут я тоже говорил, что в отличие от науки, которая, в общем, описывается классическим представлением о деятельности, философия тоже описывается представлением о деятельности, но немножко иначе, не так просто, одномерно, кондово, как это описывается в схеме воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Воспроизводиться должен философский разговор, и не просто воспроизводится, а длиться. И поэтому для того, чтобы современный философ мог вступить в философский разговор с Аристотелем, он должен удерживать всю вот эту ситуацию философского разговора и включаться в этот исходный философский разговор. И поэтому философия – это всегда коллективная философская деятельность, или коллективно распределенная, в которой без удержания нескольких уровней, нескольких временных пластов ничего не получится.

Более того, всякий философский разговор – он как бы еще и двухконечный, то есть с одной стороны мы имеем дело с современным философом, с древним философом и с практиком или политиком с другой стороны (рис. 3).

Рис. 3

Поэтому: либо вы начинаете читать текст Аристотеля как художественную литературу, и тогда художественная ценность его достаточно низка, и вы получаете очень маленькое эстетическое удовлетворение от этого; либо вы начинаете его читать как научный текст и тогда делаете из него кучу знания, и это знание ни на что не пригодно; либо вы восстанавливаете исходную ситуацию мышления, философского разговора Аристотеля и обращаетесь к Аристотелю как к мыслителю.

А вот что дальше с этой мыслью делать?

И поэтому моя сегодняшняя лекция называется: выбор направления и предмета философствования. Мы не можем философствовать на ту же тему, на которую философствовал Аристотель, но мы можем иметь отношение к мысли, которая у Аристотеля была. А мысль, которая была у Аристотеля – она, в общем-то, не может быть непосредственно перенесена на нашу сегодняшнюю ситуацию, потому что в нашей ситуации мы находимся в другом контексте разговора, у нас другой партнер по разговору. И поэтому, продолжая философствование, к которому мы приобщаемся при чтении текстов предшествовавших философов, мы продолжаем этот разговор, это философствование через переинтерпретацию этого в современном разговоре с имитирующим или воссоздающим общую ситуацию – ситуацию философского разговора – т.е., с политиком или практиком. Только таким образом философия воспроизводится и длится.

Д.Г. – А мысль – это что такое?

(Пауза)

С.М. – Ну да, и еще масса есть таких вопросов. Через описание этого дления разговора, воспроизводства этой формы разговора и т.д., – воспроизводится ли при этом форма заботы о мышлении? Или, наоборот, через такую форму деятельности происходит потеря этой заботы? Потом – да, на современности, на предмете, там куча всякой прагматики, всякого барахла, но мышления там нет.

В.М. – Ну вот подожди. Я сейчас нахожусь в некотором тупике: с одной стороны, я никак не отреагировал на вопрос Галиновского, а ты на это сказала: «да» – непонятно на что – и дальше говоришь для меня опять непонятную вещь. Потому что: а как иначе? Если я сейчас обсуждаю философствование как таковое, то как можно не заботиться о мысли, о ее продолжении, длении? Тогда мы о чем говорим? Я говорю об этом. И тогда либо ты говоришь: «нет, ты говоришь не об этом, а о чем-то другом»; либо ты говоришь: «и вот такого рода представление об институте философии, о цикле жизни идей, которое я должен был бы разворачивать, отвечая на вопрос Галиновского, и о логосе, топосе, праксисе, этосе философа, о котором я говорил в одной из последних лекций – я должен опять все заново пересказывать». Потому что и вопрос Галиновского, и твой вопрос мне напоминают то содержание – не басни и строительные леса – из «Вызывающего молчания», когда заканчивается определенный цикл введения содержания и лирический герой бросает в стоящую перед баррикадой толпу некий вопрос, и сам себе тоже задает вопрос: какой же будет ответ? – Не знаю, говорит он. Если ответ будет такой, то я буду делать то-то, если ответ будет такой, то я буду делать то-то, и если ответ будет такой-то, то что делать – я напьюсь без повода, потому что это нельзя считать поводом, и начну все сначала. – Не пей, ибо с пьяных глаз ты можешь попасть не на свою сторону баррикады. Ну и т.д. Поэтому мне ваши вопросы – как серпом по соответствующему месту.

То есть, понимаете: как я могу рассказывать собственную философию, если даже в рамках этих лекций при формулировке вопросов «спускается» содержание актуальных лекций.

С.М. – Оно не «спускается», Владимир Владимирович.

В.М. – Тогда задавайте соответствующие вопросы.

Д.Г. – Вы хотите сказать, что Вы говорили про мысль на этих самых лекциях? Вы говорили про идеи.

В.М. – Я говорил про цикл жизни идей.

Д.Г. – А при чем тут мысль?

В.М. – При этом.

Д.Г. – Идея – это и есть мысль?

В.М. – Нет, мысль есть несколько этапов из цикла жизни. Или целиком – цикл жизни идей. Грубо говоря, мыслью очень часто называют ответ на фиксацию нарушения закона тождества или на разницу содержания субъекта первого суждения и предиката второго суждения, если в качестве субъекта и предиката используется одно и то же понятие. J Я об этом рассказывал.

Д.Г. – Вы говорили, что идея так возникает.

В.М. – Идея так возникает. И вот это – момент зарождения идеи с последующими этапами ее цикла жизни я бы и стал называть мыслью. Могу рассказать по-другому. Вот тот ошметок содержания, который циркулирует в полном графе этих связей (рис.???), – это тоже есть мысль. Я постоянно подчеркивал интерсубъективный характер мысли…

Д.Г. – Идеи.

В.М. – Ну и идеи в том числе, потому что идею я вводил как один из элементов строительных лесов для того же самого. И в этом смысле, несмотря на то, что китайцы не мыслят ни фига, но тот же Лао Цзы, мне очень нравиться его некоторое высказывание как бы философское (по ихнему, по-китайски), что слова – это как ловушка для зайца, когда заяц пойман, о ловушке забывают. Вот Света меня спросила, зачем я все это сейчас рассказываю, когда сам объявил, что должен переступать этот самый барьер, возводимый на протяжении всех этих лекций: от «рассказа о» к «формулировке от». Ну, я говорю: в общем, этот переход мы можем делать на лекциях вместе. Этот переход оформляется в словах. Я говорил, что формой существования мысли является речь-язык, разговор. Но это форма существования. Форма существования – это что-то вроде опалубки. Опалубка – это такая деревянная фигня, типа гробика, она строится из досок, потом туда заливается раствор, и пока он застывает, опалубка стоит и держит форму. Когда бетон схватился, опалубку можно разобрать и выкинуть. Чего остается, когда убрали форму? – Остается стенка, столбик, фундамент или еще что-нибудь. Где был фундамент, когда мы строили опалубку? – Правильно, в мысли он был. Мы строили опалубку, не имея твердого столбика, фундамента и т.д. Но мы это делали. Точно так же – если эту же аналогию применить к мышлению – мы с тобой разговариваем, я говорю: ты козел; ты говоришь – сам козел. Где тут мысль? Ну, или ты говоришь что-то более умное, даже я могу породить что-то более умное. Где тут мысль? Она остается там, когда мы выбросим все то, что мы говорим. Но выбросить это можно только тогда, когда «схватилось». Форма утрачивает свое значение, когда ядро «стало», но пока оно становится, мы должны держать форму.

Отсюда – вообще одно из фундаментальных противоречий, одна из фундаментальных проблем любого мышления. Я об этом говорил, что мышление – дазайн – возникает, мы даже можем его как-то прочувствовать, надеюсь, что у нас есть на этот счет какие-то органы чувств, мы это ощущаем: как ток, мурашки по спине или урчание в животе – кто как, но на игре, в какой-то острой интеллектуальной ситуации мы это как-то ощущаем. Иногда люди это описывают: мозги скрипели, крышу сносило, ну или еще что-нибудь там, то есть в разных чувственных формах. Но когда мы пытаемся воспроизвести это, то оказывается, что слова не передают этого – мы можем даже употребить те же самые слова близко к тексту, но как таковые они мысли не передают.

Вот сегодня мне Готин написал, после того, как я выслал ему протокола встречи 11 марта по оргразвитию. Встреча была – фиг ее знает что там происходило, что-то там происходило – а дальше мы коллективно с Калитеней рожали протокол этой встречи. Сначала Калитеня написал, потом я чего-то поправил, потом Величко чего-то поправил, потом Семко – и текст пошел. Прошло несколько дней, и мне Готин пишет: спасибо вам за такой текст, но он не понятен, наверное, потому что схемы не было. И он спрашивает, нельзя ли сфотографировать на цифровую камеру и прислать к этому тексту схему. Вот приходит мне такое письмо, и я сижу и думаю: что ж я ему отвечу. Я понимаю, что я могу сфотографировать, но надежды, что ему станет что-то понятней, у меня никакой нет, потому что схемы, которые там появлялись – такие же полуфабрикаты для схватывания содержания. Либо оно схватывается, либо не схватывается – и пришлю я ему схему, он упрется в нее, и что он там увидит, даже сопоставляя с этим протоколом?

Это помните, как мы из Киева ехали – я уже рассказывал сегодня Мариничу – с игры в Киеве ехали и везли с собой кучу материалов, страшно ценных, которые мы должны были анализировать и рождать стратегию победы в 2006-м году. При этом все эти схемы, куча ватмана, записки разных сумасшедших так и лежали в комнате, где я писал эту стратегию. Иногда, когда мы собирались больше трех, я доставал из вороха какую-нибудь табличку, показывал и говорил: вот. На самом деле мне это все на фиг не надо было. Ну а дальше мы смеялись: предположим, что наш автобус, на котором мы ехали, – скрываясь от белорусских погранцов и КГБ, ехали через Россию, – захватила бы бригада ОМОН, они бы конфисковали все наши записки и схемы. Вот смеху было бы, когда они разбирали бы всю эту фигню в надежде найти там рецепт победной стратегии. Ну, нельзя увидеть в досках сломанных, гвоздях гнутых, разобранной опалубке то, что привело к становлению монумента, стелы или еще чего-нибудь.

Д.Г. – Ну так получается, что философские тексты – Аристотеля или еще кого – не имеют никакого значения без всего института философии.

В.М. – С одной стороны да. Без непрерывного существования института философии они какого-то значения не имеют. Смотрите примечание 8 к статье про желтого утконоса.

Д.Г. – Ну тогда какой-то культурной, развитой формы трансляции мысли или идеи не существует. Ее нельзя протранслировать в тексте, ее нельзя записать на видео…

В.М. – Неправильно.

Д.Г. – А что, существует форма трансляции?

В.М. – Да, форма трансляции существует. Я ж говорю, что философский разговор, или речь-язык в философском разговоре является формой трансляции мышления. Философствования и мышления. Другое дело, как мы с этим работаем. Если мы берем и начинаем препарировать текст на всякого рода штучки, дрючки, закорючки, которые в этом тексте присутствуют, и пытаемся из них – не разбираясь с этим всем – сконстралябить некоторое знание, то после этого мы либо получим некоторое ядро содержания в лучшем случае (но это, как правило, относится к узконаучному философствованию или к методологии – например, как мы тогда Галилея с тобой читали); либо мы поступаем иначе: мы начинаем из этих закорючек делать самостоятельное знание и преподавать его как самостоятельное знание – тогда мы точно к мышлению никак не проникнем. Либо мы начинаем восстанавливать практическую ситуацию философского разговора и читать этот текст как текст разговора, – практического разговора философа с каким-то практиком – понимать его, пытаться схватить в этом разговоре мысль, которая в нем таки живет, бьется, с тем, чтобы сделать ее частью собственной философской ситуации. И дальше у нас есть два инструмента для этого: у нас есть идеальный план, и у нас есть индивидуальность философа. Вот на этих двух вещах и собирается то, что в принципе есть живой мыслью в ситуации, которая была у философа с практиком и той ситуацией, которая будет у философа с практиком.

Грубо говоря, представь себе, к тебе приходит политик и говорит: а скажи мне, Галиновский, как быть в этой ситуации? Ты говоришь: ну, предположим, я философ, сказать тебе сразу я не могу, пойду я посоветуюсь с Аристотелем, посоветовавшись с ним, я приду и расскажу тебе, что я понял. Вот так выглядит эта штука, и так надо читать философские тексты. И их прочитать иначе нельзя, как философские. А поскольку Акудович этого сказать не может, то в этом интервью – я поставил, кстати, ссылку на методколлегиуме, можете посмотреть – он описывает эту ситуацию. Приходит к нему политик и спрашивает: Акудович, а как нам победить режим Лукашенко? Акудович ему говорит: понимаете какая штука, философия этим не занимается, а занимается она тем-то и тем-то. И тогда все практики от него уходят. Уходят, но обогащенные знанием о том, чем занимается философия, и больше вообще никогда к философии близко не подойдут. Обидно. И Акудович тогда становится не просто плохим слушателем моих лекций, а классовым врагом философии.

А.Ш. – Его что-то объединяет с теми политиками. Их «няма».

В.М. – Возможно. Так вот – на этом пока закончились возражения или сомнения? Я продолжу дальше, собственно, мне немного есть чего продолжать.

Итак, я сейчас восстановлю огрызок нужного мне содержания для дальнейшего разворачивания, который так или иначе в этом разговоре возник. Мы имеем ситуацию чтения философских текстов или ситуацию «философского разговора-1». В этой ситуации есть идеальный план, ну и соответственно, две индивидуальности: философ современный и философ, условно говоря, древний (рис. 4). И есть другая ситуация, в которой современный философ имеет дело с политиком и с идеальным планом же.

Д.Г. – А это тот же самый идеальный план.

В.М. – Я его рисую в разговоре. Относительно того, что означает, что он тот же самый – это отдельный разговор, я попробую потом отдельно про это сказать. И тогда: мы имеем дело с «философским разговором-2». «Философский разговор-1» и «философский разговор-2» отличается от того «философского разговора-0», в котором был порожден текст древнего философа, который мы читаем (рис. 4).

Рис. 4

Но я его пока оставляю за скобками. Итак, мы имеем дело с двумя ситуациями. И единство этих ситуаций, как минимум, задается индивидуальностью философа. И здесь точно можно говорить о том, что есть некая связь между идеальным планом ситуации чтения философских текстов и идеальным планом философского разговора о современных проблемах. Откуда берется содержание того, что мы перебрасываем с идеального плана в чтении в идеальный план, возникающий в «философском разговоре-1», и каким образом сборка чего-то на индивидуальности философа участвует в «философском разговоре-2» – вот собственно эти вещи и есть то, что определяет выбор направления и предмета философствования.

Грубо говоря, «философский разговор-2» определяет то, что мы вычитываем в текстах предшествующих философов в «философском разговоре-1». И если таким образом это обозначить, то тогда будет понятен мой тезис о том, что человек, трижды грамотный и образованный, защитивший пять диссертаций, имеющий три высших образования и т.д., но не имеющий вот этого контакта, вот этой части, вот этого «плеча» философского разговора, ничего, никакой мысли не может вычитать в тексте древнего философа.

Но фокус состоит в другом: вычитать-то мы можем, восстановить и нарисовать в идеальном плане – ну а дальше приходится продолжать философствование уже в живой ситуации. И в живой ситуации приходится начинать новый цикл жизни идей и перелопачивать все эти инструменты, строительные леса, полуфабрикаты, которые мы в этом «философском разговре-1» берем, заимствуем, принимаем для того, чтобы употребить затем в «философском разговоре-2». И тогда необходимо всю эту ситуацию восстановить, и восстановление всей этой ситуации происходит через заботу и культивирование. Заботу о чем? – Заботу о состоянии идеального плана, который должен быть обязательно втащен в «философский разговор-2», и заботу об индивидуальности, которую я тоже описывал в соответствующих лекциях, говоря про этос, топос, логос, праксис философа.

И тогда на этом основании я могу легко противопоставляться тому же Акудовичу, которого «няма», как утверждает Швецов…

А.Ш. – Он сам это утверждает.

В.М. – Ну не важно. Швецов или Акудович – кто-то из них. J

И тогда, конечно же, глупо было бы со стороны Акудовича давать политику какие-то советы – если этот резонерский способ философствования, когда не учитывается, что философия есть разговор, а философия рассматривается как порождение текстов, монологичных, письменных, там еще каких-то – то, конечно, при таком рассмотрении глупо было бы со стороны Акудовича, будь он трижды «есть», давать какие-то советы, рекомендации. Но до тех пор, пока Акудович не понимает, что его функция не в том, чтобы сказать, чего делать, а в том, чтобы идеальный план удерживать и заставлять политика самоопределяться относительно самоопределенного философа – до этого момента Акудович не будет выполнять миссии и предназначения философа. Я понятно сказал? Не давать советы и рекомендации, а вводить в ситуацию философского разговора с практиком идеальный план – с тем, чтобы практик мог с ним оперировать, что-то там делать, что-то считывать. И самоопределяться относительно самоопределения другой индивидуальности, и в этом состоит задача философа. Соответственно, темой, направлением философствования, предметом выбора будет все то, что позволяет другому это сделать. И тогда в этом смысле свернутый тезис, на котором я бы, наверное, и закончил сегодня такую простую, с моей точки зрения, лекцию. Что делает философ в стране, где он философствует? Он порождает чувство стыда. Вообще, когда появляется философ в этой ситуации, всем, кто не самоопределен, должно быть стыдно. Если этого нет, то в стране нет философии. И тогда вы можете сколько угодно резонерствовать на самые умные темы, но помните, как после одной из первых лекций на меня обиделся Грицанов и сказал, что вообще никогда…

Д.Г. – Это не лекция была, это введение и выставление исходных …

В.М. – Ну, т.е. после самой первой лекции. Мне бы не хотелось, чтобы другие люди, которые имеют некоторое отношение к философии в Беларуси, в общем, реагировали таким же образом, но без этого обойтись нельзя. Помните Семенова?

Д.Г. – Тоже обиделся?

В.М. – Нет, я бы не хотел, чтобы он обижался, но я же не знаю, кто читает стенограммы этих лекций. Помните Семенова, да? И помните реакцию, которую вызывал Семенов, например, в Шилуте? Было у кого-нибудь чувство стыда? Было все, что угодно: восхищение Семеновым, еще что-нибудь такое. Но в то же время было ощущение того, что это вроде и имеет некое отношение, к тому, что мы обсуждаем, но какое-то очень странное отношение. Что может заставить политика обращаться к идеальному плану и самоопределяться? Я думаю, что только вот это. Когда, например, в косвенном, опосредованном, отсроченном разговоре, сталкиваясь с философским текстом своего современника, политику становится стыдно за то, что он делает. Только после этого он может поменяться и перейти к тому, что он делает нормально. Может. Не обязательно он это сделает. Ну, а дальше тогда: ответственность или вина за то, что не выполняется миссия философа – она, между прочим, распределена на двоих в этой паре, и на самом философе она лежит (если философ не делает этого – не порождает этих вещей), и на политике, который заглушает чувство стыда и постоянно ищет отмазки, оправдания. В данном случае в тезисах Акудовича эти отмазки создаются обоими участниками разговора, потому что, с одной стороны, политик вместо чтения философского текста, с отношением к философу как к индивидуальности и с удержанием идеального плана идет к некоему источнику знаний как к науке за советом и, не получая его, говорит: «Ну, и херня полная, эти ваши философы». И философ, который вместо того, чтобы объяснить, в чем неправильность вопроса, обращенного к нему, объясняет, что философия вообще к этому не причастна. Собственно, сегодня я, наверное, на этом бы и закончил. Вопросы, реплики, критика, замечания?

А.Л. – А если вернуться все-таки к Вашей личности, как Вы думаете, Вы сейчас философствуете и вызываете ли у кого-нибудь чувство стыда? С персонального какого-то ракурса.

В.М. – Если попытаться исключить из этого некий психологизм, то я бы сказал, что да. Через опосредованную коммуникацию я думаю, что да, я вызываю такое чувство и вызываю такую реакцию. Если говорить про каждую конкретную ситуацию, включая ситуацию «здесь и сейчас» – мне трудно сказать. Вообще говоря, с психологистической точки зрения, это поведение выглядит, скажем, предосудительным, неправильным, если человек вызывает у другого при непосредственной коммуникации чувство стыда – он скорее всего манипулятор и плохой человек. А в философском разговоре это не только не предосудительно, но и обязательно. Поэтому эти вещи необходимо делать в рамках опосредованной коммуникации, независимо от того, будет ли это лекция, или это уединенное чтение некой философской статьи или размышление над стенограммами, или вообще размышления после разговора. Через возбуждение чувства вины, стыда и т.д. действуют люди, которые достаточно часто становятся персонажами литературы – какой-нибудь Карлсон, например, который постоянно апеллировал к некоему чувству вины или стыда у тех, с кем он разговаривал (что у Малыша, что у Фрекенбок или еще у кого-нибудь). Это очень распространенный сюжет для любой литературы.

Другое дело – культурная миссия. Поэтому то, что предосудительно в живой коммуникации, является допустимым в театре, и это одна из форм катарсиса театрального, когда люди испытывают соответствующие чувства, в том числе и чувство стыда. Это даже присуще в общем нормальной журналистике, но не новостной, а фельетонной журналистике, когда есть мышление и т.д. Вот для чего чернуху, например, показывать в документальном жанре? Для чего неприглядные стороны жизни показывать по телевидению, в газетах и т.д.? Можно смаковать грязь, а можно обращаться к совести людей, которые были рядом и тем самым через это влиять на габитус, поведение, формы отношения людей и т.д.

Ю.А. – А всегда ли чувство стыда может стать мотивом к поиску идеального плана?

В.М. – Чувство стыда, нет. Оно, наверное, никогда не станет мотивом к поиску идеального плана. Я скорее говорю другое в этом месте. Именно столкновение с философом может обнаружить у политика отсутствие идеального плана и после этого философ говорит: И что, тебе, парень, не стыдно вообще?» Смотрите, какая вещь. Выходит, например, политик в Беларуси и совершенно безграмотно говорит и лепит все, что угодно. Например, создает оксюмороны такие, типа «православного атеизма» или что-то такое. И у него ни в голове, ни в заднице не шевелится никакого чувства, что так делать нельзя. Потому что он знает, что те, кто могут это заметить и обратить на это внимание – это те, с кем можно не считаться. А те, с кем нужно считаться – они даже если и заметят это, не придадут никакого значения. А кто может придать этому значение? Тот, который скажет: «Нет, парень, атеизм – это атеизм, а православие – это православие, и это есть понятия». Кто в Беларуси может выступать от имени понятий? А дальше он проверяет. Он же понимает, что он глупость сказал. Он проверяет, может ли он дальше глупости говорить или нет. Идет, например, в Академию наук и говорит: «Ребята, а слабо Вам разработать идеологию православного атеизма?» Ну, или, например, социально ориентированного рыночного государства. Социально ориентированной рыночной экономики и т.д. Те говорят:

— Ну, понимаете… – типа корчат из себя интеллигентов.

Он говорит:

— Я то понимаю, но я у вас спрашиваю: вы можете или не можете?

Те говорят:

— Ну, понимаете …

— Нет, я у вас спрашиваю, вы можете или мне вас заменить кем-то другим?

— Можем, можем! Можем!

И начинают делать, тогда он говорит:

— Да, я могу и дальше не считаться с этой гнилой интеллигенцией. Потому что я где-то смутно чувствую, что я фигню сморозил. Но они мне эту фигню потом обосновать смогут, диссертации на этот счет защитить смогут, поэтому я могу и дальше не стремиться, не изучать чего-то, не знать и т.д.

Поэтому где-то там в Европе на него смотрят и говорят:

— Ну, парень, так же нельзя!

А ему по барабану, в своей стране все можно, потому что здесь нет философа, ни одного философа, который мог бы стать и сказать:

— Парень, тебе должно быть стыдно за это!

С другой стороны я понимаю, что диктатором человеку с чувством стыда не стать, потому что когда Гайдара спрашивают…

ЧЕГО ТАМ ШВЕЦОВ ОПЯТЬ БОРМОЧЕТ??!!! Чего ты опять бормочешь?

А.Ш. – Я не бормочу. Если все дело в Лукашенко…

В.М. – При чем здесь Лукашенко?!!

А.Ш. –Так а чего Вы тогда это говорите?

В.М. – Я про тебя говорю, блин, понимаешь какая фигня?!!

А.Ш. – А я понимаю, не надо про меня говорить!!!

В.М. – Нет, подожди, я кому говорю вот это?

А.Ш. – Я слушаю.

В.М. – Я не Лукашенко это говорю. Хотя, между прочим, он получает информацию о том, что я здесь говорю, я думаю. Но я ведь говорю тебе, и, понимаешь какая штука: Лукашенко – это просто пример из задачки, который где-то там и так далее. Почему я неполноценный философ? Потому что, когда я начинаю встречаться с практиками, – и в этом смысле Ластовский тут меня правильно ловит, я, отвечая ему на это, тоже немножко, наверное, лукавил – проблема в том, что я не могу вызвать чувство стыда у большинства практиков, с которыми я имею дело. Вот есть некоторый круг людей, который скорее нацелен на причастность к институту философии, либо к ученикам моим, либо к коллегам и т.д. – вот те в моем присутствии чаше всего стыдятся говорить глупости, есть такое дело. Но вот это сродни путанице опосредованной и непосредственной коммуникации. Это на грани психологического манипулирования. Поэтому меня очень «стремаются», как говорит молодежь, люди, которых я люблю и которые меня любят. Именно из-за этой тонкой грани психологизма и опосредованности. Я в предыдущей лекции говорил про этос, топос и логос философа, всем рассказывал (это тебя не было) норму своего поведения. Я не могу вести себя иначе. Это норма, которую я положил в программе своей жизни, но там есть грань, которую нельзя переступать. Пространство интимного, непосредственного контакта и пространство культурной коммуникации, где люди в позициях. И там, где они в позициях, к сожалению, должен признать: не философ я, а так себе. Потому что чувство стыда у практиков по позиции в Беларуси я практически не вызываю. В лучшем случае, они скажут:

– Ну, говно какое-то Мацкевич написал очередное.

Или как Лебедько говорит постоянно – там есть разные такие формы, они даже до формул доведены. Калякин говорит:

– Ни субъекта, ни объекта.

Лебедько уже в который раз говорит:

– Мацкевич – пессимист, а я профессиональный оптимист, поэтому я его слушать не могу, он мне противен в силу этого.

И никакого чувства стыда у него по этому случаю не возникает. Я думаю, что не возникает и у Милинкевича, басню про которого мне рассказал Заронак с Горок:

– Почему ты не понимаешь Мацкевича? Потому что ты не гуманитарий, а если бы был гуманитарием, все равно бы ничего не понял, бо гэта нерэальна.

И т.д. и куча отмазок. А, в общем, адекватная реакция на мои тексты для меня была бы именно такой. Люди, которые попадают в круг моего интимного значения, непосредственного общения со мной в семинаре или еще где-то могли бы их разбирать по строительным лесам, по палочкам, по досочкам, по гвоздикам, и прочее и прочее. Это одна реакция, а вот на уровне практиков, там должна быть именно такая штука:

– Ну, как же так, если Мацкевич прав, то мы неправы. И в этом миссия и назначение, а Лукашенко мне по барабану.

А.Ш. – Все тогда понятно, но Вы же говорите…

В.М. – Блин, Анатолий, у тебя странная манера западать на то, что говорится, очень странная!!! А ты от первого лица меня слушаешь?

А.Ш. – От первого, от первого.

В.М. – Вот и отлично, тогда что ты услышал про Лукашенко, который вызывает чувство стыда у тебя?

А.Ш. – То, что Вы про него говорите. У меня вызывает чувство стыда он. Я в разных словах, но эти вещи тоже…

В.М. – За меня тогда.

А.Ш. – Точно. Зачем Вы говорите…

В.М. – Я, значит, не попал.

А.Ш. – Зачем Вы говорите, что кому-то стыдно, вернее, что никому не стыдно, так зачем тогда говорить про стыд? Значит, это не тот повод, по которому нужно говорить. Если Вы говорите, что у Вас есть два мира… Да, у Вас есть два мира, где один – «домик», такой прекрасный мир, где Вас понимают, где Вам уютно, и есть другой мир, который Вы ругаете. Значит нужно искать другой подход к тому миру, насколько я понимаю.

В.М. – Вот, понимаешь, какая штука. Еще раз. Где пространство жизни и деятельности философа? Конечно, не в домике. И даже не в Академии, и даже не в прогулочном перипатетическом саду, а как минимум в стране – в данном случае. И тогда косвенная коммуникация с Лукашенко у меня ведется. Ведь я тебе чего говорю? Что Акудович сознательно, по установке своей в эту коммуникацию не вступает. Я имею сознательную установку на вступление в такую коммуникацию. И у меня не получается. Не получается, потому что, например, у главных политиков страны – тех, которые могли бы составить другой конец, пару коммуникации с философом (а без этого: кто практик в стране?)… Они могли бы составить эту пару и для того чтобы ее составить – вот этот канал, чувство вины. Для меня Лукашенко в данном случае, с одной стороны, – это мальчик из задачи (я примеры должен приводить?), а с другой стороны – это, по большому счету, уже не задача, а обсуждение своего собственного самоопределения собственного пребывания в собственной стране. Я же понимаю, что я не позову Лукашенко на семинар в этот домик, правильно?

А.Ш. – Ну почему, можете и позвать.

В.М. – Только давай без фантазий. Ты передашь приглашение?

А.Ш. – Передаю.

В.М. – Вот, Анатолий, давай без дураков, я всерьез говорю.Поэтому и ты постарайся немного всерьез – не можешь ты передать. А то, что информация доходит, ну, конечно, не с лекций непосредственно, но в аналитических записках по текстам она доходит. Но толку то от этого никакого. Вот почему ты меня злишь в этом месте.

А.Ш. – Опять Швецов.

В.М. – Я тебе объясняю, почему ты меня злишь.

А.Ш. – Да зачем Вы объясняете, я сам прекрасно понимаю, это Вы так кричите, чтобы не понять…

В.М. – Э-э-э, нет. Почему Лукашенко не стыдится, получая аналитические записки? – Потому что Швецов так себя ведет.

А.Ш. – Ну, Вы прям академик, во всем виноват Швецов.

С.М. – Ну, Швецов тоже как условие задачи.

В.М. – Между прочим, да. Потому что, до тех пор пока народные массы…

А.Ш. – Ну, не народные массы.

В.М. – Подожди. До тех пор пока народные массы, например, совета министров или общественного объединения «Белая Русь», или Академии наук, получая от Лукашенко задачу на разработку идеологии православного атеизма не будут говорить, что «Мацкевич после этого над нами смеяться будет» – до тех пор стыда у Лукашенко не появится. Ну, ладно, не хотите «Мацкевич», могли бы говорить «Акудович», но только Акудович все делает так, чтобы этого вообще никогда не возникло.

С.М. – А кто может вызвать чувство стыда у самого философа?

А.Ш. – Вопрос в том, кто и при каких обстоятельствах… он будет слушать тогда, когда будет вынужден, на совесть Вы и не рассчитывайте.

В.М. – Я ж про это и говорю: когда будет вынужден? И что ты мне говоришь? Я ж тебе вроде технологию объясняю.

А.Ш. – Я говорю? Я сижу и слушаю. Пришел на лекцию, а мне тут с эмоцией говорят про человечка какого-то нарисованного. Лукашенко назвали и тычут в него пальцем. Зачем в него пальцем тыкать?

В.М. – Где нарисовал?

А.Ш. – Он человечек и есть.

В.М. — Я нарисовал вторую половинку практики. Схема – это схема, а человечек был из басни.

А.Ш. – Зачем тогда эмоции?

В.М. – Нет, смотри, эмоции у меня вызывает не Лукашенко, а ты. Твой способ слушанья.

А.Ш. – Я отреагировал на Ваши эмоции.

В.М. – Вот отлично. Отреагировал и отреагировал, реакции закончились. Теперь была другая реплика. Про что ты спрашивала?

С.М. – Кто может у философа вызвать чувство стыда?

В.М. – А зачем?

С.М. – Ему не надо, да?

В.М. – Фокус состоит в другом: философом может быть только человек с очень больной совестью, у которого чувство стыда «не проходящее». Как говорил Чехов, правда, про писателя скорее, хотя и облекал это в форму афоризма: «Хорошему человеку бывает стыдно иногда даже перед собакой». Поэтому философом или такого рода литератором, художником становятся люди с этим самым неизбывным чувством стыда. Поэтому, знаешь, почему ты не понимаешь книжку «Вызывающее молчание»?..

С.М. – Владимир Владимирович, откуда Вы знаете, что я понимаю, а что не понимаю? Вы тоже сейчас пытаетесь вызвать у меня чувство стыда?

В.М. – Ну, не знаю. А что, понимаешь?

С.М. – А почему Вы так утверждаете?

В.М. – Потому что я не видел реакции. Книжка вышла несколько лет назад, кроме заказных материалов у Кислициной и Жбанкова я чего-то ни на методколлегиуме, ни на семинарах разборов ни от кого не слышал, включая тебя. Поэтому и тебе я говорю как Швецову то же самое. «Почему Вы считаете?» А какие у меня есть основания считать иначе?

Я продолжу – Почему ты не понимаешь книжки «Вызывающее молчание»? J

С.М. – Хорошо, если это является предметом, главным предметом сегодняшней лекции, давайте разбирать. J

В.М. – Потому что единственный способ покрыть чем-то, позволяющим выживать, неизбывное чувство стыда, является насмешка, ирония и юмор. Точно так же как Швецов западает на факультативные высказывания разного рода, не имеющие отношения к сути дела, при этом суть дела он, наверное, тоже хватает, но потом пережевывает, мусолит в себе и через полчаса реагирует на какую-то фигню полную – при этом его эмоциональность реагирования или категоричность реагирования, понятно, что вызвана чем-то другим. Но это приходится догадываться всякий раз про эти вещи. Точно так же как и в этой ситуации: юмор, ирония, хиханьки и хаханьки, которые являются в тексте обязательными, – бо без этого стошнит от собственного текста, о чем говорится непосредственно в книжке «Вызывающее молчание», – не позволяют пробираться к пониманию этого всего. Еще есть реплики, тезисы?

Э. – У меня вопрос из другой плоскости, правда, по другой схеме.

В.М. – По-моему, Эдуард первый раз что-то такое по схеме спрашивает, это надо отметить.

Э. – Я просто для себя хочу уяснить, много раз слышал, вот все-таки думаю, это идеальный вариант для себя уяснить. Вот такая вещь. С точки зрения христианина я для себя так думал, а Вы объясните мне. Вот такой философ, апостол Павел, допустим, его философия на нижней части схемы и, проходя различные культурные слои, его слова интерпретировали по-разному. В результате появилось много ветвей христианства, т.е. потому что какие-то вещи интерпретировали по-своему. Мне сегодня в современном культурном слое, что воспринимать за истину – либо собственную философию развивать, обращаясь к первоисточнику, либо принять за истину ту концепцию, которая получилась в результате отслоений ненужного?

В.М. – Во-первых, если говорить про Павла непосредственно – не как про абстрактный пример, а непосредственно про Павла – то Павел заложил определенные методологические основания отношения к этому. Во-первых, он говорил, что не он есть первоисточник тех идей, которые он транслирует. Да?

Э. – Он говорил?

В.М. – Ну, да. Он говорил это про себя, что он это он не от себя придумал. Дальше он говорит это последователям и рассказывает при этом, что: ребята, некоторые из вас, я слышал, начинают называть себя не христианами (ну, тогда и слова такого еще не было), а кто-то там «аполосов», кто-то «павлов» и т.д. О чем он это говорит? Он говорит именно о том, что на каком-то культурном слое учение Христа начинает становиться предметом философствования отдельных людей, эти люди оформляют это в некоторую доктрину, пересказывая исходный текст, порождая некоторую свою школу. Дальше приходит следующий, и на культурном слое-2 еще кто-то такой. И там появляются первоначальные какие-то вещи – патристика, Ириний, еще кто-нибудь, потом появляется, например, Августин, потом появляется, например, Фома и т.д. И потом появляется реформация. И что говорит реформация? Она говорит, что мы, конечно, отдаем должное и Фоме, и Августину, и Иринию, но читать надо первоисточник. И, в общем-то, на этом Павел настаивал. И сам Павел, кстати, не написал специального текста какого-то – кроме писем, но целиком изложения некой доктрины не было у него. И поэтому мы сейчас, когда обращаемся к Павлу, по большому счету, обращаемся к его текстам, которые вошли в состав священного Писания, чего не скажешь вот про эти все штуки, несмотря на то, что католики настаивают на существовании предания и прочее. И реформация и есть, по-моему, философское отношение, именно такое.

Ю.А. – Здесь тогда получается, что философ выступает в роли обличающего пророка, ну, должен выступать…

В.М. – Вы только эту харизматию свою мне тут не навязывайте! Я про философию.

Ю.А. – Ну, так оно так получается.

В.М. – Если ты это так прочитал, ради Бога. Я говорю о философских вещах: о чувстве стыда и т.д., а обличающий пророк – это из другого контекста.

Ю.А. – Хорошо, тогда смотрите: вычеркните то, что неправильно в моих размышлениях. Пришла мысль, мысль ясная, которая вызывает чувство стыда, – не обличающая, но вызывающая чувство стыда. Человек приходит к царю и говорит эту мысль, царь стыдится, падает на колени, и все в стране меняется. Что здесь неправильно?

В.М. – Ничего, все нормально. Как правило, это заканчивается иначе, ему секир-башка… А это почему получается? Это то, что мы сейчас с Ластовским обсуждали. Не надо путать ситуацию пророческого обличения, т.е. культурную ситуацию, и коммунальную разборку, когда патлатый, заросший, питающийся акридами и медом отшельник приходит и обличает. Или чего-то такое говорит, что царю передают на словах, что его обличили и прочее. Он относится к нему так: этот плохой человек имеет чего-то против меня, и поэтому я, как власть имеющий, ему секир-башка делаю.

Ю.А. – Ну, что-то же заставляет его так поступать, какое-то абсолютное…

В.М. – Защита. Мне же легче это перенести, говоря, что Юра Алиев – человек плохой, поэтому как он может обличать чего-нибудь, если он плохой человек и ко мне питает неприязнь? Поэтому перевести это в коммунальный план и все в порядке. Что и делают цари и прочие-прочие люди. И я думаю, что надо было быть древним кочевником или человеком древней культуры – неразвитой, неписьменной – чтобы принимать обличения пророков непосредственно лицом к лицу. Как правило, в современном, по крайней мере, мире, это делается опосредованно, косвенно. Кстати, это и в древнем мире делалось чуть-чуть косвенно. Например, когда Артаксеркс читает хроники на ночь и т.д., и т.д. Поэтому и там эта схема таким образом может быть…

Ю.А. – Но они все меняли или менялись, потому что у них какой-то был абсолют. Они все одинаково понимали, что он (обличающий пророк) был прав, хоть он и плохой и противный, но он прав.

В.М. – Ладно, только без харизматии.

Ю.А. – Ок!

В.М. – Я говорил про идеальный план, ты про него ничего не слышал.

Ю.А. – Я прошу прощения.

В.М. – А в общем, рассуждения я не отрицаю, но всему свое место. Нет больше вопросов, да? Тогда на этом сегодня закончили.