Введение в философию. Лекция 4. Становление индивидуальности.

15.10.2008

В.М. – Владимир Мацкевич

Т.В. – Татьяна Водолажская

В.А. – Валентин Акудович

А.Е. – Андрей Егоров

А.К. – Андрей Комаровский

В.С. – Валерия Стукина

Алесь

В.М. – Сегодня народа мало и кричать не придётся.

Если вы пришли, значит, получили тезисы и заметили, что эти тезисы получились самыми короткими. Не смотря на то, что я сослался на свою лекцию очень давнего времени, прочитанную в городе Томске по случаю развёрнутой там программы подготовки тьюторов, и я её привёл для того, чтобы не повторять каких-то там моментов и аспектов, но сегодня и в сегодняшнем контексте я всё равно буду говорить про другое и по-другому.

Здесь надо сделать несколько оговорок, связанных с природой философии и философствования как такового и с тем, что я про это понимаю. Дело в том, что тема индивидуальности вообще достаточно распространена среди гуманитариев и философов, ею занимаются и философы, и психологи, и главное – что эта тема, или этот предмет, является достаточно болезненным вообще для методологии гуманитарных наук, для гуманитарного знания. Когда практически с самого начала 19-го века предпринимались попытки создания гуманитарных наук, единственным образцом, который можно было найти для создания наук, были науки естественные.

Вообще, что такое естественные науки – это сам по себе сложный и самостоятельный вопрос и самостоятельный предмет, потому что-то, что было известно в 19-м веке как естественные науки, представляло собой в распространённом тогдашнем философском, методологическом и научном знании, скорее, не науки как таковые, а научные предметы. А научные предметы начали складываться в Новое время и, помимо того, что они складывались в рамках развития научного знания как такового, на них очень сильное влияние оказало образование.

В частности, один из самых известных философов 18-го века Христиан Вольф, организуя преподавание в своём университете (я не помню сейчас уже точно, в каком немецком университете он преподавал), организовал это преподавание по предметному принципу и фактически перформативно обозначил разные научные предметы, дал им названия, и по поводу этих предметов были построены соответствующие учебные курсы. И вот эта необходимость оформить научное знание в некой области, поименованной Христианом Вольфом для учебного предмета, привела постепенно, через несколько поколений профессоров, к тому, что сформировались эти самые научные предметы, в которых вводился собственно сам предмет той или иной науки, обозначалась методология этой науки, методы, подходы, способы познания и соответствующие языки оформления этого знания. Поэтому к 19-му веку оформилось несколько естественных наук, главной и центральной из которых была, естественно, механика, ну или в более широком виде – физика.

Фактически, физика – и, в частности, механика – в дальнейшем выступали образцами для организации построения всех научных предметов. И даже на сегодняшний день, наверное, именно физика и механика являют собой классический вариант науки. Поэтому не случайно снобистские физики делят все науки на две части: физика и «коллекционирование марок». Потому что, формируя естественные науки с объектом, который они изучают – природой – естествоиспытатели столкнулись с тем, что если в науке механике наработано достаточно много идеальных объектов (будь то материальная точка, рычаг, маятник, непрерывное, равномерное, прямолинейное движение, абсолютно чёрное тело и т.д.), то вся остальная природа с трудом описывается идеальными объектами.

В частности, живая природа долгое время вообще не имела никаких идеальных объектов вплоть до 20-го века, и в 20-м веке даже была такая не очень известная, не очень получившая продолжение попытка превратить биологию в науку. Из чего её, собственно, нужно было превращать в науку? Её нужно было превращать в науку из этого самого коллекционирования фактов. Поэтому, помимо механики – первой – ну а потом и каких-то других физических дисциплин, все остальные науки в естествознании на долгое время застряли вот на этой стадии развития – коллекционирования и описания разных фактов. Когда фактов собиралось достаточно много, возникала проблема классификации. Но проблема классификации, не смотря на ярчайший вклад Карла Линнея в классификацию животного мира, в общем, так и не была разрешена в естественных науках до математики (а может быть, даже не до математики, а информатики) в 20-м веке, потому что даже для биологии Карл Линней сделал две классификации: одна из них опиралась на объективные основания, вторая была совершенно «отпотолочной». Т.е. если животных он классифицировал таким образом, что потом дарвинизм так или иначе принял это дело и верифицировал эту классификацию, то ничего подобного в классификации в мире растений не проделано до сих пор. И в этом смысле классификация растений в современной биологии представляет собой вот это самое пресловутое «коллекционирование марок». Там нет, скажем, необходимых и достаточных условий для того, чтобы связывать различные номинации тех или иных типов, классов, отрядов и т.д. между собой, соотносить их каким-то образом. Они представляют собой не более чем топику, т.е. ящички, в которые складывается что-то, отличное от другого. Ну и приходится считаться с тем, что то, что мы знаем про растительный мир, классифицируется или упорядочивается через те ящички, в которые это всё разложено сначала Карлом Линнеем, а затем последующими ботаниками.

Так вот, биология как наиболее неудачливая естественная наука, в отличие от физики, задавала другой полюс в естествознании. Ну, а где-то посредине между биологией и физикой (или механикой) болталась химия, в которой, в общем-то, не удавалось достичь такой же строгости и идеализации, как в физике, но, тем не менее, какие-то идеальные объекты там существовали, а набор эмпирических фактов напоминал ту же самую биологию вплоть до того, как появилась периодическая система элементов Менделеева. Но и периодическая система Менделеева не решила проблему онаучивания химии, потому что и сам Менделеев, и Бутлеров, и французские химики уже после создания периодической системы элементов начали выяснять отношения между собой по поводу существования в химии идеальных объектов – например, валентности. Когда нужно было строить какие-то модели для описания химических явлений и процессов, то пользовались моделью атома, т.е. простейшей структурой, и вопрос о том, существует ли в химии, скажем, в мельчайших единицах и веществах какие-то структуры объективно или это придумано для нужд, скажем, объяснения одним химиком другому химику каких-то вещей, которые он понимает и научился делать эмпирически, долгое время было неизвестным.

Вы, наверное, помните, что и сама периодическая таблица Менделеева создавалась отнюдь не для описания объективного элементарного базиса химии, а Менделеев придумывал её для нужд образования, т.е. как студентам втюхать и объяснить взаимосвязи и различия между разными элементами и как-то упорядочить для них картинку, чтобы студенты учились химии так же, как учатся гуманитарным дисциплинам. А что означает учиться гуманитарным дисциплинам? Это означает наизусть выучивать даты, имена, события, которые не имеют в большинстве своём ни объяснений, ни какой-то там преемственности, ничего. Ну и, в этом смысле, если вы припомните свою учебную практику (особенно те, кто сейчас учится), то, наверное, увидите разницу между тем, как сдаются экзамены по естественным дисциплинам, или по точным наукам, и по наукам гуманитарным, в частности, по истории. Если в естественных науках нужно что-то понять и можно что-то из чего-то вывести, и поэтому там соображалка помогает в сдаче экзаменов и тому, чтобы студент смог договориться с преподавателем, то в гуманитарных науках нужно знать, выучить наизусть.

И вот эта неупорядоченность фактов, неупорядоченность каких-то явлений, которые наблюдаются, очень сильно тревожила методологов гуманитарного знания в 19-м веке и некоторое время они пытались внести в гуманитарное знание такой же порядок, как существует в образцовых, эталонных естественных науках, в частности, в механике. Поэтому стали появляться разного рода механистические теории, или гуманитарное знание пытались упорядочить в каких-то «-измах» (например, в социологизме, биологизме, механицизме и т.д.), для того, чтобы внести какой-то порядок в гуманитарное знание с тем, чтобы перейти от простого коллекционирования фактов к хотя бы каким-то самым простейшим теоретическим работам, приводить гуманитарное знание к объяснительному что ли, попытаться его объяснять.

Но когда и это, в общем, не получалось, то целым рядом философов, методологов тогдашних гуманитарных наук было выдвинуто предположение, что историческое знание, или знание о духе, знание о культуре, в принципе отличается от естественнонаучного знания, и для этого у них была соответствующая философия, заимствованная ещё с древних времён. В частности, тот же Аристотель, когда создавал свою аналитику, категорически отказался использовать в качестве единиц суждения единичные объекты, вообще отказывая единичному или уникальному в праве становится объектом научного знания или вообще мышления, логики, по крайней мере. На этом основании Аристотель запрещал употреблять имена существительные, особенно имена собственные, в построении своих суждений, силлогизмов и т.д. Он предпочитал оперировать знаками, символами, обозначающими, замещающими собой имена собственные, имена единичных вещей. И это представление стало общим местом для формальной логики, и только недоучки или те, кто поверхностно относился к логике, могли употреблять выражения типа: «Сократ – человек. Все люди смертны. Следовательно, Сократ – смертен» и т.д. В аристотелевской силлогистике, в строгом смысле этого слова, нужно было употреблять символы и знаки: «А есть В, В есть С, следовательно А есть С» и т.д.

Так вот, в качестве такого кардинального различия между естественными и гуманитарными науками, естественным и гуманитарным знанием, философы и методологи 19-го века положили уникальность исторических событий, говоря о том, что история состоит из индивидуальных случаев, уникальных событий, и поэтому никакой исторической теории, или теоретических построений, быть не может.

Понятное дело, что такой радикальный тезис был своеобразным ответом на разного рода вот эти «-измы», в которых социальные явления, гуманитарные явления, исторические явления пытались подвести под некие законы. В частности, марксизм, анализируя общественно-исторические формации, выводил какие-то специфические законы смены этих общественно-исторических формаций, опираясь на самые общие законы, предложенные в гегелевской диалектике. И потом, уже в последующее время, такого рода попытки вывести для уникальных событий какие-то закономерности Поппер называл историцизмом, имея ввиду ту же самую установку, которая была известна и Вильгельму Дильтею, и потом самым знаменитым неокантианским школам (Баденской и Марбургской) – это представление об индивидуальности и уникальности того, что лежит в истории, и с чем мы пытаемся работать. Поэтому было предложено запретить, или, скажем, отказаться от объяснительных конструкций для исторических явлений, а исторические явления и события было предложено понимать. Противопоставлялось, таким образом, понимание и объяснение. Объяснение оставалось для естественных наук, а гуманитарные науки требовали понимания.

Чаще всего гуманитарным знанием и естественным знанием занимались разные люди, но бывали и прецеденты, когда один и тот же человек пытался комплексировать в себе и то, и другое. Наверное, самой яркой такой фигурой является Вильгельм Вундт, который в 1870 году попытался сделать из психологии естественную науку.

Вообще, такого рода попытки предпринимались и раньше. Например, когда Огюст Конт задумывал свою социологию, он тоже пытался каким-то образом заимствовать метод и подход из естественнонаучного знания. У него к тому же были предшественники, например, Джон Стюарт Милль или Иеремия Бентам, которые тоже были озабочены созданием соответствующих гуманитарных дисциплин. В частности, они носились с политэкономией, которая получила достаточно большое развитие в Англии, и из политэкономии там вырастали разного рода другие отрасли знания, другие какие-то подходы. И Иеремия Бентам предлагал в качестве образца для построения гуманитарных наук взять химию. То, что физика не годится, это он понимал, а вот, может быть, с химией там получится.

Джон Стюарт Милль пошёл по другому пути. Он попытался поиграть с логикой. Дело в том, что сама по себе логика построена на дедуктивном выводе. Не обсуждается, откуда берётся то или иное знание, но на основе имеющегося знания мы можем выводить какое-то другое знание и двигаться в этом смысле от общего к частному, поэтому дедуктивный характер логического мышления характерен для мышления учёных, для тех, кто занимается теоретическими изысканиями в области естественных наук. А индукция при таком теоретическом подходе, в общем, остаётся в удел экспериментальным отраслям естественнонаучного знания. А для гуманитарных наук, или для этого самого пресловутого «коллекционирования марок», дедуктивный путь вообще невозможен, и поэтому Джона Стюарта Милля очень интересовала вообще индуктивная логика. Ему казалось, что он её разработал – эту самую индуктивную логику – но, по большому счёту, ничего специфического или оригинального по отношению к теории ассоцианизма, или теории ассоциаций идей, разрабатываемой донаучными психологами, индуктивная логика в себе не содержала. Она содержала в себе фактически некоторые правила совмещения разных фактов по самым простейшим модальным категориям – например, по смежности, по времени и т.д.

И вот такого рода рассуждения, связанные с природой гуманитарного знания, сделали индивидуальность очень популярной и модной темой, которой кто только не занимался. Соответственно, когда говорится об индивидуальности, то чаще всего используется несколько такого рода полаганий, связанных с тем, что такое индивидуальность.

Во-первых, индивидуальность единична и уникальна и поэтому подчёркивается непохожесть, несхожесть, отличие от всего другого. И уникальность не тождественна индивидуальности, особенно применительно к гуманитарному знанию, потому что, помимо уникальности, необходимо ещё, скажем так, вводить некоторые другие категории по отношению к ней. Ну, скажем, чтобы мы могли говорить об уникальности какого-то объекта – или какой-то вещи, или субъекта, это не так уж важно – необходимо, чтобы была преемственность в этой самой уникальности…

Т.В. – В уникальности или в индивидуальности?

В.М. – В индивидуальности. …Преемственность при всей уникальности событий, явлений и т.д. Индивидуальность сохраняет преемственность. Ну, скажем, река на протяжении своего течения, наверное, так же уникальна, как и любой другой процесс. Но по отношению к реке мы не можем применять категорию индивидуальности, потому что река в разных местах своего течения – наверное, это будет сейчас излишней метафоричностью, но тем не менее – не осознаёт своего единства, того, что это одно и то же. Поэтому мы говорим про индивидуальность применительно к человеку, понимая, например, что человек в детстве и человек в старости совершенно не похожи друг на друга. Они гораздо больше не похожи друг на друга чем, например, двое детей или двое стариков. И, тем не менее, в категорию индивидуальности входит опознание стариком себя на детской фотографии.

Т.В. – Это ж не целостность, а просто опознание. А река она тоже различна и в начале, и в конце…

В.М. – И тем не менее, вот это самое опознание в другом уникальном себя и сохранение вот этой преемственности единства я…

Т.В. – Вы имеете в виду, что индивидуальность – это только то, что может само себя опознавать?

В.М. – По большому счёту, да.

Т.В. – Значит, вещи не индивидуальны?

В.М. – Вещи уникальны, но, когда мы говорим про категорию индивидуальности, она применима только к гуманитарным объектам и это связанно именно с этой стороной – применение по отношению к очень разному одного и того же наименования.

Т.В. – Но тут же разница в применении к другому объекту одного и того же наименования или к себе? Вы сейчас об этом говорите? Мы же тоже можем применять к очень разному в реке одно наименование: это – река.

В.М. – Но там достаточно категории уникальности. Я ж и говорю, что очень часто при поверхностном отношении индивидуальность и уникальность отождествляются. Но в этом нет никакой необходимости. Более того, в этом нет никакой новизны, креативности и т.д., потому что в этом смысле, действительно, ничего в этом мире не отличается друг от друга – всё уникально. Этот стул не похож на другой стул, даже если они из одной и той же партии или серии. Они чем-то разные.

Но в гуманитарном знании под индивидуальностью понимается не это различие – уникальность. Наверное, в самом начале нужно было сказать не про эту преемственность, а про выделение себя. Т.е. почему мы не можем говорить об индивидуальности, например, применительно не только к реке, к неживому, но даже и к живому, ко многим животным – из-за того, что они не выделяют себя из мира и в этом смысле не опознают себя по каким-то проявлениям. Например, кошка или петух не осознают себя как себя, видя своё отражение в зеркале. Они не выделяют себя из окружающего мира, не смотря на очевидные реакции, которые противопоставляют их окружающему миру, заставляют проявлять какие-то там поведенческие реакции и т.д. Но, тем не менее, вот это вот выделение себя из всего остального присуще именно гуманитарным объектам. Причём я буду и дальше говорить про гуманитарные объекты, а не про человека, потому что, в принципе, в историческом заходе то же самое относится и к человеческим коллективам, и к событиям историческим, которые включают в себя людей. И вот эта идентификация, идентичность себя и отделение себя от всего остального, она помимо уникальности входит в категорию индивидуальности.

Ну и вот тогда уже третьим компонентом будет это самое сохранение преемственности индивидуальности, или самости, отделённости, не смотря на временные или ещё какие-то серьёзные изменения в самом объекте. В этом смысле, наверное, опять же важна была бы мифология, потому что эта штука выращивалась и формировалась достаточно долго. Например, когда добрый молодец кинется-откинется и превратится в серого волка, то, собственно, что заставляет и самого молодца-тире-волка, и других считать, что это одно и то же? И какие бы метаморфозы не претерпевала эта самая индивидуальность, она как бы сохраняет себя, свою целостность на протяжении всего периода, скажем, своей жизни, экзистенциальности.

При этом существуют, наверное, в психологии, в психиатрии разного рода эмпирические факты, которые проблематизируют эту вещь. Но там и не приходится говорить в этом смысле про индивидуальность, там приходится говорить как раз про утрату индивидуальности. Например, случай амнезии, когда забывается вся предшествующая биография и человек не опознаёт своё как своё, как принадлежащее ему. Точно так же существуют феномены раздвоения личности, когда в одном и том же теле вдруг начинают уживаться мистер Хайд и доктор Джекил (или наоборот?). И в этом смысле мы можем говорить о разрыве индивидуальности, нарушении индивидуальности и о феноменальной способности индивидуальности сохранять себя как себя, независимо от тех изменений, которые с ней происходят.

И вот в дальнейшем, рассуждая дальше, я буду пользоваться представлением об индивидуальности, построенном на таких простейших полаганиях и категориях. При этом, наверное, надо бы оговорить несколько моментов, связанных с тем обстоятельством, что я не могу говорить об индивидуальности только применительно к человеку как таковому, а распространяя её и на другие гуманитарные объекты. Ну вот, скажем, можно начать хотя бы с нации.

Меня в своё время поразил разговор с одним итальянским политиком на пенсии, который приехал в Беларусь, и мы с ним обсуждали особенности белорусской истории и белорусской нации. И когда он, не очень понимая, что к чему, задаёт какие-то вопросы, я ему говорю: «Понимаете, какая вещь, вам, итальянцам, наверное, трудно понять с вашей более чем двух с половиной тысячелетней историей нас белорусов, история которых некоторыми вообще отсчитывается от 45-го года 20-го века, а в большинстве случаев мы возводим себя к середине 19-го века». Он говорит: «Не надо врать. В этом смысле, – говорит, – итальянцы и беларусы, эти две нации, по возрасту одинаковы». Говорю: «Как так, пардон?» Он говорит: «Ну, очень просто. Итальянская нация произошла не от древних римлян – латинян там и прочих. Там была древняя история. А современная итальянская нация начинается после гарибальдийских войн и объединения Италии. Поэтому отсчёт национального существования ведётся таким образом». И я тогда думаю себе: «Ага, вот как интересно: значит, у них существует этот самый разрыв национальной идентичности. Т.е. они понимают всё предшествующее в Италии и знают, и изучают, но не рассматривают это как своё». И, между прочим, и нации, и индивидуальному человеку, человеку-индивиду, с индивидуальностью взращиваемому, – этому необходимо учиться.

В.А. – Валодзь, усё ж такі трэба трошачкі ўдакладніць. Прабач, што ўрываюсь. Рэч у тым, што ён абсалютна мае рацыю. Між іншым, знакамітая…

В.М. – Только, Валентин, я надеюсь, что ты не будешь про национальные вопросы. Мне это нужно было только для того, чтобы не говорить про индивидуальность применительно к человеку.

В.А. – Бясспрэчна. Но ты канцэптуальна памыляешся. Ты проста не разлічаеш нацыянальную гісторыю і гісторыю ўвогуле. Сапраўды, нацыянальная гісторыя пачынаецца ва ўсіх там у 18-19-м стагоддзях. А гісторыя ўвогуле – гэта ўжо іншае. Адныя блытаюць туды, другія – у іншы бок…

В.М. – Валянцін, мяне зараз не гэта цікавіць. Мяне цікавяць вось гэтыя самыя разрывы ў ідэнтычнасці.

В.А. – Ну, харашо. Я хацеў цябе проста паправіць. Гэта дзве розныя рэчы: нацыянальная гісторыя і гісторыя ўвогуле.

В.М. – Зараз не пра гэта, а пра індывідуальнасць.

Ну, вот хорошо, на самом деле, что Валентин сейчас сказал, потому что это даст мне повод про ещё одну вещь поговорить, о которой я забыл.

Значит, я говорил о том, что индивидуальности надо учиться. Индивидуальность не приобретается от рождения. Индивидуальность – это не есть то, что от рождения присуще человеку. Ребёнок в самом младенческом возрасте до какого-то момента себя в зеркале не узнаёт, он вообще не различает в зеркале чего-то. Потом он начинает там видеть другого ребёнка и через какое-то время он начинает понимать, что это он. Вот этот момент очень важен при научении-обучении индивидуальности. Для большинства детей этот промежуток времени, когда ребёнок не реагирует на то, что в зеркале, потом видит там другого и только потом соотносит себя с тем, что видит, занимает очень мало времени. У некоторых детей это может быть несколько дней, а некоторые разбираются с этим за один сеанс, что называется. Но, тем не менее, это некий процесс: от неразличения, затем к различению, а потом к отождествлению.

Это мне важно для того, чтобы подчеркнуть, что индивидуальности учатся, её приобретают. А значит, возможно и для человека жизнь-бытие без индивидуальности, когда он – любой человек – уникален, но, тем не менее, не любой индивидуален, не любой человек приобретет индивидуальность. И точно так же, как ребёнку индивидуальности нужно учиться, точно так же и в истории человек учился индивидуальности, приобретал индивидуальность.

Я не буду сейчас повторять то, что я говорил в той лекции 12 лет назад в Томске. Это вы посмотрите, если кому интересно. Но этот процесс обучения индивидуальности растянулся на много-много столетий от того самого времени, которое я называл осевым временем, когда человек начал сомневаться. Грубо говоря, он в этот момент, с одной стороны, осознал существование чего-то другого, выделил себя из окружающего мира через это, через рефлексию этого знания, ну, или не рефлексию, а осознание того, что знание может быть ложным. А дальше начались всякие там попытки, которые можно описать по-разному, попытки выделения себя, чтобы потом отождествиться с самим собой и приобретать индивидуальность.

И вот, начиная с времени первого радикального сомнения и вплоть до новейшего времени, растягивается процесс обучения индивидуальности и становления индивидуальности.

Но дальше, смотрите, то, что Валентин мне сказал сейчас – я в этом смысле выдёргиваю из того, что говорит Валентин, только один аспект и, наверное, даже выворачиваю его по-своему. Дело в том, что я не могу, например, сейчас опираться на ту свою лекцию, на то своё представление об индивидуальности точно так же, как меня очень мало волнуют наработки других философов, психологов, педагогов, гуманитариев про индивидуальность. Я должен строить своё представление об индивидуальности, потому что сейчас, через 12 лет после той прочитанной лекции, я решаю совершенно другую задачу, и я не знаю, что такое индивидуальность на самом деле, точно так же, как я не знаю вообще ни национальной истории, ни этнической истории толком, ни истории философии и ещё чего-то. Я разговариваю и рассуждаю. Рассуждаю я не потому, что просто резонёр такой, а потому, что я, решая какую-то задачу, могу оказаться на той самой границе знаемого и незнаемого. Поэтому всё то, что знали другие до меня, может оказаться для меня просто неприемлемым. Вот буквально сегодня я открывал в Интернете рассуждения про индивидуальность Слободчикова и Бабкина. Ну, неинтересное рассуждения. Наверное, даже, в общем, они им для чего-то нужны. Но мне индивидуальность нужна сейчас в рамке рассмотрения введения в философию, а введение в философию мне нужно для того, чтобы в дальнейшем продолжить движение, начатое в семинаре в прошлом году, которое мы называли таким вот наглым образом «Задача научения мышлению каждого».

Что значит каждого? И вообще, что означает отношение между человеком, который на протяжении тысячи лет своей истории обретает индивидуальность, каково его отношение к мышлению, которое, как я говорил в прошлой лекции, для меня представляется чем-то интерсубъективным, интерсубъектным, транссубъективным и, более того, объективным, внеположенным человеку и лежащим вне человека? И поэтому я склонен сейчас разворачивать перед вами несколько другую картину становления индивидуальности, которая отличается, наверное, от всего того, что говорили мои предшественники, и я ни в коей мере не буду настаивать на том, что моё представление более правильное, чем, скажем, у Акудовича. Я просто говорю, что оно разворачивается для решения определённой задачи. Собственно, для этого вся философия существует. И поэтому я начинаю потихоньку возвращаться к материалам прошлой лекции. И здесь мне ещё понадобится то такое полуёрническое, полупамфлетное, полухудожественное рассуждение, которое у меня было про театр в книге «Вызывающее молчание».

Используя материал той книги, материал предшествующих лекций (надеюсь, что, по крайней мере, часть активной аудитории знакома и с тем, и с другим), я попытаюсь сейчас построить определённую схему, на основе которой, как мне кажется, и происходит многотысячелетнее становление индивидуальности, и, собственно, для чего это нужно.

Здесь, опять же, нужно сделать какие-то оговорки такого чисто философского порядка. Ну, что значит философского порядка? Философского порядка – это примерно как «Земля похожа на пень» или «Начало всему – огонь», или что-нибудь такого рода, когда делаются некоторые такие суждения, которые могут становиться определёнными формулами. И понимаете, я считаю достаточно глупым занятием изучать наследие предшествующих философов всё целиком. Это занятие для определённого рода шизофреников, которые считают себя историками философии или специалистами по определённому философу, по определённой школе и т.д. Такая штука нужна только для архивно-культурного дела. А большинство людей, ориентированных на практику, знают предшествующую философию по разного рода философемам: «Земля похожа на пень», «Всё течёт – всё меняется», «Я знаю, что ничего не знаю», «Cogito ergo sum» и т.д., и т.д. Из этого складывается некая такая синкретическая картинка.

Так вот, я делаю заявление, что вне мышления, безотносительно мышления, нет нужды ни в какой индивидуальности, и индивидуальность – это то, что нужно мышлению для того, чтобы продолжить своё существование.

Наверное, следствия из этого полагания – формально-логически – могут быть выведены каждым самостоятельно. В каком-то смысле я могу намекнуть на такие вещи. Если вы скажете мне после этого: «Неужели в деятельности нет индивидуальности?» – я вам скажу: «Конечно. Деятельность не требует индивидуальность». «Неужели там, не знаю, искусство, литература не требуют индивидуальности?» «Да, – говорю я, – ни искусство, ни литература не требуют индивидуальности». Индивидуальности требует мышление. Мышление, которое в этом смысле противопоставляется деятельности.

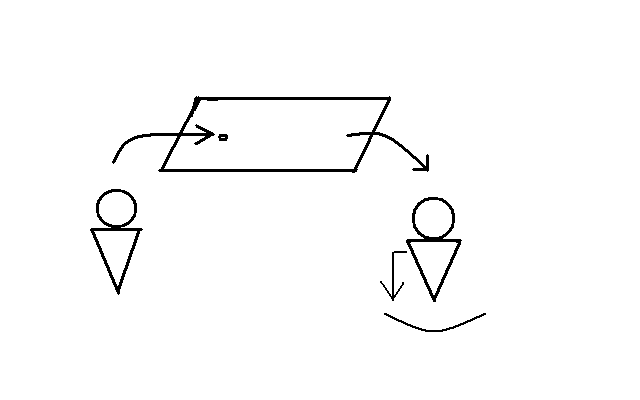

И тогда я напоминаю материал прошлой лекции и говорю, что мы с вами в прошлый раз говорили о существовании некого идеального плана, с которым работают. И поэтому идеальный план отличается от идей, от мира идей, или, как Водолажская в прошлый раз говорила, «идеальный план отличается от плана идеального». Идеальным планом мы называем то в идеальном, что определяет и фундирует коллективную работу, т.е. то, что позволяет кому-то выносить что-то в идеальный план, класть это туда, а кому-то что-то брать оттуда, из идеального плана, и тем самым что-то делать в своей деятельности, в своей ситуации, руководствоваться этим (СХЕМА 1).

СХЕМА 1

Это представление об идеальном плане, которое вводилось, как вы помните, на восьмёрке позиций, которую я разыгрывал в прошлый раз: от Анаксагора до Аристотеля и от Перикла до Александра Македонского. Но сейчас я расскажу об этом немножко по-другому, прибегая как к материалу книги «Вызывающее молчание», так и апеллируя к некоторой истории и предыстории театра.

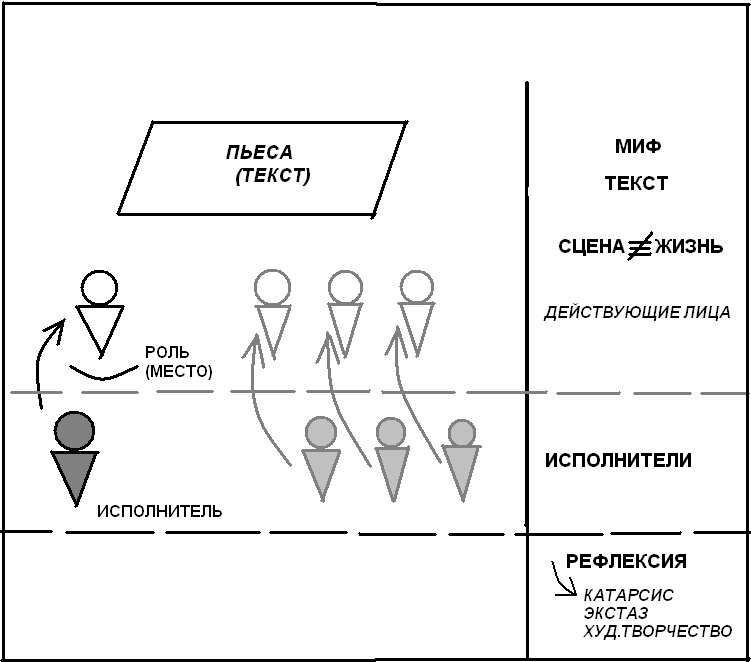

Понимаете, какая вещь: люди играли и игрались, в том числе, игрались с разными ролями, в разные роли, достаточно давно – до всякого там осевого времени, задолго до Эсхила, Софокла и Эврипида. Эти игры, тем не менее, сильно отличались от того, что было потом. Например, пресловутый обряд инициации, который встречается у очень многих, если не у всех древних народов, предполагает определённого рода мистерию и разыгрывание каких-то мистических событий, когда ребёнку необходимо выполнить ряд каких-то ритуализованных действий, разыграть какую-то мифическую, или близкую к мифической, ситуацию, пройти её определённым образом и после этого он во что-то превращается или что-то с ним происходит. Но вопрос в данном случае заключается в том, насколько разыгрываемая роль, скажем так, различается от того, кто её разыгрывает, насколько в самом действии, в этом событии различается пьеса, текст, и дальше – предписанное этим текстом место, роль и исполнитель роли, который в это место заходит и разыгрывает там свою роль (на СХЕМЕ 2 – ПРАВАЯ ЧАСТЬ).

Скажем, для обряда инициации или вообще мистерий древних людей нехарактерно осознание, усведамленне, различение текста, места, роли и исполнителя этой роли. Это всё сливается в некоторое синкретическое единство, когда человек, даже разыгрывая что-то, что не является его жизнью, им самим, тем не менее, переживает это как жизнь, соотносится с этим со всем как со своим и не различает себя как исполнителя некой роли. Роль, место и исполнитель остаются одним и тем же.

В греческом театре происходит разведение, раздёргивание этого всего. Для начала, когда мистерии, разыгрываемые предками афинян в своих деревнях как мистические, религиозные обряды, начинают превращаться в публичное действо политического характера, и афинские политики, или афинские деятели, определяющие устройство греческого театра, начинают заказывать авторские пьесы, или трагедии, на основе тех самых религиозных мифов, которые были. Т.е. туда положено всё то, что было до этого, но, тем не менее, тексты, которые определяли ход действия, писались как авторские тексты. Более того – я сейчас не могу сказать, и не уверен, что кто-то это знает – в какой-то момент это было принято почти на законодательном уровне, что нельзя на следующий год разыграть ту же самую трагедию, которая была разыграна в предыдущий раз, причём «нельзя» не в смысле сюжетов, который были всем известны, а «нельзя» в смысле текста. Должен был быть написан новый текст, и этот текст должен был быть сыгран. Или же те, кто писал эти тексты, и те, кто потом ставил пьесы, различались между собой. Поэтому текст нельзя отождествлять со сценарием. Сценарий нужен тому, кто ставит пьесу определённым образом и определяет места, в которых потом будут разыгрываться роли. Сценарий – как сценирование, как создание некого специального пространства, но это пространство создаётся на основе некоторого написанного текста. И в этом тексте предусматриваются определенные места, и в эти места потом встраиваются действующие лица.

Но, помимо того, что текстом предусмотрены определённые места и назначены действующие лица, этих действующих лиц кто-то должен сыграть. И играют их простые афиняне, которых назначают акторами-актёрами. Они встраиваются в эти вещи и начинают на сцене их разыгрывать. И обратите внимание, для того, чтобы всё это состоялось, необходим исходный миф (на СХЕМЕ 2 – ЛЕВАЯ ЧАСТЬ). Что значит исходный миф? Это некая картина мира, известная всем и каждому, и которая как бы воспроизводится в жизни каждого человека.

Необходим на основе этого мифа написанный текст, содержание, или фабула, сюжет, который вроде бы известен из мифа, но это есть авторский текст.

Дальше – должна быть сцена, которая не есть жизнь, на которой это разыгрывается.

Почему важно, что это должна быть сцена, а не жизнь? Потому что те же самые мистерии, обряды инициации и т.д. не выделяются из жизни, они есть жизнь, они как бы пронизывают саму ткань жизни и люди живут в этих обрядах, в том числе, исполняя какие-то календарные обряды, разыгрывая какие-то роли и т.д. Скажем, в качестве аналога – кто-нибудь бывал на колядках? – когда деревенские дети или взрослые напяливают на себя козьи шкуры, играют ли они роль коз? Совершенно не играют. Они играют в это во всё, безусловно, но не играют роль коз. Это они, обряженные козами, козлами, дьяволами и т.д. – они в этом живут. И там нет сцены. Они ходят по той же самой деревне, приходят к тем же самым людям и т.д., и т.д., поэтому для них этого различия сцены нет, и у них текста нет. Есть некий миф, определяющий сценирование их поведения, форму их поведения и т.д. – но нет текста, которого они должны придерживаться, разыгрывая какие-то соответствующие события на этой сцене, и поэтому помимо сцен есть действующие лица.

Действующие лица – это лица-участники мифа, расписанного в текст, места которых предусмотрены на сцене, и которые имеют свой характер, предписанные им действия, предписанную им судьбу. И эти действующие лица отличаются от исполнителей.

Вот, собственно, когда мы доходим вот в таком членении до последней точки – до исполнителя, здесь возникает условие становления индивидуальности. До этого момента никакой индивидуальности быть не может. Эдип, про которого я уже в прошлый раз говорил, не может избежать своей судьбы и поэтому если по мифу ему предсказано убить своего отца и жениться на собственной матери, это действующее лицо не может избежать этого всего и то, что с ним должно происходить, то на сцене и будет происходить.

Но при этом – как это будет происходить, как это будет воздействовать на зрителя, как это будет воздействовать на самого человека и т.д. – это совершенно другое. Поэтому до собственно действующих лиц, весь этот процесс или все это пространство можно назвать пространством несвободы, и поэтому, кстати, все эти моменты, связанные с предопределением, с судьбой, Ананкой-неотвратимостью, как это называли в мифах Древней Греции и т.д. – простирается до действующих лиц. И на уровне исполнителей появляется свобода. Я могу играть сурового Эдипа, а могу играть сентиментального Эдипа. Я могу играть Эдипа, мужественно переносящего удары судьбы, а могу играть бунтующего Эдипа, который этим ударам судьбы пытается сопротивляться, воевать и т.д.

СХЕМА 2.

И поэтому получается, что для человека необходимо различение: себя на уровне действующих лиц трагедии или какого-то текста, который разыгрывается, и себя на уровне исполнителя. И очень важно, что судьба исполнителя и судьба действующих лиц разная. Это вообще разная жизнь, не одно и тоже, разные действия (СХЕМА 2). (Чтобы морковочки чем-то отличались, мы их затемним). Исполнители встраиваются в позиции действующих лиц, и ведут себя двояким образом: они сохраняются как исполнители, а ведут себя так, как предписано действующим лицам. И еще один уровень есть – он здесь тоже есть – это уровень рефлексии. Рефлексии, проявляющейся – пока, на уровне театра – в каких-то эстетических проявлениях: в виде катарсиса, экстаза или художественного или артистического творчества.

Опять же: в обряде инициации или в религиозной церемонии человек изображает нечто мифологическое, но текст для него не написан, а миф предзадан, и поэтому он ведет себя как «сам» в этом качестве. И поэтому: все, что происходит с действующим лицом, происходит и с ним самим. Он не выделяет себя из этого мира, и поэтому для него как бы нет отдельного от его намерений должного, того, что он должен делать. Он фактически растворяется в действующем лице. На этом основана, кстати, практика табуирования, и вообще шаманизм. Когда шаман на основе какого-то мифа, который разделяется всеми, обязывает человека к определенному поведению, человек не может уклониться от этого поведения, вплоть до того, что если ему предписано через ряд магических действий умереть, человек таки умирает. Эти вещи удивляли этнографов в свое время: если человеку стало известно, что шаман или колдун произвел набор ритуальных магических действий, которые ведут к смерти человека – этот человек, узнавая об этом, умирал. И никуда он деться не мог, потому что, несмотря на то, что его погружают в миф, его так «гипнотизируют», что он сливается с этим мифом, и миф становится его судьбой и его жизнью. И только рефлексия помогает относиться раздельно к таким вещам – к действующим лицам и к исполнителям.

Надеюсь, что то, как я это рассказал про театр, более-менее понятно, но меня интересует не сам театр. Меня интересует идеальный план, мышление и индивидуальность. Но еще раз, возвращаясь к предыдущему. Даже в написанном тексте, где выведены определенные герои – Медея, Эдип, Язон и. т.д. – они выведены как действующие лица в тексте, но они не являются индивидуальными. Они уникальны – каждый персонаж мифа по-своему уникален, у него уникальная судьба – но они не индивидуальны в том смысле, про который я говорил, потому что все, что с ними происходит, несколько раз предзадано. И они в этом смысле не могут ничем выделиться, и даже не могут осознать себя вырванными из мифа, текста, сценария и т.д. Этот разрыв происходит на уровне исполнителей. Индивидуальность появляется тогда, когда я могу сыграть Эдипа по-разному.

Тогда мы возвращаемся к мышлению и к тому уникальному историческому событию (или индивидуальному историческому событию), которое когда-то произошло и запустило в действие тот самый идеальный план, и дальше он уже не прекращал своего существования. Кто писал текст для Анаксагора?

В.А. – Міф. Першым ідэальным планам быў міф. Ты спытаўся ці як?

В.М. – Ну да, я задал этот вопрос не столько для вас, сколько для себя, задумался, и, конечно, я не могу с тобой согласиться. В двух местах не могу согласиться: во-первых, миф не является идеальным планом. Миф – это идеальное. Это точно попадает в пространство идеального. Почему я еще на второй лекции отказывался принимать версию Петрова, Левинтова и т.д. – с пиратами Эгейского моря – потому что идеальное существовало до пиратов Эгейского моря и, конечно же, миф в чистом виде отсылает нас к идеальному. Но идеального плана-то нет, потому что миф – это не рабочее пространство. А я специально выделял идеальный план, как пространство рабочее. Поэтому с этим я не согласен – раз.

Второй момент – конечно же, можно так сказать, что Анаксагор действовал в рамках этого идеального мифа, но здесь скорее не с мифом надо разбираться, а с некоторой сложившейся социальностью древнегреческих городов, в которой были предусмотрены бродячие философы, – софисты или еще кто-то – точно так же, как в древнееврейском мире были предусмотрены бродячие пророки. И поэтому Анаксагор – в этом смысле – был типичным представителем своего времени. Типичным в том плане, что он бродил по Греции, я уже рассказывал – Клазомены, Милет, Афины, потом остракизм и ссылка – и он в этом смысле похож. Но, в отличие от просто мудреца, у которого социальной практикой предусмотрено два места (каких?), Анаксагор наплевал на эти места и вел себя несколько иначе. Но у нас нет никаких оснований считать, что Анаксагор в этом смысле сам писал сценарий собственной жизни.

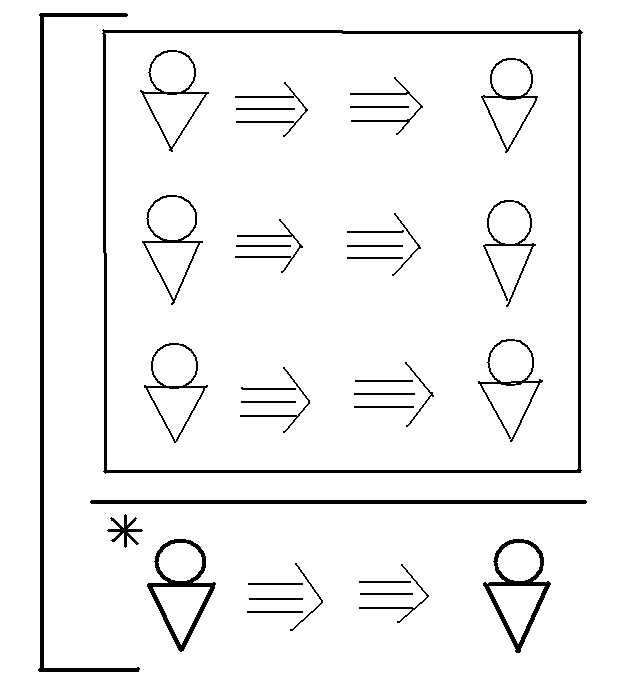

Я бы сказал так: текст для Анаксагора писал Сократ (в качестве напоминания – СХЕМА 3).

СХЕМА 3.

Он был моложе, он наблюдал эту ситуацию взаимодействия Анаксагора с Периклом как уникальную ситуацию, непохожую на другие, но при этом Сократ, описывая то, что он понимал из этого взаимодействия, примеривал это на себя. Попытался сделать из этого роль и разыграть эту роль самому, самостоятельно. Дальше он играет роль – ему нужно другое место, другой партнер, он играет эту роль и уже это индивидуальное разыгрывание становится некоторым текстом для следующего философа, для Платона, который вносит свои коррективы и в саму роль, и в исполнение и пытается уже на основе текста – связного, оформленного, не размыслительного, а практического текста – разыграть эту штуку, и тем самым он доходит в своей практике, в своем философствовании, до уровня исполнителя. Формируется некий текст мышления, и должен был появиться Аристотель, который, не выходя за рамки сформированного текста, принимая некий предзаданный предшественниками исторический разворот, исторические событие в качестве идеального плана, рабочего плана – воспроизводит это уже не на уровне просто разыгрывания и эстетического отношения, а воспроизводит это на каком-то фактическом уровне, пытаясь встроить во все это не театральные компоненты – сценирование, декорации, маски,, искусство актера, работу актера над собой и над ролью – а на практическом уровне приведения некоторого идеального плана в рабочее состояние, с которым можно работать и на котором можно работать. Он задает правила оперирования с идеальным планом, работы с этим идеальным планом, но описывает это все либо в формальных категориях, либо в онтологических.

Но остается еще вся эта связка практики, жизни или судьбы философа, в которой он обязан сам себе вспомнить миф, оформить его в некий текст, сценировать свою жизнь, назначить себе прототип, – действующее лицо – исполнить эту роль и подвести итог этому исполнению. Вот, собственно, в чем формируется индивидуальность. И эта индивидуальность нужна для того, чтобы однажды появившийся идеальный план не выбрасывался, не забывался, не стирался, в отличие от театральных пьес и прочих рукописей, которые конечно же, горят, потому что они воплощены в материале, и нежизнеспособны без всего этого комплекса. Тогда как в мышлении весь этот комплекс, во-первых, носит идеальный характер, а во-вторых, реализационный характер, в виде отличия мира идеального от идеального плана: когда идеальный план, или философия, на долгое время становится руководством к жизни и деятельности философа. Но при этом – понимаете, какая вещь – чтобы это все осуществилось, необходимо точно дойти до уровня исполнителя и рефлексии исполнения. Если на этот уровень не спускаться, если происходит отождествление человека с социальной ролью – никакого мышления быть не может и все это исполнить невозможно.

Поэтому: а) для мышления необходимо наличие идеального плана как сформированного определенного пространства из всего идеального, рабочего пространства – ремесленного, или еще какого-то, но с этим рабочим отношением; б) нужна индивидуальность, рефлектирующая исполнительские качества, и при этом руководствующаяся долженствованием, как это предписано для действующих лиц на уровне сценария.

Кажется, я нагородил достаточно много, и если я буду двигаться дальше, то это будет «спущено». Поэтому я на этом пока останавливаюсь, и давайте, если есть вопросы, то разберем.

В.А. – У мяне не тое што пытанне. Я проста хацеў разгарнуть трошачкі. Вось ты не пагадзіўся, что міф – гэта першы ідэальны план, но я ў іншым ракурсе. Міф у гісторыі чалавецтва – першы ідэальны план. У цябе быў пэўны момант у мінулай лекцыі, адрозненне казак, якія ідэальнага плану не маюць, і міфаў. Я думаю, што гэта няправільна параўноўваць – казкі і міфы – таму што казкі гэта частка чалавека (тыя казкі), дзе нема ідэальнага плана, а міф – гэта той час, калі ўпершыню з’яўляецца ідэальны план. Што да таго, што з твайго гледзішча міф не ёсць рабочай прасторай – гэта потым ён перастаў быць рабочай прасторай. А на пачатку ён быў цалкам рабочай прасторай. Дарэчы, ты сам гаворыш пра момант ініцыяцыі, містэрыі, калі ў гэтым – да міфа – грамадзтве шаман сказаў: памры – і чалавек памірае. Ён памірае менавіта таму, што міф – гэта была рабочая прастора.

В.М. – Это жизненное пространство.

В.А. – Магчыма, тут я трошкі не развожу. А скажы, чаму я казаў, што для Анаксагора міф – ну, тут я занадта сацыялагізую – але калі як раз міф как рабочая прастора і ідэальны план як рабочая прастора перастаў працавать? У антычнасці – вось як раз гэтыя хлопцы, якія прыйшлі, спаклаліся цалкам найперш на разбурэнне міфа і ідэальнага плана. То есць яны стваралі ўсе разам ідэальны план. А вось лакальна – да, я вось гэту паслядоўнасць – Анаксагор, Сакрат і г.д. – панімаю. Но гэта на ўзроўні персаналіяў, але ў цэлым – ў цэлым…

В.М. – Да нет, Валентин, категорически нет.

В.А. – Я так бачу і ўяўляю.

В.М. – Ты так бачыш. А ты думаешь этого остаточно – так «бачыць і ўяўляць»?

В.А. – А ты думаешь, што твайго дастаткова?

В.М. – Нет. Я и говорю тебе, в ответ на это: я не знаю ничего правильного ни про индивидуальный план, ни про индивидуальность и т.д. И вообще, тот, кто знает – он вообще не философ ни хрена. А я не знаю. Я строю эти вещи для того, чтобы решать задачу.

В.А. – Не чапляйся. Я проста выказаў сваю рэпліку адносна таго, што с майго пункту гледзішча міф – гэта першы ідэальны план.

В.М. – Это все прочитают в твоих книжках, если ты напишешь про это. Я говорю принципиально другое, и все, кто меня слышит, должны теперь понимать: Мацкевич и Акудович говорят разное.

А.Е. – В расшифровке останется.

В.М. – Да, в расшифровке-то останется… Но в чем мы сходимся с Акудовичем, так это в том, что эти хлопцы нарабілі шмат чаго, и расхлебывать это нам еще долго. Но я-то говорю, что мы теперь все просто обязаны по отношению к этому идеальному плану чем-то. Это предписано нам как действующим лицам. Мы, конечно, можем сказать: в задницу вообще все эти предписания для действующих лиц, но тогда мы отказываемся от действия. Мы не становимся действующими лицами и тем самым вообще выпадаем из контекста, из преемственности, из истории и т.д. А мы обязаны. И тот, кто обязан, тот начинает становиться чем-то, что может приобрести индивидуальность. Но он не приобретет никогда индивидуальность, если он будет отождествляться с действующим лицом. Эдипу приходилось плакать.

В.А. – Ну, то есць ты не тоесніш – дзеянне і ідэальны план…

В.М. – Нет, я категорически развожу, я ведь говорю: для действия, самого по себе, без идеального плана, нет необходимости в индивидуальности. Достаточно слиться с ролью. Нет, без идеального никакая деятельность невозможна. Каждый гончар перед тем, как слепить горшок, представляет себе его в идеальном виде.

В.А. – Эйдас гаршка.

В.М. – Эйдос или что-то еще. Поэтому, даже тупой Маркс говорил, что «самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы наличием идеального». Но: идеального ли плана? И обрати внимание: когда приходят люди на толоку, они строят вместе дом. И каждая толока построит ровно тот дом, который заложен у них на этом уровне идеального. И ни на шаг не отступят от этих вещей – ну, только напортят чего-нибудь – потому что идеального план нет и работать с этим нельзя. Строя дом толокой, они в этом живут. Живут и действуют. Но не мыслят. Поэтому китайцы толокой строят фанзу, чеченцы – саклю, а беларусы – хату. И в этом их уникальность – каждого – и никакой индивидуальности.

В.А. – Слухай, а ты мне тут патлумач, а то я пачынаю блытацца. Ідэальны план стварае хто? Ідэальны план ствараюць філософы, так?

В.М. – Нет. Идеальный план «сделан» случайно в истории, на протяжении некоторого периода…

В.А. – То есць, гэта выпадкова, і аўтараў няма…

В.М. –Как все историчное в общем, да. Но авторы там есть, я уже рассказывал. Вот эта банда из восьми человек.

В.А. – Ну, добра. Яны стварылі ідэальны план – і для каго? Яны стварылі ідэальны план для наступных філосафаў – для Мацкевіча, напрыклад, ці для тых, хто прыходзіць талакой будаваць хату?

В.М. – Нет, вот их это совершено не волновало. Всё, что «толоковское» – их не волновало. Я, вообще, не знаю, что их волновало…

В.А. – Ты мне скажы іншае: ідэальныя планы ствараюцца для каго? Для тых, кто дзейнічае, ці для тых, кто мысліць?

В.М. – Ну, вот смотри: точно в соответствии с последней фразой тезисов, которые я разослал. Идеальный план – если вообще возможно по отношению к чему-то, объективно существующему, задавать вопрос «для чего?» – если это возможно, то идеальный план в этом смысле существует для индивидуальности.

В.А. – То есць, для каго?

В.М. – Для индивидуальности. В тоже время индивидуальность необходима для поддержания существования идеального плана в рабочем состоянии.

В.А. – А хто стварае ідэальны план, умоўна кажучы, хаты?

В.М. – Слушай, мы сейчас на твоей лекции или на моей лекции? Если на моей, то давай уже научись пример показывать этим… Для этой лекции идеальный план у толоки не бывает. Идеальная хата существует в идеальном платоновском мире.

В.А. – Ага, ціпа эйдасы, ці штось іншае?

В.М. – Я не знаю, эйдосы или еще какая-нибудь трасца. Эйдосы так эйдосы. И в этом смысле не собирается колхоз на толоку с тем, чтобы нарисовать, что мы будем строить вот такой дом, и т.д. Они все всё знают, сразу. Один говорит: я пошел бревна таскать. А второй говорит: у меня есть… забыл, как называется эта штука, которой обдирают кору… і ён сядзіць і скубе. Потым хтосьці кажа: што ты скубеш, бачыш, ужо пад стрэху падвялі, трэба ўжо не такое бервяно, а патрэбен ужо брус, каб стрэху ладзіць. І гэтак далей.

В.А. – Ну, тут ты нічога не ведаеш, няма аб чым і гаворку весці. Давай вернемся да ідэальнага плана. Як нават старыя майстры казалі: будаваць, меру гармоніі саблюдаючы. Харашо б, каб ты распрацаваў і развёў: ідеальны план, зразумела, гэта не тычыцца дзейнасці, але Платон – ладна, Платон, эйдас ёсць кожнай хаты, увогуле…

В.М. – Ну, Аристотеля ты ж тоже не забывай, который сказал: ерунда это все – идеальный мир.

В.А. – Ну, тут пытанняў больш няма.

Т.В. – У меня тут был вопрос, правда, я его уже немножко забыла. Когда Вы говорили, что созданный и таким образом взятый идеальный план неуничтожим – в отличие от сценария, и т. д. – не очень понятно: почему он неуничтожим?

В.М. – Пока существует в этом смысле индивидуальность, пока с этим работают – его уничтожить нельзя.

Т.В. – Пока с ним работают – да. Но ведь и со сценарием точно также: пока с ним работают.

В.М. – Ну, как бы да, пока с ним работают – а когда с ним работают? – когда пьесу ставят. А когда с этим идеальным планом работают? И вообще, что является в этом смысле материалом работы при наличии вот такого идеального плана? Как Шекспир потом скажет, что весь мир театр и т.д. – но дело в том, что в данном случае человек начинает себя строить, в этой индивидуальности, с одной стороны, полагая себе некую ролевую функцию, назначая себя действующим лицом. Дальше, он исполняет роль этого действующего лица, и при этом рефлектирует – замыкается это все на его отношении к тому, как он все это исполняет.

Т.В. – Понимаете, или это я чего-то не понимаю… Мы обсуждали, что эта восьмёрка – она создала какое-то пространство, или создала прецедент в этом смысле. И идеальный план – это отношения философа и политика, например. Но, в общем, это же общее пространство работы, в которое и другие позиции могут входить. Вы сейчас, когда про идеальный план рассказываете – это Вы про первый или про пространство?

В.М. – Про первый и про пространство. Я когда отвечал Акудовичу, для кого или для чего идеальный план, я не говорил: для философа. Я говорил: для индивидуальности. В этом смысле: где есть место индивидуальности? Оно есть вот в этих сложных отношениях: рассуждающего на границе знания и незнания, практического персонажа и идеального плана. Этот план идеализирован, идеализируется и в то же время он является рабочим планом, потому что в отличие от Эсхила, Софокла, Эврипида там нет мифа, который предписывал бы уже всю фабулу этого текста. Он, этот текст, творится, начиная отсюда. Но он творится именно как должное и почти с такой же неотвратимостью, как судьба Эдипа. Но только, если по мифу это задано как само собой разумеющееся, то здесь, для индивидуальности, это творится на основе тех действий, которые способен совершать этот гуманитарный субъект, гуманитарный объект, который наделен этой самой индивидуальностью.

В.А. – Выступалі пары, і далей індівідум толькі праз дыялог з нейкім сабе падобным звязваецца з ідэальным планам, можа ен разбурыць гэтую падазроную…

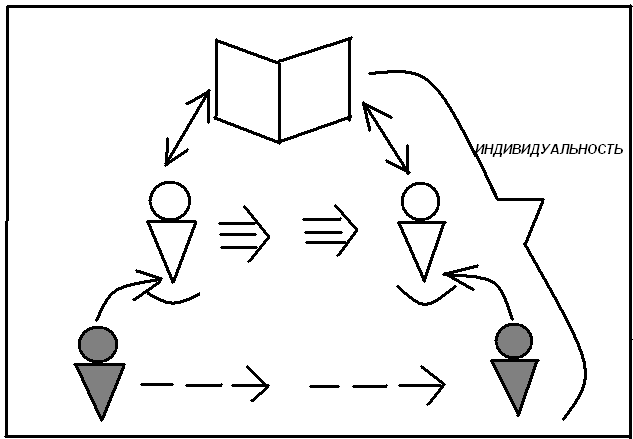

В.М. – Нет, не может. В «Вызывающем молчании» поэтому есть вот эта триада: диалог и книга (СХЕМА 4). Как строится этот диалог? На этом диалоге или на этом взаимодействии базируется и философия, и мышление и т.д., с этим самым отнесением. С отнесением идеального плана, который с одной стороны есть предписание, а с другой стороны, есть рабочее пространство. Но предписание делается из взаимодействия вот этих вот (на схеме 4 – действующие лица). Если этих оставить в одиночку, то мы возвращаемся: а) к религии; или: б) к мистике с ее мифологией. К религии мы каким образом возвращаемся?…

В.А. – А чаму нельга дыялагізаваць з героям, стваральнікам ідэальнага плана?

В.М. – Подожди, вот про них можно забыть…

В.А. – Чаму я з табой павінны дыялагізаваць, а не з Сакратам ці Платонам?

В.М. – Ну я же нарисовал книгу. Хочешь с Сократом – пожалуйста, с Сократом. Хочешь с Платоном – пожалуйста, с Платоном. Книга, она и есть книга, но вот здесь другое действующее лицо, я сейчас нарисую исполнителя и т.д. По умолчанию предполагается, что это разведение там есть и т.д. Другое действующее лицо не может быть из книги, потому что оно с книги уже списано, оно уже здесь существует. Действующие лица – это те, роли которых описаны в книгах.

Т.В. – Книга пишется теми индивидуальностями, которые ….

В.М. – Книга этими скорее читается, а не пишется. Но в этом чтении… Вот смотри, если она книга, здесь опять метафора, я же метафору из «Вызывающего молчания» взял, идеальный план вот здесь, идеальный план не есть tabula rasa, он наполнен Сократом, Аристотелем, Анаксагором, Кантом и Васей Пупкиным.

Т.В. – Но если идет работа, то там что-то и пишется тогда…

В.М. – Конечно. Но идеальный план отличается от книги тем, что он книга с пустыми полями, с пустыми страницами, на которых писать можно. Писать и переписывать. Так же как Эсхил переписывал мифы. Но для чего он их переписывал? Он их переписывал для того, чтобы на сцене поставить, а не как иначе. И должна быть поэтому сцена и должны быть действующие лица. Без этого каждый может писать всякую фигню: про индивидуальность, про мышление, про конечность мира, бесконечность мира, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе и т.д. Что мешает нам обсуждать, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе? Только одно, что у нас нет перед глазами того, кого мы посылаем жить на Марсе, например. Или, который заявляет, что он переезжает с Марса жить на Землю. И это отличает фигню всякую в абстрактных рассуждансах, от философии, мышления, практики.

СХЕМА 4.

В.А. – Т.е. ты хочаш сказать, што вось гэты другі балванчык таксама павінны быць жывым рэальным чалавекам?

В.М. – Но он же действующее лицо. Действующее лицо не есть реальный человек. Реальным человеком является исполнитель действующего лица.

Еще раз. Это роль. Диалог ведется между ролями. Эти роли исполняются кем-то. Участвуют ли они в диалоге? Ну, конечно, через роль. Не непосредственно, хотя в сексуальных отношениях, наверное, может, но вне их вряд ли мы можем вообще добиться взаимодействия «этих» (исполнителей) помимо ролей, помимо действующих лиц. Но ежики, зайчики и т.д. и не являющиеся индивидуальностями люди – они это всё игнорируют. Они вступают в эти вот мифические – ну или не мифические, но эфемерные, виртуальные отношения между собой.

Т.В. – А индивидуальность – это то, что собирает на себе роли, исполнителей и работу там сверху?

В.М. – Индивидуальность проявляется через дополнение, отношение к исполнению роли действующего лица.

Т.В. – И с работой там сверху, или нет?

В.М. – И с работой, безусловно, потому что без этого действующего лица нет. Нет непосредственного отношения человека к Богу, к книге. Оно всякий раз опосредовано. Опосредовано той структурой ролей, действующих лиц, которые заданы книгой.

Т.В. – Понимаете, вот с этой книгой и Богом не очень понятно. Потому что та книга вроде не работает так…

В.М. – Не хочешь с Богом, я тебе рассказывал про Анаксагора, Сократа и Аристотеля. Какая тебе разница?

Т.В. – Вы просто сейчас начали приводить примеры и не понятно, какое там рабочее пространство может быть, в той книге?

В.М. – Вот смотри опять же. Вот с той книгой, про что я тебе и говорил – с той книгой работать нельзя. Можно работать с идеальным планом. В идеальный план можно превратить и покласть и книгу в том числе. Но тогда ты понимаешь …

Т.В. – Зачем Вы нарисовали там книгу вместо идеального плана?

В.М. – Я это рисовал – я тебе сказал – я рисовал картинку из книги, называется «Вызывающее молчание», отмотай, я это говорил.

Т.В. – Я помню.

В.М. – Вот отлично. Поэтому там книга появилась. Я тебе говорил, что «Вызывающее молчание» – это философская книга и там моя философия изложена. Да, изложена в таких формах – полухудожественных и метафорических. Тань, что не понятно? Я вроде все называю своими именами.

Т.В. – Вы, вроде, называете, но Вы обсуждаете идеальный план как рабочее пространство …

В.М. – Да, что значит рабочее пространство? Это значит…

Т.В. – Подождите, дайте я договорю. Потом начинаете вспоминать предыдущий текст и помещаете вместо идеального плана из того текста книгу, которая не является рабочим пространством.

В.М. – Если это просто книга, в которой написаны слова, которые не надо читать, то это не является идеальным планом. Чтобы это стало идеальным планом, нужно определенным образом к книге отнестись: а) сделать ее руководством к действию, б) понимать, что в книге написана не истина, а то, что подлежит реконструкции, восстановлению, отношению, т.е. с этим работать надо. С книгой можно работать, если к ней соответствующим образом относиться. Смотри, как вот мы с Акудовичем спорили. Акудович говорит: “а я вось лічу так, я вось так бачу». Ну, и на здоровье, каждый человек может себе чего-то «бачыць». А другой говорит совсем иначе – вот там нет идеального плана, когда каждый видит своё – никакого идеального плана нет. И в другом случае нет никакого идеального плана, когда человек говорит: «А вот в книге написано так, и значит, так оно и есть». И это опять нерабочий план. В первом случае идеальный план вообще ликвидирован, потому что там каждый со своим рабочим планом, как лапутяне, как это было у Свифта, ходят. А во втором случае, когда есть знание, заранее записанное, и ни в чём не надо сомневаться, ни с чем не надо работать. А если книга для тебя содержит не ответы, а вопросы, значит эта книга – твой идеальный план.

В.А. – Слухай, а ты там вогуле казаў, што з Богам нельга…

В.М. – Што нельга? С Богом можно все.

В.А. – Замест гэтага балванчыка з Богам?

В.М. – Но, смотри, я же тебе говорю, тогда эта схема превращается в схему религии, если мы убираем опосредование действующим лицом, а восстанавливаем непосредственность. Вот сюда кладем не книгу, а Бога, который говорит. И когда мы убираем все опосредующие звенья, мы получаем религиозные отношения, христианско-религиозные.

В.А. – А калі я ў кнігу ўключаю Бога? Вось у мяне ёсць эссэ – дыялогі з Богам.

В.М. – Абсолютно безбожная книга.

В.А. – Не, ўсе астатнее там нармальна, ну бязбожная, ну і Бог з ім. Зараз мы ж не эта самае… не рэлігійна. Ты знаеш я вось чыста практычна… прымаю, не прымаю. Ніколі так інтэнсіўна я не мысліў (дазволь, я памыляцца магу, але толькі не лічы кніжку Богам, па маіх ацэнках), як вот вядучы дыялог … табе вот гэты паралельны, а я вось по гарызанталі… неістотна, дзе я гэта паставіў. Гэта сапраўды, ну для мяне, быў акт мыслення ў лепшым назначэнні, бо для мяне мысленне – гэта найперш мужнасць. А ўжо потым усе астатнее, гэта было мужнае мысленне, у мяне аж хрыбет ламаўся, адчуваючы з ім…

В.М. – Подожди, а как ты докажешь, что это отличается от художественного творчества?

В.А. – Дык я і хачу сказаць. Я не тое што адчуваў, што спадар Бог са мной гаварыў, гэта мае ўяўленне. Дык я і хачу запытацца, я магу мысліць ці не?

В.М. – Не, я не про это. Я про то, чем отличается мышление от художественного творчества? Я не знаю, мыслит ли Акудович? Я вообще не уверен, что он есть, согласно заявлениям, подписанным самим же Акудовичем.

В.А. – Гэта праўда.

В.М. – Ну, так я и говорю, когда у тебя хребет ломало, ты мыслил или художественно творил?

В.А. – Вот там ужо падзяліць было цяжка, правесці там нейкую лінію…

В.М. – Вот-вот, а я обязан делить эти вещи. И тогда я говорю: я не знаю, про что ты говоришь, говорил ли ты с Богом в этот момент и т.д., но одно дело, когда Бог обращается к Самуилу и говорит: «Найди такого вот хлопчыка и ты должен помазать его на царство». Он говорит к Самуилу, с кем Он говорит? – вот с этим (исполнителем?). Может ли вот этот Самуил, не вступив в роль первосвященника, помазать Давида на царство? А дальше, когда Бог говорит с Давидом, Он говорит с кем? С этим хлопчиком, руку которого он направил, когда тот камень посылал в Голиафа? Или Он говорит с Царем иудейским? Вот если не различать эти вещи, мы впадаем в религию в худшем смысле этого слова. Когда есть сердце и есть непонятно что, потому что это непонятно что усомнили еще действующие лица осевого времени. Потому что они сказали: пока вы не задаете себе вопроса на уровне рефлексии, с вами случилось откровение или наваждение дьявольское, то будьте уверены, что это дьявольское наваждение.

В.А. – Я ўсе талку адно і тое ж, не магу цябе зразумець. Калі есць толькі двое: ідэальны план, т.е. мае веданне гэтых герояў, нейкай кніжкі…

В.М. – Никакого мышления нету.

В.А. – Пачакай, я як рабінзон закінуты туды. І што, і ўсе, мышленне скончылася, калі побач няма Мацкевіча, то я мысліць не магу без Мацкевіча? Ну, груба так. Ці Таня Вадалажская, яна мне больш прыемна.

В.М. – Ну это правильно, да. Но скорее всего, ни я, ни Таня тебе не помогут.

В.А. – Ну ты мне скажы, ці магчымы мыслячы чалавек сам насам, ці не магчымы?

В.М. – Нет.

В.А. – Не магчымы. Выбачай, але трэба футбол ісці глядзець.

В.М. – Акудович, блин, это вообще ужас какой-то. Я в самом начале лекции говорил, и еще на прошлой лекции я задал, что через рабочий идеальный план мышление – это интерсубъективная вещь, транссубъективная.

В.А. – Добра, Жыве Беларусь, 2:1 хаця б нам, да пабачэння.

В.М. – Ну так давайте дальше.

А.К. – Вот у меня вопрос. Когда Вы говорили про сценарий и про действующих лиц, что для того, чтобы рефлексия и выделение индивидуальности состоялась, у меня как исполнителя должен ли наличествовать какой-то эталон, по сравнению с чем можно сличать? Это то, что предписывает сценарист, когда он говорит, как нужно читать и воплощать. Возможно ли лучшее исполнение, чем реально произошедшее?

В.М. – Ну вот как только существуют эталоны, эталонизированные какие-то вещи, то там уже метки индивидуальности нет, т.е. мы плачем там, где положено плакать по сценарию, смеемся там, где положено смеяться по сценарию, говорим только то, что положено говорить соответствующей роли и т.д. Почему в этом смысле индивидуальности всегда вызывают напряжение. В большинстве своём люди не индивидуальны. Вот те, кто был сейчас на фестивале нефармальнай адукацыі, например, много раз в этом убеждались. Приходишь, говоришь что-то, а тебе человек говорит: это не так, а это вот так. Я говорю: подождите, выслушайте то, что я говорю. Так чего слушать, говорит он, если так-то и так-то. Я говорю, а чего слушать то, что Вы говорите? Ну, Вы же не знаете то, что я скажу. Как это не знаю, знаю. И я говорю то, что он собирается сказать. Я говорю то, что он собирается сказать, он затыкается и не понятно, что дальше делать. Спрашивается, он хотел сказать что-то индивидуальное? Нет, конечно же. Он говорил то, что предписано ему говорить, не рефлектируя исполнение, и место, и роль. А дальше я говорю: «Так вот, парень, тебе нужно слушать, что я говорю» Не потому что я прав, а потому что ты-то не можешь воспроизвести то, что я говорю. Я говорю вещи уникальные, индивидуальные, в данной конкретной ситуации уникальные и индивидуальные, а ты говоришь то, что предписано тебе ролью. И дальше я с ужасом обнаруживаю на этом фестивале неформального образования следующее: то, что мы говорили как уникальное для той ситуации 15-20 лет назад, сегодня стало банальным и они сейчас мне же – когда я тогда толкался, пробивал стенку лбом, пытаясь выбить дурь из педагогов, что они работают на социальном заказе, я их учил тому, что образование построено как система услуг – они сейчас мне возвращают то же самое с абсолютно немыслящими глазами, но как абсолютную истину. В том месте, где эта абсолютная истина никаким боком не влезает, они это говорят как свое мнение. Спрашивается, это их мнение? Да ни хрена это не их мнение. Это роль им предписана. Но отсутствие рефлексивного разведения этих двух вещей делает их абсолютно неиндивидуализированными. Индивидуальность нужна для того, чтобы мыслить. А для того, чтобы говорить банальные истины, предписанные ситуацией, ролью, индивидуальности не нужно, даже вредна индивидуальность.

Алесь – Но изначально Вы сказали, что индивидуальность – это самоосознание.

В.М. – Нет, я такого не говорил. Я говорил, что индивидуальность имеет такую вот процессуальную структуру становления. Она возникает уже на этом уровне, на уровне исполнителя, но возникает как предпосылка, без рефлексии и без отношений каких-то, которые в рефлексии …

Алесь – Это часть индивидуальности, самосознание?

В.М. – А, я вспомнил, это про раньше, я говорил три формальные вещи, которые в десятилетней давности лекции записаны и т.д.

Т.В. – Но там вопрос не в том, как эти три формальные вещи складываются. Это скорее что-то…

Алесь – Необходимые условия?

Т.В. – Ну, скорее, да.

В.М. – Да, и это очень важно: как раз здесь то же самое, потому что оторвать себя от действующего лица без вот этого момента осознания невозможно. Поэтому люди мыслят себя абстрактно. Он мыслит себя как педагога, он и ведёт себя как педагог. Пока мы не мыслим себя исполнителями ролей действующих лиц, мы не можем рефлектировать даже то, что действующие лица делают. А самоосознание есть осознание себя как исполнителя, а не как действующего лица. Как только вы это схлопнете, все – кранты. Человек превращается в оборотня такого – действующее лицо. И с ним происходят всякие чудеса идентичности: то ли раздвоение личности, то ли еще что-нибудь. На этом, например, основан конфликт нерефлектирующих поколений, когда, например, дети гуляют, а родители волосы на голове рвут: как это возможно – не помня, что каждое предшествующее поколение гуляло гораздо более безобразно, чем последующее. А они каждому следующему поколению предписывают грехи, которые за собой уже не помнят. Это что, как не разрыв идентичности? Но тогда они утрачивают индивидуальность, теряют ее.

Алесь – А вот свобода. Она реализуется там, где исполнители, а задаются рамки…

В.М. – Она начинается там, а рамки … да. Самуил мог отказаться помазать Саула, а потом Давида? В принципе, мог, но только свободы в этом нет, потому что нет предшествующих рамок.

А.Е. – «Свобода как осознанная необходимость» в этом месте забавно звучит.

В.М. – Ну вот опять, вспомни фестиваль нефармальнай адукацыі. В НЖОшников вбили ритуальные фразы, почти как колдовские заклинания – свобода, человек должен быть свободен, каждый должен высказывать собственное мнение и всякая такая дурь. И в этом смысле обязанности действующих лиц им просто не заданы. Я прихожу на секцию, которая называется «Межсекторальное взаимодействие». И дальше начинаю пытаться строить эту штуку. Говорю, давайте посмотрим: вот государство, НГО – как наладить действие между вторым и первым сектором? А мне говорят, так государство – это абстракция. – Ну, абстракция, и что? – Ну а как же можно с ним наладить взаимодействие? Вот с чиновником можно наладить взаимодействие. – Я говорю: что вы совсем сбрендили – причем тут чиновник и государство. С чиновником можно, а у нас как называется тема группы – «межсекторальное взаимидействие». – А у нас у психологов… Психологи про это мыслить не могут. Могут ли мыслить психологи вообще, я сомневаюсь, но про это точно не могут.

Это как когда-то у моей первой жены на лекции, в приличном обществе, после лекции поднимается рука и кто-то спрашивает: «А скажите как психолог – Бог есть?» На это моя жена говорит: «Понимаете, какая вещь, как психолог я про это знать не знаю. Вы про что спрашиваете?» – «Ну, у Вас как психолога» – «Нет, это отдельные вещи. Психолог говорит на одни темы, это ему задано как действующеме лицу и там Бога нет вообщее. А вот если у меня спрашиваете, но тогда забудьте, что я психолог. А если Вы потом пойдете и скажете, психолог сказал, что Бог есть, или психолог сказал, что Бога нет – то это дурь полная независимо от того, есть Бог или нет». И вот, когда психологи собираются обсудить межсекторальное взаимодействие как психологи, блин, то там ни то что мышления нет, там ни творчества нет, там тогда ничего человеческого нет.

А.К. – У меня вопрос. По поводу коллективность как требование, к которому мышление предъявлялось. Это возможно при предпосылке, когда люди научены держать вот это вот различие и потом работать с его помощью?

В.М. – Ну, конечно, а как можно вступить в коллективное взаимодействие вот здесь, не различая всех вот этих вот планов говорения. Вот буквально, я возвращаюсь к «Вызывающему молчанию». Я там пародировал ситуацию с дель арте, когда звучит фраза, написанная в книге. При этом одно действующее лицо говорит другому действующему лицу, при этом исполнитель роли действующего лица сообщает чего-то другому исполнителю. При этом всем этим что-то еще говорится зрителям, которых я здесь не нарисовал. И это все в одном действии, в одной реплике. И вот это все надо читать, надо понимать. Как это можно понимать, не разводя всего вот этого? Никак. И это не в театре. В театре там все прозрачно и понятно, там все научены это делать, а вот как это делается в философии на уровне или на границе знаемого-незнаемого, когда философ вплетен в непосредственную практику историческую? Вот это и есть то, что необходимо делать, учась индивидуальности, осваивая индивидуальность.

Посмотрите, как это дико звучит, слышите, как это дико звучит? Не быть индивидуальностью, как учит сегодняшняя педагогика – будь самим собой, непохожим на других. Они с этой уникальностью носятся как с писанной торбой. Индивидуальности надо учиться, осваивать. И там очень многому надо научиться, прежде чем ты станешь индивидуальным, а не засунутым в эту самую структуру, как интеракционисты это описывали, в систему ролей, отношений и т.д., где будучи спаянным, срощенным с ролью, человек ведет себя как хрен знает что. Ну и в этом смысле интересно на самом деле почитать трансактный анализ Эрика Берна, особенно в изложении Томаса Хариссона, когда он этих снеговиков рисует: родитель-взрослый и ребенок. И как там строится взаимодействие: он говорит, что ни ребенок, ни родитель, по большому счету, не являются, говоря моим языком, индивидуальностями, потому что родитель говорит штампами, которые предписаны. И дальше строится целая классификация игр и сценариев, в которых такая коммуникация ведется. Там вообще нет места какому-то живому проявлению – критическому отношению, например. То же самое капризный ребенок. В этом смысле на взрослого падает эта функция – удержания всего этого. Но либо оно делается, либо не делается. Но это в упрощенных схемах трансактного анализа по Эрику Берну. В других все гораздо сложнее, потому что у Берна нет отношений к культуре и т.д. Там психоаналитическое отношение к тому, что я здесь обозначаю книгой.

А.Е. – Вот еще. А в идеальном плане, получается, работают действующие лица?

В.М. – Нет, почему. В идеальном плане работают с идеальным. Действующие лица – это не идеальный план, это реальная вещь.

Т.В. – В идеальном плане работают с знаками действующих лиц.

А.Е. – Нет, просто вот смотри…

В.М. – Если ты кладешь действующее лицо, как работу в идеальный план, то тогда ты работаешь с ним как с абсолютно черным телом или прямолинейно-равномерным движением.

А.Е. – Я к чему. К тому что есть такие приборчики всякие в микрохирургии, например, где он всовывает ручки и на экране смотрит и делает операцию. А там приборы какие-то взаимодействуют. Так вот при работе с индивидуальным планом тоже получается, что мы не можем получить доступ к идеальному плану непосредственно от собственной тушки. Необходимо пройти некие циклы: осознания, занятия позиции действующего лица. Только через это получается некоторое вхождение в некие отношения с идеальным планом.

Т.В. – Это скорее наоборот – отстранение от действующего лица. В этом смысле…

В.М. – Нет, нет. Смотри, Андрей сейчас рассказывает другой генезис. Это помните был такой фильм «Волшебная сила искусства», в котором три новеллы было. И в одной из новелл детей повели смотреть кино, про неуловимых мстителей и они из горохострельного оружия повредили экран, так они включились в это вот самое действие. Что происходит с наивным зрителем в этом смысле? Я не знаю, существуют ли такие наивные зрители в реальности, но описывается эта штука и на этом катарсис Аристотелевский основан – когда то, что происходит на экране, на сцене, где разыгрывается пьеса, без удержания вот этого всего начинает восприниматься как жизнь. И когда ты начинаешь сочувствовать герою ни как герою на сцене, а как реальному человеку. В этом смысле в просторах Интернета болтается рецензия на «Вызывающее молчание», где описаны разного рода реакции зрителей на происходящее на сцене, когда сидит зритель, смотрит на сцену, пытается следить за действием, разворачивающимся на сцене, за репликами действующих лиц и т.д. и ему мешают зрители, которые рядом. Они шуршат фантиками, жуют попкорн, шаркают ногами, кашляют и все это страшно отвлекает, мешает восприятию. Потом он всё больше погружается в то, что происходит на сцене, и шум зрительного зала перестает восприниматься. Он уже больше не слышит шуршание, он весь погружен туда. Это другой уровень восприятия искусства. И третий, следующий момент, когда он начинает различать: слышать и то, и другое, и мыслить о том, как действующие на сцене воздействуют на зрительный зал, и он слышит перепады шума в зрительном зале. И он в этом смысле начинает отличать действие искусства на зрителя, а не только на себя, при этом не выключается и сопереживает тому, что на сцене происходит.

Т.В. – По-моему, Андрей немного про другое спрашивал. Он спрашивал, кто из этих разделенных позиций работает в идеальном плане. И в этом смысле, где существует норма работы в идеальном плане?

В.М. – Ну, во-первых, что делает идеальный план идеальным планом – я здесь пока эти вещи не вырисовываю, нормы работы уже в него занесены.

Т.В. – Ну, вот смотрите, работают же не действующие лица. Действующее лицо взаимодействует с другим действующим лицом.

В.М. – Почему, и они вместе с идеальным планом.

Т.В. – И в их взаимодействии нет … Идеальный план – это место, где они работают, но не место, где они действуют.

А.Е. – Вопрос глупо был поставлен сам по себе

В.М. – Они работают в мышлении. Вот здесь же не мышление. Работа с идеальным планом – это работа с идеальным планом, если ты здесь с ним работаешь, можно это и работой называть в какам-то смысле, но это не мыслительная работа.

А.Е. – Вот еще смотри. В твоем примере про психолога, что человек, исполняющий роль психолога, может работать в идеальном плане.

В.М. – В принципе, да.

А.Е. – Но этот идеальный план у него неким образом предписан. И если он начинает там про государство…

В.М. – Идеальный план всем предписан.

А.Е. – Я к тому, что получается пространство идеального и работа на нем ограничивается через позиционное вхождение в него. Одним образом…

В.М. – Подожди. Смотри, пространство идеального, если пользоваться теми различениями, которые на обсуждении возникли, или идеальный платоновский мир ничем не ограничен. И там как раз нет никаких позиций, а идеальный план тем и ограничен, что он существует в наличии позиций. Но одних позиций недостаточно, потому что тогда он будет не идеальным планом, а просто рабочим планом в какой-то технической сфере, например. Ну, скажем, почему в этом смысле учитель философии как правило не является философом, ну или не может быть философом? Потому что он становится в позицию, ему в этой позиции предписаны все действия, которые необходимы и т.д., и в лучшем случае он может исполнять роль учителя, не работая здесь. Но позиции, если они оторваны от этих вещей, они вообще выполняют то, что предписано им идеальным планом.

Т.В. – Теперь с философом и политиком. В этом смысле позиция философа и политика – это то, с чем работают в идеальном плане: предметы, инструменты – то, что помещают. А работает с ними кто? Не философ же, и не политик.

В.М. – Оба.

Т.В. – Нет. Не позиции же работают.

А.Е. – Вот тут как бы, ВВ говорит – работает индивидуальность. А индивидуальность задается группой различий. Работает вот это все различное.

В.М. – В идеальном плане есть и то, и другое.

Т.В. – Нету того, в кого можно ткнуть и сказать: «Работает вот этот».

В.М. – Ну в общем, что является индивидуальностью по большому счету? Это комплексы. Точно также как и мышление. Поэтому ткнуть вот так вот я не могу. При этом когда спрашивают: позиции ли работают? Ну, конечно, да. Но позиция сама по себе не может работать. Когда вы читаете пьесу и когда актер разыгрывает роль в пьесе – это же разные вещи.

А.Е. – А вот тогода имеет ли смысл …. Ты рассматривал такую пару философ и политик…