Владимир Мацкевич. Введение в философию: Лекция 3-я

Цикл лекций под общим названием «Введение в философию», прочитанный беларусским философом и методологом Владимиром Мацкевичем в рамках Минского методологического семинара сезона 2008-2009 года. Публикация осуществляется совместно с сайтами Летучего университета, EuroBelarus.Info и Центра европейской трансформации.

Лекции публикуются в ходе подготовки печатного издания «Введение в философию».

Смотрите также:

- Лекция 1. Иллюзия знания и право судить об ошибках

- Лекция 2. Происхождение мышления: скептицизм и радикальное сомнение

- —

- Рабочие материалы всего цикла лекций

_____________________________________

Лекция 3.

Идеальный план и основа европейского мышления

02.10.2008

Пространство трансляция философского содержания

История скептицизма — это всего лишь один аспект происхождения, возникновения мышления и философии. Причем, изложенный мною достаточно бегло — с одной стороны и своеобразно — с другой стороны. Грамотный философ, рассуждая о скептицизме, конечно же, вспоминает одну из сократических школ — скептиков. Я же, говоря о радикальном сомнении, причисляю к скептикам тех, кого сами античные скептики относили к догматикам. Или относили бы, если бы были с ними знакомы: например, Конфуция. Но меня это очень мало интересует, потому что мало ли какая школа как себя называет или какой философ может сам себя как-нибудь называть. Это его дело и дело его философии, но мы не можем игнорировать ни этих философских само-называний, ни того, что закрепилось в учебниках по истории философии. Во-первых, это уже сформировало определенное видение истории философии и философии как таковой, а во-вторых, отрываться от фактов абсолютно нельзя, иначе у нас утрачивается вообще какая бы то ни было опора на действительный материал и исчезает возможность для критики и фальсификации того, что мы можем строить в плане псевдогенетической реконструкции. Поэтому я говорил о двух этих способах работы с материалом истории, а именно: история философии и псевдогенетическая реконструкция. И во время прошлой лекции меня спрашивали: а зачем мне это вообще надо, что я с этим буду делать, буду ли я выбирать тот или иной путь? А я говорил, что мне придется выбрать некий комбинированный путь, объединяющий в себе, с одной стороны, построения модели, которые я отношу к методу псевдогенетической реконструкции, и с другой стороны — опору на какие-то факты, которые, с одной стороны, будоражат и питают любознательный ум, а с другой стороны — позволяют, так или иначе, проверять модели, полученные в псевдогенетической реконструкции.

И сегодня, наверное, мне будет тяжело обойтись без обращения к этим двум способам работы.

Без истории философии обойтись никак нельзя, потому что в философии имеют значение не столько сами тексты (длинные или короткие фрагменты), сколько содержание, которое в эти тексты упаковано, а содержание, так или иначе, крепится на том, что мы называем понятиями, концептами, или на схемах, которыми пользуются те или иные мыслители, те или иные представители определенной интеллектуальной эпохи. Когда мы порой обнаруживаем широко используемые в некоторую историческую эпоху понятия, то обнаруживаем их, как правило, уже в каком-то устоявшемся или культурно-оформившимся виде. При этом нам очень трудно без специального исследования восстановить, откуда взялось это понятие и, вообще, что оно означает. Атом как категория стал широко использоваться со второй половины или конца XVIII века. Но, вспоминая о том, откуда взялся атом, каждый, кто хоть чуть-чуть знает историю античной философии и философии вообще, обязательно вспомнит в связи с атомом Демокрита, кто-то вспомнит и Левкиппаего учителя, который, собственно, и придумал это понятие. Но если в истории физики об этом факте упоминается, то говорится примерно так: «Демокрит учил про атомы». Однако это не правда: то, что думал Демокрит про атомы, ничего общего не имеет с теми атомами, которыми пользовалась химия, а впоследствии и физика, в XVIII-XIX веках. С категорией «атом» за более чем 2000-летний период происходят разные истории, приключения, события, и, дойдя до науки Нового времени, эта категория («атом») претерпевает в своем содержании очень сильные изменения.

То же самое мы можем говорить про любое понятие, которым пользуемся. Скажем, древние греки ввели в своей философии очень много разных понятий. Часть из этих понятий осталось в самой истории, похоронена вместе с древними греками, часть этих понятий, трансформировавшихся в той или иной форме, дошла до нашего времени. И совершенно не случайно, что мы в разных науках и практической деятельности очень часто изобретаем новые термины, пользуясь греческими словами. Мало кто знает греческий язык, но, тем не менее, изобретая новые термины, мы апеллируем к каким-то греческим корням, греческим словосочетаниям, для того чтобы рождать новые термины и новые категории, которые становятся достоянием современной науки, техники, общественной деятельности. Наверное, самым модным таким понятием, которое на слуху у всех, является понятие «демократия». Соответственно, то, что греки называли демократией, и то, что представляет собой демократия сегодня, — это «две большие разницы».

Причем, приступая к разбору понятия, мы вынуждены апеллировать к тому, как оно вводилось, для чего и почему с ним происходят разные изменения. И оказывается, что, с одной стороны, мы должны проследить историю текстовых изменений, связанных с этой категорией, а с другой стороны — мы не можем обойтись без восстановления социально-деятельностного, социокультурного контекста, в котором появилось то или иное понятие. Когда мы начинаем разбираться с такого рода понятиями, категориями, мы, фактически, задаемся вопросом: «А о чем думали философы, которые это понятие ввели и использовали?». И тогда оказывается, что философское думанье, размышление, рассуждение — оно очень длинное. Оно растягивается на тысячи лет, и всё это время с этими понятиями и категориями что-то происходит. Причем именно философское рассуждение является тем фильтром, через который одни понятия становятся определяющими содержание нашей сегодняшней мысли и деятельности, а другие понятия не закрепляются и так и остаются на совести тех, кто их изобрел, употреблял или учил о них. Когда мы начинаем сопоставлять и соотносить разные термины в разных подходах, в разных школах, у разных философов, то мы можем обнаружить или предположить, что, наверное, разные философы, оказавшись в одной и той же социокультурной ситуации, мыслят о чем-то одном, но называют это совершенно разными словами. Назвав это (то, о чем они думают, или то, что их заботит) разными словами, они создают разные конструкции — языковые, теоретические, словесные. И получается, что, будучи озабоченными одним и тем же, они строят совершенно разные картины и совершенно разные схемы и конструкции. А потом эти конструкции, эти схемы в той или иной степени начинают оказывать влияние на других философов, на жизнь и деятельность.

Но с какой стати мы можем предполагать, что разные философы в одно и то же время, употребляя по отношению к одному и тому же разные слова, действительно думают об одном и том же? У нас нет оснований предполагать это, исходя из истории философии и из анализа текстов. Потому что традиция философских текстов не предполагает четкого и однозначного определения ситуации, которая волнует философов, а философские тексты пишутся, как правило, на опосредованные, отвлеченные темы. Уже Сократ, в изложении Платона, пытается разобраться с этим вопросом. В диалоге «Кратил» он спрашивает у своего собеседника: «Для того, чтобы сверлить, что нужно?». Тот говорит: «Сверло нужно». Для того, чтобы еще что-то делать, еще что-то нужно: например, для того, чтобы называть, нужно имя. Имя, в этом смысле, — инструмент, говорит Сократ. «Ну, отлично», — соглашается с ним его собеседник, после чего через серию рассуждений, Сократ спрашивает: «Ну, вот интересно, если кто-то что-то назвал, не предполагает ли это, что то, что он назвал каким-то именем, он уже знал?». Тот отвечает: «Ну, наверное, предполагает». А как мы можем назвать что-то чем-то, не зная этого? Значит, говорит Сократ своему собеседнику, для того, чтобы знать, имя не нужно. И эта софистика (или такого рода логика Сократа) уводит в сторону от понимания того, чем занимается философия и с чем она имеет дело. Насколько мы можем судить, что нечто неназванное, неназываемое — существует? Неназванное, непоименованное, необозначенное, как правило, отсутствует даже в восприятии, не говоря уже о том, чтобы оно существовало в мышлении и т.д. Но если этого не существует в восприятии и мышлении, откуда мы знаем, что оно существует в действительности, которая не сводится к восприятию и мышлению? Платон нашел выход из этой ситуации. Правда, Аристотель эту находку Платона высмеивал, а схоласты Средних веков спорили об этом несколько столетий. Так что же нашел (или открыл) Платон, и нашел ли?

И здесь мне приходится констатировать, что истории скептицизма (или истории сомнения в том, что что-то существует или не существует, в том, что мы можем во что-то верить или не можем во что-то верить) заведомо недостаточно для того, чтобы зафиксировать основу мышления, ткань мышления, материал мышления, на котором оно существует. Я уже говорил в прошлый раз, и сейчас вернусь к тому же самому, и скажу, что основой, материалом или местом, в котором разворачивается мышление, на котором разворачивается мышление, по отношению к которому разворачивается мышление, является идеальный план, или план идеального. (В этой лекции я не буду делать различий между «планом идеального» и «идеальным планом», употребляя их как взаимозаменяемые; это различие потребуется позднее.)

И этот план идеального тоже как-то возник, как-то складывался, и историю его возникновения мне придется сегодня обозначить, или сконструировать. Если бы у меня была четкая картина того, как этот пресловутый идеальный план складывался и зарождался, я бы не нуждался ни в истории философии, ни в спекулятивных рассуждениях, я бы напрямую его изложил. Но я этого знать не могу, это находится за пределами моего знания и, не побоюсь сказать, вообще за пределами знания кого бы то ни было. Т.е. это и есть один из многих философских вопросов, над которыми философы рассуждают. Упоминавшийся мною в прошлой лекции Михаил Петров, обсуждал проблему возникновения идеального плана на примере некой весьма специфической деятельности, и даже не самой деятельности, а тех особых социально-коммунальных, социально-деятельностных ситуаций, которые в этой деятельности складывались. В ядро своего рассуждения Петров поместил лишних людей, пиратов, пентеконтеры и пиратские операции, которые на пентеконтерах совершали минойцы. Я думаю, что это хорошая модель сама по себе. Хорошая — в плане креативности, эвристичности и т.д., но заведомо недостаточная. Потому что люди, оказывающиеся в такой ситуации, должны были бы каждый раз, на каждой новой пентеконтере закладывать идеальный план. Собственно, в глубокой древности, наверное, так и происходило, когда каждое племя, каждое маленькая деревня людоедов за тысячелетия своего существования делала примерно те же самые открытия, приходила к там же самым выводам, что и деревня или племена, с которыми они никогда не вступали в контакт. Но по отношению к цивилизованному развитию, или по отношению к культуре, этот способ, вообще говоря, не мыслим. С возникновением цивилизации, возникновением культуры идеальный план приобретает некий новый статус существования. Он начинает транслироваться уже в каком-то таком виде, по отношению к которому мы не свободны, по отношению к которому нам необходимо каким-то образом определяться, или самоопределяться. Для того чтобы что-то транслировалось, необходимы какие-то каналы трансляции. Каналы трансляции, на которых культура, собственно, и базируется.

Здесь я сделаю маленькое отступление, связанное уже с актуалгенезом, или с моим интересом к философии и истории философии. Когда в студенческие годы я стал этим интересоваться, то, конечно же, я и мои коллеги (т.е. другие студенты и аспиранты) интересовались ставшими формами. Ставшими, т.е. какими-то образцовыми формами философии, методологии, мышления. И, изучая их, мы входили в контекст, въязычивались в философский язык, философский дискурс. Изучение философии в ставших формах многих людей приводит к ознакомлению с первоисточниками. Так или иначе, изучая европейскую философию, мы волей-неволей начинаем обращаться к греческой философии. Имея дело с философской классикой, мы обращаемся к тому, что фундирует эту классику: к образцам и прототипам. А образцы и прототипы всей европейской философии, так или иначе, восходят к античным временам — настолько, насколько мы можем заглянуть через историю философии в те времена. Поэтому интерес к античной философии возникает на разных этапах у каждого, кто интересуется философией. Но потом под воздействием Фрезера, его знаменитой книжки «Золотая ветвь», и Владимира Проппа и его «Морфологии волшебной сказки» и «Исторических корней волшебной сказки» я вынужден был обратить внимание на то, что греческая мифология (по крайней мере, мифология, если не философия и литература) очень похожа на волшебные сказки других народов. На этом сходстве Джеймс Фрезер строит свою концепцию, Пропп рассказывает морфологию волшебной сказки. И всё это, так или иначе, выходит на темы, которыми интересовались, чем занимались структуралисты первой половины XX века, — на изучение доцивилизационных (иногда их тоже называют цивилизациями, но в условном значении этого слова) форм существования общества, т.е. дикости, варварства.

И примерно в это же время, когда я начал этим интересоваться и сопоставлять то, что было у древних народов, а потом перешло в литературные формы мифологии или волшебных сказок, или сюжетов для художественной литературы, в издательстве «Восточная литература» в Советском Союзе начинают издавать сборники сказок. Это были сборники неких текстов, записанных этнографами у первобытных народов. Выходит сборник австралийских сказок, африканских сказок, сказок северных народов, и, поскольку наш факультет находился недалеко от хорошего книжного магазина, где все новинки издательства «Восточная литература» продавались, я купил несколько таких книжек, а потом начал их собирать. И чем больше читал, тем больше удивлялся. Удивлялся тому, что ничего похожего на волшебные сказки, которые разбирает Пропп, или на древнегреческие мифы, которые я хорошо помнил еще с детства по книжке Голосовкера, в этих сказках нет. Более того, когда начинаешь на это обращать внимание, начинаешь пытаться уследить за сюжетом в этих сказках, оказывается, что в них и сюжета нет. В них нет мотивировки действий героев. Все волшебные сказки цивилизованных народов очень забавным образом раскрывают мотивацию героев, связанную с каким-то более широким контекстом, чем события самой сказки, и через это мы понимаем, что этими героями движет, что они делают. Сказки «диких» народов ничего подобного не содержат. Даже если там есть какие-то волшебные события, волшебные персонажи и т.д. — все они выскакивают, как черт из коробки. А мотивация персонажей вообще убийственная: ничего более вразумительного, чем «одной женщине захотелось пойти в лес, собрать каких-то грибов», нет. Какие-то импульсы, которые возникают неизвестно откуда, ничем не мотивированы, являются запускающим механизмом повествования. Идет обрывок повествования: женщина куда-то пошла, с ней что-то случилось (то ли леопард на нее напал, то ли она в яму какую-нибудь свалилась, то ли какой-то дух ее на небо утащил), потом что-нибудь еще случилось, и на этом конец. Ни морали, ни смысла, ни более широкого контекста в этом увидеть нельзя. Я поначалу думал, что это мой евроцентризм и, как Кастанеда говорит, описание мира, т.е. европейское описание мира, мешает мне увидеть иную логику, какую-то иную форму мотиваций или мир, который стоит за повествованиями первобытных народов, а он там на самом деле есть. Но потом, разбираясь с этим, я вынужден был смириться, что этого ничего нет. Там нет того идеального пространства, через которое можно выстраивать цепочки, например, мотивов, объяснений, придания смысла каким-то действиям.

Этот мир (мир сказок африканско-австралийско-северных народов) если и допускает смысл, то это — смысл самоочевидности, смысл неотрывности событий от самого смысла. Т.е. вещи толкают друг друга, и, соответственно, от толчка они движутся и меняются. Грубо говоря, смена событий в этих сказках близка к миру, описываемому законами механической физики. В этой же физике живут и двигаются люди: они поступают и ведут себя в соответствии с тем, что они куда-то падают, на них кто-то нападает, их кто-то толкает, задевает и т.д. И этим такие повествования очень сильно отличаются от европейских сюжетных сказок, в которых мотивация и более широкий контекст и план присутствуют. И тогда я стал думать, что наличие этого самого плана, который восстанавливается за сюжетом самых примитивных повествований, каким-то образом связан с наличием цивилизации.

Сказки европейских (или других цивилизованных) народов восходят к очень давним временам, они транслируются поколениями людей, иногда тысячелетиями. Это относится как к сказкам, так и к мифологии. И когда исследователи мифологии начинают анализировать сюжеты различных мифов древних греков, они выходят на истолкование социальных, исторических процессов и событий, которые с греками происходили. Никаких исторических достоверных сведений про эти события у нас нет, а если и есть, то какие-то обрывки. Но, восстанавливая мифологию (например, борьбу олимпийских богов с титанами), мы говорим о смене древних картин мира, о переходе от одних форм жизни к другим формам жизни. Если поверженные титаны несут на себе миф спонтанности, необузданных желаний, «физический» мир, то олимпийские боги подчиняются каким-то другим, высшим принципам, которые заведомо выходят за пределы непосредственных событий, происходящих с ними. И эти события как бы удваиваются: с одной стороны — разворачиваются в идеальном, в некотором обобщенном плане, а с другой стороны — они остаются посюсторонними наблюдаемыми событиями. Особенно ярко это становится понятно, когда мы читаем мифы в литературном изложении. Вообще, откуда мы эти мифы знаем? Мы их знаем из поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», из книги «Труды и дни» Гесиода, и большую часть мифологии фиванского и троянского циклов мы знаем из трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. Ну и из переложения каких-то более поздних авторов.

Так вот, в наиболее ранних (дошедших до нас) трагедиях Эсхила, в частности, при очень примитивном построении самого действия излагаются некие события, происходящие с героями. Героев на сцене, как правило, один, максимум — два, и с ними происходят какие-то такие вполне описуемые, вполне сюжетные, фабульные события. И когда иногда современные театры или кинематограф по материалам этих трагедий ставят спектакли или фильмы, то они вынуждены, так или иначе, восстанавливать все те контексты, которых непосредственно в текстах этих трагедий нет. Потому что без этого эти мифы напоминали бы нам, опять же, сказки совершенно первобытных народов. Скажем, когда какая-нибудь Медея убивает своих детей, для того чтобы накормить ими обидевшего ее человека, это очень похоже на совершенно страшные сказки первобытных народов, если за этим не восстановить какой-то другой смысловой план, в котором всё, что говорится, не теряет своей трагичности, но получает свое объяснение. Эсхилу не нужно вводить контекст и идеальный план в свои трагедии, его современникам всё было известно и понятно и так. Совсем другое дело, когда Софокл или Еврипид создают свои авторские произведения на тот же мифологический сюжет, что уже был у Эсхила. Теперь уже и авторам, и зрителям в театре нужно сравнивать, сопоставлять и выяснять, почему Клитемнестра у Эсхила так не похожа на ту, что в «Электре» Софокла, и чем они обе отличаются от героини Гомера.

Мистерии и театр — исторические формы появления идеального плана

Откуда же берется этот второй план, из которого черпаются смыслы, содержание, объяснение и т.д.? Для меня стало очевидно, что его до поры до времени не было. Его до сих пор нет у некоторых сохранившихся примитивных народов, а если он у них и появляется, то появляется уже вместе с цивилизованностью, с окультуриванием, т.е. от других цивилизаций: от китайцев, арабов или европейцев. Поэтому «осевое время» интересно в самых разных смыслах, в том числе, помимо радикального сомнения или трагизма отсутствия доверия к миру, оно интересно еще и этим долговременным, многовековым становлением второго плана. И рассмотреть это становление мы не можем на материале истории философии. Мы не можем найти те тексты, в которых люди конструировали бы второй план. Пираты Эгейского моря, которые садились на свои пентеконтеры и плавали по изрезанным берегам Аттики, чтобы грабить деревни и города, не оставляли после себя в судовых журналах записи, типа: «Ага, вот мы сейчас изобрели идеальный план взятия какого-то города, а в следующем году мы его усовершенствуем». Ничего подобного не было. Точно так же ничего подобного нет в художественной литературе, потому что само по себе происхождение художественной литературы древних греков достаточно хорошо исследовано. Иное дело — театр. Не просто тексты трагедий и комедий, но эволюция греческого театра может дать важнейший материал для псевдогенетической реконструкции происхождения идеального плана. И большинство исследователей соглашается с тем, что древнегреческий театр возник из настоящей религии древних греков — из мистерий.

Мистерии — это такая вещь, которая разыгрывается людьми по случаю какого-то религиозного события, религиозного праздника и, фактически, представляет собой некий ритуал. Этот ритуал изображает событие с каким-нибудь богом, духом, еще кем-нибудь, и в память об этом событии, которое имеет влияние на жизнь людей, устраивается имитация этого события. Скажем, есть Дионисийские мистерии. Они связаны с таким жизненным сельскохозяйственным циклом, как сбор урожая винограда. Виноград занимал достаточно большое место в жизни некоторых ближневосточных и малоазиатских народов, потому что в гористой засушливой местности вино было не только средством наркотического опьянения, но, фактически, средством дезинфекции воды и вообще необходимым элементом пищевого цикла. Поэтому древние греки чувствовали зависимость от винограда и некоторым образом сакрализировали эту сельскохозяйственную культуру. Но при этом виноград должен был быть раздавлен, превращен во что-то другое в процессе переработки. И была придумана некая такая история про бога Диониса, которого должны были убивать примерно так же, как крестьяне грязными ногами давят красивые гроздья винограда в бочках (потому что чистыми ногами их давить нельзя, иначе виноград бродить не будет). И вот этот трагизм разрушения сакральных плодов был отображен в мифе уничтожения жертвенного животного Диониса вакханками. Но, тем не менее, это действо (когда некие банды девушек убивают красивого, замечательного юношу) в Дионисийских мистериях разыгрывались каждый год — ну, вроде того, как на беларусских дожинках. Собираются греческие «дожинки», и в качестве развлечения устраивается такое представление, в котором участвуют абсолютно все жители. На первых порах, говорят, там реально убивался человек, и это убийство рассматривалось как ритуальное жертвоприношение, но потом это всё больше трансформировалось в игру. Примерно такие же корни можно найти практически у всех культурных греческих явлений. Например, Олимпийские игры родились (так рассказывают, по крайней мере) из специальных траурных мероприятий, когда на могиле свежеубиенного и захороненного воина устраивались состязания других воинов или пленников, которых захватило племя, с непременным убиением проигравшего. И эти жестокие жертвоприношения первобытных ритуальных тризн потом превратились просто в состязания, а уже в извращенном Древнем Риме они стали гладиаторскими боями, когда смертоубийство на этих мероприятиях было восстановлено, но совсем с другим смыслом (точнее, совсем уже без всякого мистического религиозного смысла, а только для потакания низким чувствам толпы).

Так вот, греческий (аттический) театр с изложением мифических историй также возник из этой религиозной практики Дионисийских мистерий, в которых элемент соревновательности тоже присутствовал определенным образом. Но, что очень важно, как только древние греки в начавших цивилизовываться Афинах начали делать это не как религиозные мистерии, а как театральные состязания, у них возникла привычка хранить разыгранные тексты пьес предыдущих лет. Эсхил — один из первых греческих драматургов, имя которого до нас дошло, — был отнюдь не первым греческим драматургом, который ставил свои пьесы на этих празднествах-соревнованиях. Но другие драматурги, которые точно так же писали и ставили свои пьесы, просто до нас не дошли в текстах, а только в упоминаниях. Этот момент перехода к тому, чтобы сохранять и передавать дальше в культуре — потомкам, еще кому-нибудь — разыгранные события, очень непрост для объяснения и для понимания. Зачем и с какой целью сохраняются пьесы Эсхила? Понятно, что для этого нужна письменность. Вот мифология, сказки, песни, эпос могут передаваться без наличия письменности. Скажем, в гораздо более поздние времена народы с развитой эпической поэзией — скандинавы, викинги, — несмотря на то, что у них была своеобразная руническая письменность, вовсе не стремились сохранять свои саги, эды, поэзию скальдов в письменном виде. И не потому, что трудно было всё это высекать на камнях (могли бы и берестой пользоваться, как древние египтяне папирусом) — у них просто не было такой необходимости. Какой смысл записывать сюжет эпической саги, если этот сюжет известен каждому подростку в племени, потому что по случаю главных мероприятий племени старшие рассказывают эти саги младшим, и они выучивают их наизусть, кто-то потом начинает рассказывать их следующим поколениям и т.д.? Зачем при наличии древних мифов, сюжеты которых известны всем, нужно было записывать пьесы, поставленные по этим мифам? Для этого надо немножко представлять, как происходило греческое театральное действо. Раз в год Древние Афины устраивали театральные состязания, когда две части города набирали команды, которые должны были собрать декорации, пошить костюмы, натренировать актеров, выучить хор, всё это поставить и изобразить перед зрителями. Причем делались эти вещи такими партиями, когда соревновались две части города. Не помню, сколько их было в Афинах точно: восемь или десять — примерно, как концов в Новгороде; и, в этом смысле, города-государства достаточно похожи, независимо от того, что они возникали в разных частях мира и в разные эпохи. Так вот, и Афины состояли из примерно таких же фил и демов, и две из этих фил ставили пьесы. Ставили три трагедии и одну комедию. Этот порядок тоже восходит к практике мистерий, в которых таинства сопровождались профанацией, карнавалом, высмеиванием того, что было сакральным, и серьезные трагедии также дополнялись комедийной профанацией. Одна группа ставила, и другая группа ставила, а остальные смотрели. Потом какое-то компетентное жури (не помню, кто туда входил: все зрители или это как-то специально выбиралось) выносило свой вердикт, кому-то присуждалось первое место.

С одной стороны, Эсхил был человеком, который чаще других выигрывал эти состязания со своими пьесами, потому что не каждый житель древнего города был способен писать каждый год четыре трагедии и одну комедию. Поэтому драматургов нужно было нанимать. Сколько их было в Афинах, я не знаю, но несколько человек точно было. Поэтому каждая группа людей должна была нанять своего драматурга, для того чтобы он написал им эти пьесы, поставил их на сцене (потому что он же был и постановщиком, и режиссером, иногда и актером), и после этого они должны были выиграть первое место. Наверное, это чем-то напоминает современные карнавалы как пережитки религиозных ритуалов, которые тянутся через разные другие эпохи — как, например, карнавал в Рио-де-Жанейро, где то же самое: разные концы города организуют какие-то свои команды, шьют костюмы, строят специальные повозки, на которых это всё будет изображаться, но там нет необходимости в специальном сценировании, написании пьес. Это теперь настолько оторвано от первоначальной религиозной природы, что на сегодняшний день у карнавалов уже нет этой необходимости, но постановка всё равно требуется. Вот в такой примерно ситуации находился Эсхил: он выигрывал чаще других — не всегда, но чаще других драматургов, но при этом почему-то имен его оппонентов у нас не сохранилось, и пьес не сохранилось. Софокл был младшим современником Эсхила (по-моему, он однажды успел посоревноваться с Эсхилом в пьесах и даже выиграть, но у него уже были другие соперники), но и имен его соперников история или литература не сохранила. И так — вплоть до Еврипида. Потом у греков было уже много всяких драматургов, и, вообще, они уже совсем не были настолько классично известны, как Эсхил, Софокл и Еврипид.

Так зачем нужно было записывать пьесы, которые ставились каждый год на одни и те же сюжеты, и, в общем-то, одинаково ставились? В отличие от карнавалов в Рио-де-Жанейро, где каждый конец города выпендривается, как может, у греков такого позволить себе было нельзя. Театр был жестоко регламентирован. Первоначально он вообще выглядел очень просто: стоит хор (группа из нескольких людей), перед ними актер. Актер надевает соответствующую маску и произносит определенные слова или изображает что-нибудь, а хор комментирует. И только у Эсхила в его развитых пьесах на сцену выходят два актера, и начинается диалог между актерами, между акторами. Этот диалог в греческом театре назывался агоном, или борьбой. Само слово «агон» скорее относится к борьбе, к единоборству, и применимо скорее к привычке биться на могилах героев, из которой выросли Олимпийские игры, а потом уже было заимствовано для театра и обозначало диалог двух актеров на сцене. И, по-моему, только уже у Софокла на сцене стал появляться третий актер, на всякий случай, а до этого — два актера, и при этом — агон. Что заставило греков назвать разговор двух людей на сцене агоном? Итак, надо разобраться с двумя вопросами:

а) с необходимостью записывать пьесы, поставленные по мотивам известных каждому греческому ребенку мифов;

б) что заставило греков относиться к этим театральным действиям уже иначе, чем к обычным мистериям или обычному разыгрыванию ритуальных обрядовых вещей?

Это очень непростые вопросы. Сами греки разрешали их практически, порой в судебном порядке: например, Эсхила как-то осудили за то, что он раскрыл сакральный смысл мистерий в одной из своих трагедий. Попытки ответить на эти вопросы выводит нас на план идеального, или на идеальный план.

Разобраться с этим всем можно только прибегая к псевдогенетической реконструкции. Сейчас, рассказав про эту ситуацию, наверно, я должен был бы рассказать еще про несколько других. Но я просто остановлюсь, задав эти вопросы, и перейду к интересующему меня в сегодняшней лекции человеку — одному из древнегреческих философов, на материале жизни которого, как мне кажется, прорисованы все основные аспекты, необходимые для конституирования идеального плана, который затем уже будет транслироваться последующими философами. Т.е. на этом человеке сходятся необходимые характеристики собственно философствования. Это — Анаксагор из Клазомен.

«Философ» и «политик»

Сначала несколько слов про этого человека, которые, как мне кажется, нам важны. Во-первых, родился он в Клазоменах, но он был учеником одного из тройки милетских философов — Анаксимена, т.е. он был причастен через ученичество к наиболее развитому на тот момент греческому цивилизационному центру — к Милету. Милет — это город в Малой Азии, который одним из первых проходил те стадии развития, которые будут потом характерны для других греческих городов, в том числе, и для Афин. В частности, он переживал разложение аристократической формы организации жизни общества и переход к неким квазидемократическим формам. Во-вторых, этот город находился в эпицентре межкультурных контактов, по крайней мере, Милет и милетские представители были постоянными участниками разного рода дворцовых интриг, войн, которые велись лидийцами, другими царствами в Малой Азии вплоть до Персии. Из Милета происходила и знаменитая гетера Аспазия, вторая жена Перикла. И какие-то другие формы греческой жизни тянутся из Милета. И вот, в Милете же учился и Анаксагор. Но к этому времени, когда Анаксагор вошел в более-менее сознательный возраст работоспособности (а это не раньше, чем в тридцать лет), он попадает в Афины. К этому времени культурное лидерство среди греческих городов переходит к Афинам, и основная часть философской жизни и деятельности Анаксагора проходит в Афинах. Он занимается там тем же самым, чему его научили заниматься в Милете. А милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) — это, как ее называли последующие древнегреческие философы, школа физиков, т.е. их интересовало устройство мира и мирозданье. И, продолжая эту традицию, Анаксагор точно так же придумывает первоначало мира — была такая эволюция: огонь, апейрон, воздух, а Анаксагор придумывает гомеомерии. Затем он занимается всякими прикладными штучками и изысканиями. Говорят, например, что он предсказал и объяснил солнечное и лунное затмение. Рассказывают еще также, что он предсказал падение метеорита, хотя я думаю, что это просто невозможная вещь — предсказать падение метеорита, и это какая-то легенда.

Так вот, Анаксагор занимался исследованием природы, как мы бы сказали. Но при этом, кроме всего прочего, он был другом правителя Афин, именем которого назван период наибольшего расцвета (или закладывания расцвета) этого города, — он был другом Перикла. В чем состояла эта дружба и к чему она приводила, сказать достаточно трудно. Известно только, что эта дружба очень не нравилась родовой аристократии Древних Афин, и поэтому они находят возможность обвинить Анаксагора, как и в последующем Сократа, в разных смертных грехах и приговорить к смерти. Дружба с Периклом сказалась в том, что Перикл приложил всё свое влияние, чтобы спасти от смерти Анаксагора и заменить казнь ссылкой. Ну а дальше его ссылают в далекий город во Фракии, где он и погибает. Но интересно следующее: книги Анаксагора, после того как он подвергся высылке (не остракизму, наверное, потому что он не был гражданином Афин, а просто высылке), начали распространяться в «самиздате». И, наверное, это первый случай подпольного распространения литературы как таковой. Скорее всего, время от времени и в древнем мире возникали запретные книги, но их просто уничтожали и они подвергались как бы табуированию. Я уже упоминал в прошлой лекции про Шихуанди и то, как он уничтожал книги. Или же — уничтожение книг в древности было, скажем, предметом частной инициативы. Вот, опять же, рассказывают, что более поздний философ Платон был почему-то очень раздосадован на Демокрита, скупал, как только попадались, его книги и уничтожал их. Потом уже марксисты объявили это страшной войной между материализмом и идеализмом, но я думаю, что для Платона это выглядело как-то совершенно иначе. Так вот, книги Анаксагора зачем-то переписывались и распространялись. При этом, опять же, существуют указания на то, что распространялись они только доверенным людям, не под «подписку о невыезде», а под клятву о неразглашении.

Ну вот, собственно, я рассказал обстоятельства жизни и деятельности Анаксагора; теперь же — относительно того, чему он учил, т.е. о собственно философии Анаксагора. Не смотря на то, что его сочинения передавались из-под полы друг другу как книжки Солженицына в Советском Союзе, до нас эта литература не дошла, ну, по крайней мере, в оригинальных каких-то формах, за исключением выписок и комментариев, которые делали некоторые другие философы, уже когда философия вошла, скажем так, в школьные программы в Древней Греции. По этим обрывкам нам известны тексты очень многих философов, в том числе и Анаксагора. Но для моих целей и для моего изложения те обрывки сведений про то, чему учил Анаксагор, не так уж и важны. Во-первых, потому что это физика. И, в этом смысле, то, что такое примитивная физика древних греков, наверное, рассказывать не надо. Т.е. это какие-то побасёнки или какие-то такие наития, которые они формулировали в разные стихи, формулы и т.д., ничего общего с описанием, исследованием реального мира, реальной природы не имеющие. Но было несколько категорий, которые от древних философов так или иначе попадают к нам, и они становятся затем более-менее транслируемыми. Собственно, от Анаксагора ни одна из категорий, которыми он пользовался, таковыми не стали. Но мне важна именно эта фигура, и сейчас попробую объяснить, почему.

Опять же, некоторыми толкователями говорится, что категория «нус», или ум, разум, которая наряду с гомеомериями закладывалась Анаксагором как составная часть вещей, как своеобразный элемент мироустройства, важна только в одном отношении — в том, что, наверное, впервые в греческой философии не физическая, не, скажем так, вещественно-материальная частица (основа) кладется в устройство мира. Но я боюсь, опять же, что это — дурь, к которой прибегают в толковании историки философии. Потому что из обрывков Демокрита, который заимствовал у своего учителя Левкиппа категорию «атом», известно, что Демокрит полагал, что мир состоит не просто из атомов, а он устроен так, что там есть атомы и пустота, а в этой пустоте — во множестве обитающие там духи. И поэтому считать Демокрита родоначальником материализма — так же глупо, как и многие другие благоглупости из истории философии. И, в этом смысле, Марксу чисто политически было выгодно обвинить Демокрита в материализме, забыть про духов, летающих в пустоте, и оставить только атомы. А в принципе, с каждым из этих философов, наверное, можно было бы поступать всякими такими способами. Так же и с нусом Анаксагора.

На первой лекции частично я об этом говорил (в обсуждении лекции это звучало точно), и гораздо раньше я всегда говорил, что рассматривать философию в ее рабочих проявлениях (т.е. как работу, которую делают философы) невозможно, сосредотачивая свое внимание только на текстах и не рассматривая жизни и деятельности этих философов, условия, обстоятельства и ситуации, в которых они живут и действуют. Поэтому для меня важна в биографии Анаксагора вот эта самая деталь дружбы Анаксагора с Периклом. Вообще говоря, когда возникает дружба людей, оставивших столь заметный след в истории, то эта дружба уже сама по себе становится предметом особого внимания. Я напоминаю, что всё это происходит, фактически, в это самое «осевое время», когда впервые люди начинают называться собственными именами (пусть это и длится в течение жизни нескольких поколений), и то, что этими именами названо, становится образцами для дальнейшего обсуждения, анализа, для трансляции и т.д. В этом растянувшемся «осевом времени» особое место занимает пятидесятилетие — промежуток между греко-персидскими войнами и Пелопонесской войной.

И вот, Перикл был одним из самых влиятельных афинских политиков этого периода, лидером, при котором Афины достигли наивысшего культурного расцвета: в это время начинает строиться Парфенон и Пропилеи, начинает застраиваться Акрополь; действуют выдающиеся греческие скульпторы (в частности, Фидий, с которым тоже дружит Перикл и которому он покровительствует); последний из тройки первых известных нам драматургов — Еврипид — является другом Перикла и младшим его современником; Перикл спонсировал постановку «Персов» Эсхила. Помимо того, что при его правлении Афины достигают культурного расцвета, в это же время Афины достигают наибольшего политического могущества и становятся доминирующим городом всей континентальной Греции. И при Перикле же развязываются Пелопонесские войны, после которых Афины утрачивают это положение и, в общем, начинается медленный закат Афин. Но, кроме всего прочего, Периклу приписывается известная речь на похоронах доблестных воинов, погибших от рук злобных спартанцев, — речь, в которой декларируются первые принципы демократии, и демократия объявляется примером и прецедентом, на основе которой должна строиться политика. В этом смысле, фигура Перикла очень значимая и знаковая. И я готов предположить, что без философа, без участия философской мысли становление Перикла как главы главного города Древней Греции не обошлось.

Но при этом, как могло строиться это взаимодействие? Без того, чтобы прибегнуть к псевдогенетической реконструкции, я, по крайней мере, не знаю, как разобраться. Наверное, надо было бы погрузиться (примерно, так же, как, скажем, Фрезер) в изучение древнегреческого языка, поднять все документы (благо, их не так много сохранилось с тех времен) и найти все следы, и прочее, и прочее. На это уйдет целая жизнь. А мне важно другое. Важно то, что это архетипическое взаимодействие главы демократической республики в Афинах и философа Анаксагора стало затем транслироваться, и транслироваться в каких-то других формах, иногда в попытке воссоздать эти отношения на совершенно неподходящем материале.

Сократ, для которого Перикл стал именно таким архетипическим образцом политического деятеля, по отношению к Периклу начал употреблять почти как имя собственное категорию «арете». Арете — это греческое слово, которое обозначает доблесть, и появилось оно применительно к аристократам-воинам. Затем оно было перенесено на олимпиоников, или на тех, кто участвует в Олимпийских играх, и стали говорить, что арете — это то, чем отличаются победители Олимпийских игр. Сократ говорил об арете как об особой доблести Перикла, и вот эта доблесть Перикла для Сократа была предметом деятельных размышлений. По крайней мере, Сократ, еще находясь на рубеже становления той философии, которая стала определять европейскую цивилизацию, попадает в ситуацию, в которой находились многие другие софисты того времени.

Разбирая историю философии, невозможно обойти вниманием тех бродячих мудрецов, которые ходили и смущали греков всякими рассказами и апориями, искусство которых состояло в умении эквилибрировать словами и понятиями. Когда Аристотель еще не родился и «Аналитика» не была написана, владение некоторыми логическими приемами и жонглирование словами давало софистам сильные преимущества в разговоре и споре, они беззастенчиво пользовались ими, но время от времени и сами чего-то соображали. Сократ, по большому счету, в своей деятельности ничем не отличался от софистов, и многими его собеседниками, согласно диалогам Платона, были именно (заезжие в Афины) софисты, с которыми он толковал, ну и не будь он философом, не обзови он себя философом, наверное, его нужно было бы признать наиболее выдающимся софистом своего времени.

Так вот, Сократ, помимо того, что занимался софистикой, был реально и деятельностно озабочен арете. И рассуждал он примерно следующим образом: откуда у Перикла эта доблесть, которая позволяет ему на протяжении почти трех десятилетий оставаться лидером Афин? Афин, где очень сложная политическая ситуация (все грызутся друг с другом, все выясняют отношения, политические партии борются одна с другой) и, в общем, удержаться на вершине власти в этой ситуации крайне трудно, а Периклу это удается, и его признают как чернь, так и аристократия, как враги, так и друзья, ну, естественно, не очень прощая ему какие-то ошибки. В конце концов, Перикла попытались обвинить в поражениях в Пелопонесской войне, в недопустимом расширении афинских владений, в экспансии и, естественно, в разбазаривании казны. Афины были хранителями казны большого морского союза городов и за счет этого, собственно, поднимались. Говорят, что архитектурный подъем и строительство Афин из мрамора началось на коррупционные деньги — деньги, приобретенные в результате казнокрадства. Вот в этом пытались обвинять Перикла. И, тем не менее, Сократ приписывал ему эту доблесть, эту добродетель — арете.

Сократ задается вопросами: «А откуда это самое арете берется?» и «Как оно передается?». И он смотрит, например, на детей Перикла и видит, что никаких признаков арете у детей Перикла нет и из них не вырастут правители Афин. Значит, говорит Сократ, придется признать некоторое преимущество демократии, отказ от передачи власти по наследству, потому что после Перикла передать власть этим детям, в общем, неправильно. Арете, доблесть и добродетель — не передается генетически. Тогда, говорит Сократ, наверное, можно попытаться этому научить и передавать это не по наследству, а через культуру, через научение. Поэтому Сократ, уже наглядевшись на детей Перикла (ему, в общем, даже не надо было смотреть на детей Перикла, потому что у него были собственные дети), начинает организовывать обучение. Но для того, чтобы эксперимент был показательным, нужно было выбрать не того, у кого доблесть налицо, а того, у кого наличие доблести не очевидно. И он начинает воспитывать одного из представителей периклового клана по имени Алкивиад, учить его и выращивать в нем арете.

Как известно, Сократ потерпит в этом деле полный провал. Способы, которые избрал Сократ для воспитания доблести, не принесли ожидаемых плодов. Впрочем, может быть, причиной поражения Сократа в воспитании стали всё же личностные качества, точнее, пороки самого воспитуемого.

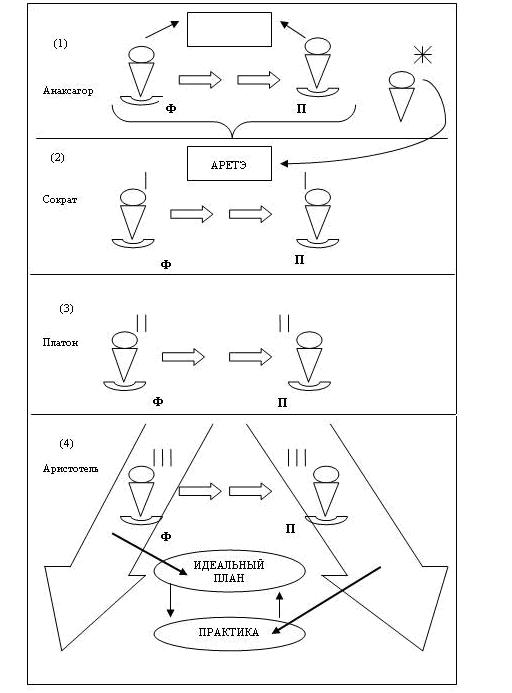

И вот, что мне нужно здесь зафиксировать (см. схему 1). Сократ брал за прототип отношение философа Анаксагора и политика (или правителя) Перикла, предполагая, что участие философа в работе политика способствует наличию и проявлению доблести-арете у политика. Эту ситуацию рефлектирует философ, принимает это как деятельностную ситуацию и пытается сам стать инициатором, фасилитатором арете для другого политика. И тогда арете становится содержанием того, что составляет деятельность философа в социокультурной ситуации. Философ определенным образом принимает участие в политике. У меня нет более сильных содержательных категорий, кроме этой: «принимает участие». Форму этого участия надо искать, анализировать и совершенствовать.

Схема 1

Итак, первый уровень — это время Анаксагора (годы жизни: 500-428 годы до нашей эры), второй уровень — это время Сократа (годы жизни: 469-399 годы до нашей эры).

Сократу нужно было наблюдать, что происходило между Анаксагором-философом и Периклом-политиком. Деятельность политика с участвующим в ней философом оценивается очень высоко и как успешная. Затем этому взаимодействию политика и философа приписывается некий атрибут. И вот здесь давайте зафиксируем собственно философскую часть: арете — это что-то сродни тем многочисленным спекулятивным категориям, которые придумывали рассуждающие о природе древние физики-философы, предшествующие Сократу. Сократ придумывает вот эту категорию, заимствуя сам термин из некой созерцаемой им реальности: Олимпийских игр, этоса аристократов, войны. Слово «доблесть» — чисто рыцарское слово, которое в любых аристократических обществах входу. Но обратите внимание: был ли идеальный план у аристократов, когда они оперировали словом «доблесть» по отношению друг к другу?

Вещи имеют атрибуты. Эти атрибуты, так или иначе, схватываются нашим рассудком, чувственностью. Скажем, «крепкое плечо» или «холодный рассудок», или еще что-нибудь. Мы очень часто описываем вещи через какие-то свойства, которые им присущи. Но по отношению к человеку, к тому, что чувствуемо, созерцаемо, наблюдаемо, к некой природной вещи — это одно дело. И совсем другое — выведение того, что было атрибутом чисто человеческих отношений, на некий идеальный уровень.

В принципе, примерно то же самое делал Конфуций, когда обсуждал благородного мужа и отличие благородного мужа от низких людей. Но Конфуций так и не дошел до идеализации этих понятий, у Конфуция это так и осталось атрибутом созерцаемой вещи. А Сократ арете начал мыслиться как некую субстанцию, некую вещь, присущую интерсубъективным отношениям людей, находящихся в разных позициях по отношению друг к другу. По отношению к себе самому Сократ тоже обсуждал некоторые атрибуты. Он обсуждал, например, свой долг. Сократ, будучи младшим современником Перикла, достаточно молодым человеком принял участие во второй Пелопонесской войне. Принимая участие, он вынужден был оставить семью и взять копье. Будучи человеком бедным, он ходил на войну пешком, разорившись только на копье, и вполне мог погибнуть там. Дальше есть басня у Диогена Лаэрция: рассказывают, что когда Афины потеряли очень много мужчин во второй Пелопонесской войне, то ареопаг принял решение разрешить мужчинам иметь две жены, для того чтобы восстановить численность населения. Сократ, руководствуясь долгом, завел себе вторую жену. И всё это — руководствуясь долгом. Но это не имеет отношение к арете и идеальному плану.

По отношению к самому себе Сократ, в общем, ведет себя в соответствии с представлениями, которые характерны для той эпохи. А вот по отношению к собственно философской деятельностной установке он начинает конструировать какой-то другой мир, списывая его с прототипа, который был у него перед глазами.

Затем, на следующем уровне, Платон (годы жизни: 427-347 годы до нашей эры) попытался откорректировать то, что Сократ делал ошибочно. Сократ попытался передать арете человеку, который для этого совершенно не подходил (так, по крайней мере, думал Платон). Поэтому Платон, будучи философом (по крайней мере, он научился у Сократа, что быть философом — это очень достойное занятие), решает ту же самую задачу, но другими средствами. Он становится не воспитателем и любовником своего воспитуемого, а он пытается стать консультантом и советником уже действующего правителя. И снова терпит неудачу.

Греческая политическая ситуация в те времена развивалась примерно таким образом: Милет приходит в упадок как азиатский город (ну или город в Малой Азии), на его место приходят Афины. После Пелопонесской войны Афины начинают утрачивать свое лидирующее положение в континентальной Греции, и в Великой Греции начинается подъем нового города — Сиракуз, которые (при тех раскладах и прогнозах, которые мог строить Платон) могли заменить Афины в качестве мирового центра.

Поэтому Платон едет к тирану Сиракуз Дионисию и пытается его научить, как действовать правильно. И, в этом смысле, он не воспитывает арете с этими двойственными представлениями Сократа: с одной стороны — как атрибут, присущий человеку, а с другой стороны — как то, что можно воспитать и взрастить специально. Он говорит, что арете вообще уже не присуще человеку, арете — это то, что присутствует в общественных отношениях или даже в законах, по которым строятся общественные отношения. И если Сократ всё еще пытался посадить арете на отдельного человека, то Платон даже не очень заботился о самом арете. Наверное, современные постмодернисты сказали бы, что он деконструировал это понятие. Он уже просто пытался воздействовать на правителя и именно в этой по-другому понятой и проинтерпретированной связке «философ — правитель» запустить идеальное правление в Сиракузах. И для этого Платону необходимо то, что пошагово от Анаксагорова нуса к самому Платону выкристаллизовывается как платоновский мир идей. Сократ пытался воспитать у Алкивиада арете как интегральный набор свойств, качеств или передать это ему как некую субстанцию, тогда как Платон пытается разработать план идеального государства и научить Дионисия построению этого государства, управлению этим государством.

Но при этом, очень забавно, как это делает Платон. При всем уважении к этому человеку, к мощи его ума, мудрости, обилию его знаний и т.д., приходится говорить, что он действует архаично и примитивно: он придумывает новый миф.

На фоне того, как он разрабатывал логику, описывал майевтику Сократа, онтологию, нарабатывал всякого рода средства для мышления, разрабатывал известные на тот момент области знания, эстетику, этику, вел активную экономическую жизнь, принимал непосредственное участие в политике и прочее-прочее — когда ему понадобилось наполнить деятельным и социальным содержанием изобретенный им мир идей, он в этот мир кладет миф про Атлантиду и мифом обосновывает правильность законов. И с этой затеей Платон тоже терпит неудачу.

Потом ситуация снова повторяется, но совершенно на другом уровне: философ Аристотель (годы жизни: 384-322 годы до нашей эры) и друг его Александр. Что делает Аристотель с Александром? В общем, если присмотреться к тому, что он делает с Александром, то он делает то же самое, что Анаксагор делал с Периклом, — он с ним дружил; то же самое, что Сократ делал с Алкивиадом, — он его учил; и то же самое, что Платон делал с Дионисием, — он его консультировал и снабжал разного рода идеями. Я, правда, никогда не видел в глаза (и сохранилась ли это вообще?), но рассказывают, что Аристотель специально для Александра написал поэму, которая так и называлась «Арете». И, в этом смысле, Аристотель, можно сказать, в какой-то степени реализовал философскую мечту. Этой мечты еще не было у первого философа этого ряда — у Анаксагора. Она появилась у того, кто воспринял отношения Анаксагора и Перикла как образец для подражания, сформулировал ее идеал, как мечту. Его ученик нашел онтологическое место для существования идеалов и идей, научил других работать с идеями и идеалами. И один из научившийся этому, учтя ошибки и промахи предшественников, смог реализовать их общую мечту в реальной ситуации.

Вот такая получается конструкция. И эта конструкция подлежит критике, разбору и опровержению. Но что мне важно во всей этой последовательности? Важно следующее. В первой лекции я говорил, что философия — это говорение и рассуждение. Но философия как говорение без воспринимающей стороны, без приёмника — ничто. Поэтому единицей философии как деятельности является диалогичная связка, когда говорящий должен иметь воспринимающего, слушающего, но слушающего, который не будет учеником говорящему. Это совсем другая история, когда есть отношение между говорящим и слушающим как отношение учителя и ученика. Здесь же отношения деятеля одного порядка и деятеля другого порядка. Работают они с разными вещами, у них разные ценности, разные подходы к жизни, они вообще разное делают. Но у них должно быть нечто общее, на котором сходится видение и того, и другого, когда они что-то обсуждают вместе, соотносятся между собой и практические действия, которые они потом начнут делать.

Эта связка — диалогичность, или двойственность бытийствования философии, — начиная с Анаксагора, не прерывалась. И в дальнейшем философия должна была всегда находить себе формы практического приложения. На перечисленной четверке философов, последовательно сменявших друг друга в Древних Афинах, это отношение видно в чистом виде. Во все последующие времена оно в таком чистом виде не присутствует, хотя иногда его пытаются таким образом задать последующие философы и историки.

Фактически, уже в последующие (после Аристотеля) времена, начинается виртуализация самих позиций, и философствование начинает разворачиваться уже не лицом к лицу («политик — философ»), а возникает межпозиционное взаимодействие. Собственно, это то, что происходит, начиная с Аристотеля, когда эти отношения формализуются (да и любые отношения), и дальше нет необходимости трогать политика и дружить с ним непосредственно, чтобы, вступая с ним в непосредственный контакт, предлагать ему некие философские представления, ставить цели, задачи и т.д. Но, тем не менее, на этой паре — Перикл и Анаксагор — разыгрывается вся динамика философии. Философ без воспринимающего философские идеи как руководство к действию «другого» превращается в софиста, схоласта и просто в спекулирующего пустослова, о чем бы он ни говорил: о том, что мир состоит из атомов, пустоты и демонов, населяющих эту пустоту, или он состоит из гомеомерий и чего-нибудь еще, вплоть до современных метафизических рассуждений. Никакого значения это не имеет!

Имеет значение другое: когда Анаксагор начинает говорить о гомеомериях и нусе, он говорит о чем-то большем, чем то, что присутствует в непосредственной деятельностной ситуации и его, и Перикла. Он начинает обсуждать нечто большее, чем жизнь, поведение и событие, связанные с каждым отдельным человеком как таковым. Он начинает обсуждать разум как определяющий принцип того, что можно делать, а что нельзя делать, того, как надо поступать, как цели ставить и т.д. От Анаксагора к Аристотелю выстраивается представление о жизни и бытии, полностью отменяющее то, что я пытался описать, рассказывая про австралийские и африканские сказки, — безмотивность и бессмысленность действий людей. Отменяющее ту жизнь, которой жили герои греческих мифов до того, как стали персонажами трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида.

Представим себе ребенка, который еще не выучил волшебных сказок и не построил себе сценарий собственного мира, в котором он будет жить. Когда его спрашивают, что он сделал, как он на это отвечает? Он отвечает примерно так же, как персонажи австралийских сказок: «Захотелось» или «А оно само». До поры до времени, пока у ребенка не появляется какой-то смысловой план, все его действия объясняются действием внешнего мира, но бессмысленного мира — мира, в котором живут кошка, собака и т.д., и люди первые там жили. Людям, так же, как и кошкам, бывает в этом мире холодно и тепло, бывает голодно, бывает страшно и т.д., и они все так или иначе на это всё реагируют. Но, реагируя на непосредственное действие мира, они осмысляют это через общие вещи и с помощью «другого». Идеальный план, в этом смысле, — это то, что делается, возникает и существует вне людей, а в том, что больше каждого конкретного человека, больше — как в пространственном, так и во временном отношении.

Как больше, что больше и т.д. — это тема уже отдельного разговора, и по этому поводу много уже философствовали, особенно во времена схоластики, и не это меня сейчас занимает. Меня интересует наличие такого места. Такое место формируется разными источниками. Если, как говорит радикальное сомнение в лице первых скептиков, чувство, рассудок, сообщение, откровение и т.д. — это всё сомнительно, всё лживо, значит, чему же я могу доверять? Эта постановка вопроса «Чему я могу доверять?» указывает на это место, которое больше, шире, глубже, вне любого человека. И это место людьми «осевого времени» так или иначе чем-то заполняется. Оно заполняется одним образом в Китае, другим образом — на Ближнем Востоке, третьим образом — в Древней Греции. В принципе, для заполнения этого места, в котором лежит ответ на вопрос «Чему я могу доверять?», достаточно религии, но в Древней Греции возникает философия.

Что значит, в данном случае, философия? Это рефлексия этого самого идеального плана. Но чего не понимал Платон про это и что потом пришлось разрешать Аристотелю?! Платон объявил это место особым миром — более реальным, чем тот, в котором обитают тела Анаксагора, Сократа, Алкивиада, Перикла и самого Платона. Он объявил это особым миром идей и вынужден был придумывать для этого мира всякого рода категории, объяснительные конструкции, строить метафизику. Всё это потом вошло в философию. Например, он придумал душу как объяснительную конструкцию. Но каким образом?

У греков в их древней религии были какие-то представления о душе. У них даже были специальные слова для нее: «психе», «пневма» и еще что-то подобное, я уже не помню. Разными словами они называли то, что одухотворяет, точнее — оживляет мертвую материю. Но именно Платон должен был вынести душу за пределы человеческого тела, пространственно, т.е. сделать душу большей, чем человек, пространственно, и сделать душу большей, чем человек, во времени. Постулируя существование некого мира идей (не идеального плана, а мира идей), он должен был придумать способ сообщения людей из посюстороннего мира с потусторонним миром. Придуманные Платоном понятия и категории, в дальнейшем жили своей жизнью и стали причиной зарождения ложных наук и представлений. Аристотель показывал в своей «Метафизике» порочность и предзаданность ходов мысли, заложенную платоновской конструкцией. Как только Платон разделил мир на две не сообщающиеся между собой части, он должен был придумать для них способы сообщения. И душа — один из таких способов. До того как душа приходит в этот мир, она уже существовала в том, ином мире. Дальше Платон изобретает мимесис, или припоминание душой в этом мире того, что она знала или видела в том мире.

Идеальный план создает возможности для построения абсолютно умозрительного, виртуального, возможного мира, и Платон был одним из тех, кто такой мир (мир очень развитый, густонаселенный разными сущностями и фантомами) придумал и запустил в трансляцию. И, не будь Аристотеля, который остановил это, Платон, наверное, мог бы стать родоначальником новой религии, которую бы подхватили древние греки, и пусть не был бы сам святым, но был бы пророком, точно так же, как Конфуций. Конфуций ведь тоже населил мир, который он сотворил, разного рода чудовищами, и запустил это всё в трансляцию. И китайцы до сих пор в этом мире живут.

И тогда мы возвращаемся к «восьмерке» философов и политиков. С одной стороны, есть прототип, который движется через разного рода стадии, — некое случайное историческое совмещение двух людей, родившихся в разных концах греческого мира, в одном городе, в одно время. Что в этом месте и времени важно? Важно то, что это время расцвета. Период бурного расцвета Афин называется «Веком Перикла», может быть, и не очень обосновано, поскольку подъем начался за несколько поколений до Перикла. Но Перикл был самой яркой фигурой среди правителей этого времени. Никто, наверное, не скажет, что один человек, даже 15 лет правивший городом, мог запустить такого рода процесс. Но сошлись Анаксагор и Перикл в одно время и в одном месте. И это место не могло быть любым. Это не могли быть оккупированные и уже раздираемые на части города Малой Азии, типа Эфеса или Милета, ставшие к этому времени придатками, или культурными колониями, Лидии, Персии и т.д. Это не могли быть Сиракузы, на что-то претендующие, но находящиеся в очень сложной политической ситуации: с одной стороны — финикийцы в Карфагене, с другой стороны — начинающий набирать обороты Рим. Собственно, последнего человека, которого мы знаем по имени из Сиракуз, — Архимеда — убил римский солдат, когда он чертил там какие-то свои схемы на песке. Т.е. Сиракузы не могли стать этим местом. Этим местом могли быть Афины в то время.

И вот там эти двое встречаются. Историческое событие происходит (см. на схеме 1 — уровень 1).

Произошедшее, рефлектируется, становится мечтой и предпринимается попытка непосредственной реализации, непосредственного повторения события (см. на схеме 1 — уровень 2). Потом следует неудача. Неудача попыток непосредственного повторения становится материалом для конструктивной работы и разработки некоего плана на основе тех средств, которые были известны к этому времени (см. на схеме 1 — уровень 3). Репертуар этих средств весьма скромен (это математика и еще не кодифицированная логика), поэтому Платон вынужден был прибегнуть к мифологии. Затем критика, разгром всей платоновской конструкции и разработка деятельностных средств (см. на схеме 1 — уровень 4). Аристотель, в отличие от Платона, не сочинял мифов, а если и писал поэмы, помимо трактатов, то это были поэмы с определенным назначением, с определенной целью — с дидактической целью. И поэтому если Платон, фактически, сконцентрировал в себе все достижения тогдашней философии и науки на уровне средств, которыми он владел, то Аристотель вывел их все в идеальный план, но, лишив их мистической связки атрибута и некой субстанции, он сделал их формальными. Поэтика, политика, аналитика, топика, физика и метафизика — репертуар средств и подходов у Аристотеля во много раз шире и содержательнее, чем у Платона. Формализовав все эти предметы, он смог предложить идеальный план для построения действий.

Почему тот идеальный план, на котором базируется, фундируется мышление и философия, как я утверждаю, не идентичен плану идеального, или миру идей, не имеет статуса мира? Это — не метафизика, это — интерсубъективное образование, которое возникает, как минимум, между двумя участниками разговора и которое позволяет выводить из этого плана, возникающего на интерсубъективных отношениях, некоторые вещи — как самостоятельно каждым из участников, так и совместно, организовывая диалог и взаимодействие.

Агон и агональность, этика и эстетика, космос и таксис

Но что может заставить людей участвовать в таких диалогах и строить такие сложные взаимоотношения с идеальным планом? Разбираясь с этим вопросом, я должен несколько слов сказать про агон, его роль и значение в жизни древних греков.

В студенческие годы мне попадается книга питерского историка философии Александра Зайцева, в которой он пытается разобраться с причинами культурного переворота в Древней Греции. В отличие от моей темы, моего захода на генезис и происхождение философии и мышления, Зайцев ставил задачу более культурно и научно. Он фиксировал некую ситуацию в древнегреческой истории, а именно: культурный переворот (не какая-то там метафора «осевого времени» и не псевдогенетические реконструкции). Зайцев, как и многие до и после него, заворожено читает о том, как вдруг, откуда ни возьмись, появляется греческая литература, греческая философия, греческое искусство и т.д. И всё это, примерно, в одно и то же время. И Греция начинает доминировать в культурной ситуации того времени. Более того, становится источником распространения этого типа культуры на всю известную на тот момент ойкумену, вплоть до Китая. До самого Китая это всё не дошло, либо доходило опосредованно. А вот от Британии до Индии весь доступный мир был охвачен эллинистической культурной экспансией.

Почему и откуда что взялось? Многие пытались размышлять на эту тему и по-разному отвечали на эти вопросы. Например, сэр Френсис Гальтон, племянник Чарльза Дарвина, будучи восхищенным Афинами того времени, назвал это время «Золотым веком» и подсчитал, сколько примерно гениев на душу населения приходится в Древних Афинах. Обнаружил, что со времен Древних Афин человечество только деградирует. И дальше для исправления этого положения дел он придумывает евгенику, а что там происходило с евгеникой, наверное, все знают.

Это явление во всемирной истории — культурный всплеск в Древней Греции — волновало очень многих людей. И Зайцев, поставив перед собой задачу разобраться со всеми этими вещами, предлагает очень интересную, с моей точки зрения, конструкцию, связывая этот культурный переворот с агональностью, или с борьбой.

Я уже употреблял в этой лекции термин «агон». Агоном называлось взаимодействие двух актеров или актера и хора на сцене эсхиловского театра. Исходное значение слова «агон» — борьба, единоборство, соперничество. Конечно, иногда актеры изображают героев, которые вступают непосредственно в драку и убивают друг друга. Но было бы натяжкой переносить термин с эпизода на любой диалог на сцене. Для того чтобы назвать некое взаимодействие (например, спор между двумя персонажами-носителями разных идей) на сцене перед зрителями агоном, нужны были какие-то основания. Но театральный термин — только один из аспектов агональности, а их очень много.

Изначально, агональность — это стремление к тому, чтобы доказать свое превосходство, превосходство в любой области. Греки соревновались в физических видах спорта, соревновались в поэзии и, как я только что рассказывал, они соревновались в театральных постановках. Города соревновались за то, у кого будет больше олимпиоников, у кого лучшие поэты и т.д. Обратите внимание: древнее общество, только-только выходящее из родового строя, — Древние Афины времен Перикла, — но, тем не менее, в этих Афинах появляется некий философ родом из Клазомен, учившийся в Милете, и становится другом правителя. Это ж насколько нужно было разрушить родовые связи и традиции рода, которые до сих пор еще живы. В XXI веке, когда где-нибудь появляется чужак, к нему еще долго-долго относятся как к чужаку, и это в наше время. А тогдашние Афины практически только выходят из родового строя. Это стало возможно благодаря соревновательности: Афины гордились своими философами, демонстрировали свое превосходство в этом перед другими городами-государствами. Различные города славились разными достижениями: не только военными успехами, но и своими поэтами, музыкантами, мудрецами. Множество греческих городов (говорят, что их семь, но, на самом деле, их там девять, двенадцать, шестнадцать или сколько-то) начинают оспаривать друг у друга право называться родиной Гомера и т.д. Греки жили в состоянии агональности. Агональности — не в плане войны, а в плане борьбы и соперничества, и любое столкновение греков — это было соперничество.

Агон — если его переносить на форму диалога, взаимодействия людей, это разговор с элементами спора и элементами состязательности, направленной на то, кто окажется первым в употреблении и формировании этого самого идеального плана, кто кому этот идеальный план задаст. Каждый философ начинает оспаривать другого философа, они вступают в некое соревнование, и это соревнование, с одной стороны, деятельностное, т.е. за реализацию чего-то, а с другой стороны — это соревнование преемственности: каждый старается превзойти своего предшественника и сделать нечто больше, лучше и т.д., а критерием начинает выступать этот самый идеальный план.

Что мне еще важно по отношению к идеальному плану — это появление греческой этики и эстетики. Сократ, в принципе, сам стал называть себя этиком, в отличие от физиков. Те занимались фюзисом, исследовали то, как природа устроена. Не смотря на то, что Анаксагор устройство природы полагал за образец, который необходимо реализовывать в отношениях между людьми (потом уже Аристотель доведет это положение до ума в своей «Политике»), Сократ вообще декларирует безразличие к физике как таковой. Он начинает заниматься этикой, т.е. осмыслением поведения, этоса и того, что определяет поведение.

Поведение тем или иным способом задается в разных формах: страстностью, пафосностью, чувственностью. Для греков же очень важным является избавление от пафоса, чувственности и выведение регулятивов поведения в какую-то другую плоскость. И здесь снова идет апелляция к идеальному плану. Поэтому греки изобрели такие вещи, как апатия и атараксия. Апатия — бесчувственность, бесстрастность, чтобы твое поведение определялось не чувствами (захотелось, возбудился, разгневался, еще что-нибудь такое), а некими мотивами, сформулированными в идеальном плане. А дальше нужно было эти мотивы, или этот идеальный план, формировать.

Дескриптивная, или объяснительная, этика греков мало интересовала. Для них было гораздо интереснее долженствование, или нормативная этика: из чего брать мотивы, причины, цели поступков и действий? А для того, чтобы это «Из чего брать?», не носило религиозного характера (религия древних греков была, действительно, очень примитивной, в этом смысле, и совершенно уже не соответствовала развитости, уму и представлениям, которые в этот вот момент в греческой религии присутствовали), нужно было как-то фундировать и сделать основательными причины и нормативы поведения и действия, а это невозможно сделать, не формируя какого-то наполнения идеального плана идеальными представлениями. Много позже все достижения греческой философии этого времени окажутся незаменимыми при распространении совсем другой религии — христианства. И первые христианские теологи и философы (времен апологетики и патристики) учились у Платона и Аристотеля.

Апатия и атараксия выступали идеалами для нескольких сократических философских школ. Но философы этой четверки, которые творили и создавали идеальный план, не были столь наивными, чтобы игнорировать чувства и страсти человеческие. Понимая, что для работы с идеальным планом чувства и страсти скорее помеха, они относились к апатии и атараксии чисто технически, оставляя соответствующее место для страстей. В эстетике Аристотеля находится вполне адекватное место страстям. Описывая воздействие театра на зрителя, Аристотель говорит о катарсисе и экстазе, об очищении через страсти и достижение глубины переживания. И экстатические переживания, и очищение через переживание характерны для мистических ритуалов и оргий в архаической религии греков. Но в театре они присутствуют совсем иначе. Актер играет страсти, а переживает их зритель в театре. Т.е. театральная практика позволяет отделять страсти и чувства от человека, идеализировать их, выносить в идеальный план, а потом делать их предметом технического отношения либо в практике воспитания, либо в художественном творчестве.

Важно обратить внимание еще на одно разделение, которое возникло у древних греков относительно красоты, порядка, устроенности, благоустроенности и т.д. — всего того, что у них потом присутствовало в практическом разуме, в их попытках создать экономику, экономию как правило ведения домашнего хозяйства, упорядочить ремесленные отношения, правовые отношения. И вот в качестве уже такой идеальной основы для построения всех этих вещей они выдвинули представление о порядке — о глобальном порядке, упорядоченности. Эти представления существовали у греков еще до Анаксагора, еще до досократиков, из которых Анаксагор был последним. Они начали изучать не просто устройство мира, а изучать устройство мира в отношении к идеальному порядку, и так родилась идея космоса (не случайно, что это слово однокоренное со словом «косметика») как представляющего некое устройство, воплощенную красоту, воплощенный порядок. Греки понимали, что космос как порядок и красота имеет такой квази- или, может быть, полностью объективный характер: мир создан упорядоченным, сбалансированным, красивым. Греки очень переживали, когда космос нарушался. Я уже упоминал про Гераклита, о том, отчего страдал Гераклит, и почему заработал репутацию плачущего философа? Мир — упорядоченный, красивый мир Древней Греции — в городе Эфесе (как и в других городах Малой Азии, наиболее развитых на тот момент) начинал рушиться. Порядок нарушается, и это заставляет людей страдать. Ну а дальше возникает вопрос: «Что делать?». Можно страдать, плакать, зарываться в навоз и помирать (как с Гераклитом это и случилось), а можно попытаться как-то этому противостоять.

Но противостоять этому приходится несовершенным людям, понимая, насколько они слабы, насколько у них арете в дефиците, насколько у них мозгов не хватает и т.д. И они в этот момент понимают, что тот порядок, который они могут привнести в этот мир, и тот порядок, который предустановлен в этом мире, — это два разных порядка. Так, наряду с представлением о космосе как о глобальном порядке и красоте возникает представление о таксисе. Представления о таксисе у Платона зафиксированы, но вот у Лосева я вычитал, что, мол, ну, было такое слово у Платона, но, в общем-то, большого значения этому слову Платон не придавал. Для него это был просто некий такой нюанс: что существует рукотворный, или какой-то искусственный, порядок — таксис, архитектоника, архитектура и еще что-то такое (архитектура — как продолжение идеи таксиса). Так вот, таксис — в отличие от космоса, это порядок искусственный. Представление об этом у греков было, но они не могли на нем настаивать, потому что критически относились и к собственным возможностям, и к собственному разуму, и к объему тех задач, которые встают перед людьми в момент упорядочивания.

Почему Платон не мог придать специального значения таксису, в отличие от космоса, — порядку, который могут люди сделать искусственно, притом, что сам Платон пытался искусственно установить некий способ правления и организации государства? Пытался, но апеллировал он к идеальному устройству — к вечному и объективному, к тому же самому идеальному миру, отождествляя, фактически, необходимый таксис с космосом. Поэтому и мифологию вынужден был придумывать. Несмотря на то, что книги Платона и Конфуция сравнить вообще невозможно по проработанности, глубине, рациональности, а не мистичности, тем не менее, способ формирования всех представлений у них достаточно сходный и очень близкий. Где-то на рубеже эпохи Платона и Аристотеля, с критики всех этих представлений и, фактически, с Аристотеля начинается доминирование таксиса, т.е. той установки на упорядочивание и рационализацию мира, которая, с одной стороны, очень сходна с философской установкой, а с другой стороны — в корне ей противостоит. И поэтому то, что раньше проходило на разделении двух позиций — «философа» и «политика» (сегодня, наверное, прибегая к модернизационным терминам, я бы сказал, «практика-философа» и «практика-политика»), — начиная с Аристотеля, разводится уже не по этим физически противостоящим фигурам, находящимся в агональных отношениях — с одной стороны и опосредованных идеальным планом — с другой стороны, а закладываются две установки человеческой практической деятельности: одна — философская линия — направлена на реализацию рацио (анаксагоровского нуса, или более позднего логоса), или на рационализацию познаваемого мира, т.е. космоса, а другая — техническая или практическая — направлена на реализацию того же рацио, или на рационализацию мира, в котором люди живут и действуют, т.е. таксиса.

И эти установки различаются тем, что они по-разному работают с идеальным планом. Философская установка начинает с упорядочивания идеального плана, наведения порядка в идеальном плане, с тем чтобы через это приводить в соответствие практический мир. И техническая установка, которая реализует практические действия по рационализации хаотического мира вокруг, так или иначе, апеллирует к установкам, наработкам, категориям философской деятельности.

Философский (да и научный) космос и технический (политический и практический) таксис противостоят хаосу, известному грекам по их мифам, противостоят беспорядку в умах и безобразию вокруг. Противостоят через общественную, философскую, умозрительную и практическую деятельность людей.

Итак, я всё рассказал, что хотел.

(Продолжение следует)

_____________________________________

Смотрите также:

- Лекция 1. Иллюзия знания и право судить об ошибках

- Лекция 2. Происхождение мышления: скептицизм и радикальное сомнение

- —

- Рабочие материалы всего цикла лекций