Введение в философию. Лекция 6. Процессы в институте философии.

13.11.2008

В.М. – Владимир Мацкевич

Т.В. – Татьяна Водолажская

С.М. – Светлана Мацкевич

А.Е. – Андрей Егоров

А.М. – Андрей Мирошниченко

Н.Е. – Надежда Ефимова

А.К. – Андрей Комаровский

В.М. – Я буду говорить сегодня о некоторых процессах, протекающих в институте философии, обращая внимание на некоторую их продуктность и продуктивность. Но вы помните о том (или то, как я это рассказывал), что философия возникает в период осевого времени. И, фактически, возникновение философии, как и религий, которые в те времена возникали, связано с именами собственными. Это сильно отличает институт философии от других институтов, которые не создавались никак специально, не рефлектировались, и – уж тем более – которые нельзя связывать с именами собственными их создателей. Хотя, тем не менее, мифологическое сознание постоянно это делает, и как древняя мифология объясняла происхождение природных явлений, Вселенной, социальных отношений и т.д. через биографии мифических героев и события, с этим связанные, так и длительные пережитки этого мифологического сознания в гуманитарном знании, в гуманитарных науках позволяют приписывать разного рода институтам происхождение от каких-то конкретных личностей.

Мне важно это обговорить сразу, потому что если, скажем, для обычного социального института такого рода возведение генезиса института от какой-то личности, от какого-то прародителя является типичной ошибкой антропоцентризма и антропоморфизма социальных институтов, то по отношению к философии, тем не менее, говорить об это допустимо просто в силу того, что философствование – хотя бы время от времени – допускает рефлексивное отношение ко всем уровням и слоям, ко всем нагромождениям процессов, которые протекают в философском сообществе и философском институте.

Ещё одна оговорка, которую я должен сделать перед тем, как приступить к собственно описанию этих самых процессов функционирования, или существования, института философии, состоит в том, что мне придётся в процессе сегодняшней лекции связывать между собой вещи, которые принято в истории науки, в истории знания, философии чаще всего «развязывать», или «отвязывать» друг от друга. Ну, хотя к философии, к истории философии это относится в меньшей степени, чем к науке, но здесь порой эти вещи бывают – особенно при определённом ракурсе рассмотрения. Я имею в виду в первую очередь главный содержательный, производственный процесс, протекающий в институте, и, скажем так, повседневную жизнь людей, которые в этом институте задействованы. Традиция, или принцип, согласно которому, скажем, основной мыслительный, производственный или там ещё какой-то процесс отрывается от повседневной жизни людей – это пришло к нам из самосознания и саморефлексии науки. Предполагается, что процесс научного творчества, или научного открытия, в какой-то степени воспроизводит, или повторяет, процессы, протекающие в объекте, которым занимается наука. Понятно, что это повторение не буквальное, не тождественное, но и то, и другое подчиняется одним и тем же объективным законам и объективным принципам. Поэтому предполагается, что то, что какой-то научный закон или какое-то научное открытие делаются неким человеком, – это есть случайность, а то, что научное открытие совершается или какой-то закон устанавливается, – это есть закономерность, обязательность и необходимость. Поэтому если бы Ньютона не было, то кто-то другой открыл бы «законы Ньютона», если бы не было Менделеева, то кому-то другому приснилась бы «таблица Менделеева».

Но вот спрашивается: а если бы в лаборатории Флеминга была повыше дисциплина и лабораторную посуду мыли бы, было бы сделано открытие пенициллина? Или если бы у Рентгена были гранты побольше и ему не приходилось бы интересоваться испорченными фотографическими пластинками? Или с кем бы вообще тогда приходилось воевать Лейбницу, если бы «законы Ньютона», или там какие-то открытия Ньютона в математике, были бы сделаны другим человеком?

Если мы исключаем науку и функционирование научного института из истории, то тогда, возможно, что такая вещь, как случайность участия конкретного человека в открытии того или иного научного закона, или совершении научного открытия… что вот это случайное явление имеет место быть. Оно как бы не является формой проявления необходимости, согласно Энгельсу.

Если же мы всё-таки полагаем, что наука имеет историю и что наука вообще развивалась исторично, что она связана с развитием всего социума, то тогда мы попадаем в противоречивую ситуацию, а именно: история имеет дело с уникальными, неповторимыми событиями, а здесь, оказывается, одна из человеческих деятельностей (а именно – научная деятельность) вдруг становится аналогом природной деятельности, т.е. закономерной.

У нас нет основания вырывать науку и генезис науки, её становление из истории, и на этом основании я предлагаю отбросить закономерность этих вещей и сказать, что и научные открытия, и установление научных законов – точно так, как и философские какие-то продукты, – теснейшим образом связаны с тем, кто их делает и в какой ситуации они возникают. Не было бы Ньютона, история науки выглядела бы совершенно иначе, а значит, и процесс производства научного знания пошёл бы иначе. Относительно философии это ещё более актуально. Поэтому даже институт философии необходимо рассматривать в связи с жизнью, повседневными заботами тех людей, которые заполняют позиции в этом самом институте.

Дальше. Те процессы, которые я буду описывать в этом самом институте, будут описываться в ленточной схеме – известной схеме программирования. (Ну, известной тем, кто занимался методологией.) Конечно, они будут выглядеть несколько иначе по наполнению этих ленточек. Но сам по себе этот способ описания этих процессов в ленточной схеме остаётся одним и тем же для больших институтов. Собственно говоря, вся схема программирования в полной мере реализуется именно где-то на институциональном уровне и вряд ли может быть реализована на уровне мелких организаций.

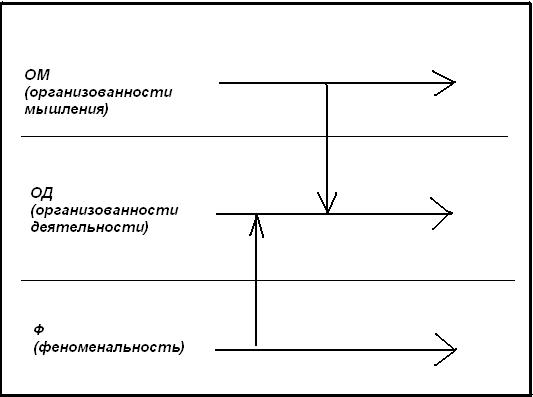

Так вот, описывая всю эту деятельность института философии, я буду двигаться в ленточках (схема 1), и эти ленточки так или иначе корреспондируют – относятся к схемам мыследеятельности. Я в этих лекциях не собирался вообще вводить какие-то методологические схемы, но без них мне очень трудно излагать свою философию, или своё философствование, своё философскую картину, видение.

Итак, мы имеем дело с несколькими типами организованностей: организованности философского мышления, организованности деятельности (институтской), и феноменальности, обнаруживающей себя в разного рода социальных проявлениях и продуктах.

СХЕМА 1.

К сожалению, мышление само по себе и деятельность сама по себе – они себя не обнаруживают в тех формах, к которым мы привыкли апеллировать как к источникам наших знаний. (Это то, в чём усомневались первые философы или создатели мировых религий в осевое время.) Т.е. ни в ощущениях, как учили нас в диамате, не проявляются мышление и деятельность, не проявляются они непосредственно в получении каких-то знаний, или через откровения. Всякий раз мы косвенным образом, по каким-то косвенным данным должны восстанавливать существование мышления и деятельности. И, мышление и деятельность даны нам в критическом отношении – вне критики, вне критического отношения к миру мы не можем получить никаких представлений о мышлении и деятельности. И тем самым, мы не можем выступать мерой существования этих вещей.

Но это не распространяется на феноменальность. А феноменально мы имеем книги, подготовленных философов, например; мы имеем ещё какие-то такие вещи, типа знаний, которые приходится заучивать бедным студентам, когда им впендюривают в университетах историю философии, и т.д.

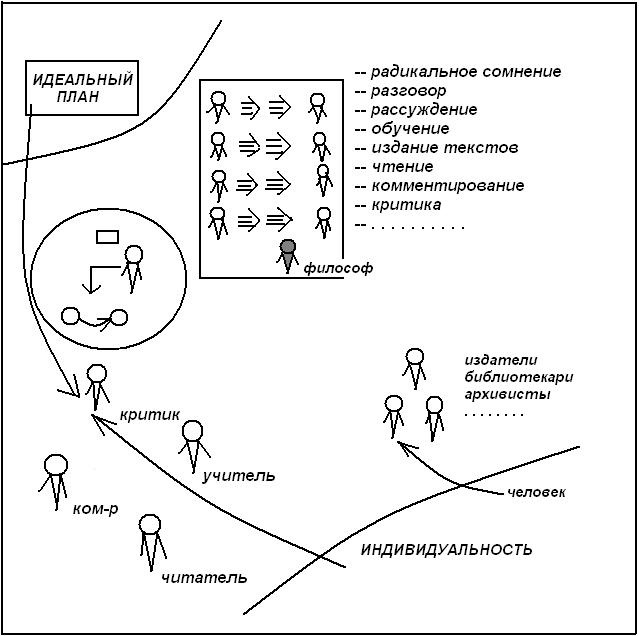

Для того чтобы разговаривать на эту тему, мне понадобится схемка, которая появилась в прошлый раз для иллюстрации, или как топика понимания института философии (схема 2).

СХЕМА 2

Итак, всё, что мы изображаем на этой самой схеме, должно описываться вот в этих организованностях – организованности мышления, организованности деятельности и феноменальности. Причём в каждой из ленточек мы описываем разворачивающиеся параллельно процессы, и, только делая какие-то специальные усилия, специально занимая какую-то критическую позицию, мы можем соотносить какие-то продукты, или какие-то вещи, возникающие в каждой из ленточек, с организованностями других ленточек (схема 1). Ну, например, вы берёте какую-то книгу, и вы не знаете, что в этой книге. Вам необходимо установить: имеет ли отношение эта книга к каким-то организованностям деятельности или к организованностям мышления, – потому что в ней может не быть мысли, в ней может не быть никакой деятельности. Скажем, какая деятельность присутствует в книге графоманской поэзии или ещё где-нибудь там?

Т.В. – Печатание книги – деятельность.

В.М. – Да. Но в этом смысле, какое отношение тогда это имеет, например, к институту, в данном случае – к философскому институту?

Т.В. – Издательская деятельность, на самом деле, имеет отношение к институту.

С.М. – Имеет-имеет, это процесс.

В.М. –Да? Вот так – и на критику бывает самокритика.

Но, тем не менее, я вернусь к этому примеру с книгой. Т.е. мы должны всякий раз специально выяснять, присутствует ли в книге мышление или присутствует ли в содержании этой книги деятельность. В изготовлении продукта – книга как вещь – там, конечно, издательская деятельность присутствует. Когда мы помещаем издательскую деятельность в институт философии, мы тоже оговариваем место и роль издательской деятельности. Во всяком случае, издание, скажем, ежедневников или тетрадок в клеточку требует таких же полиграфических, издательских усилий, как и издание произведений Канта или Аристотеля. Я уж не говорю про то, что в советское время, по-моему, даже ежедневники и тетрадки в клеточку проходили главлитовскую экспертизу какую-то.

Итак, к организованностям мышления, деятельности и феноменальности мы в институте философии относим разные вещи. Скажем, феноменально нам даны (придётся, наверное, снизу начинать рисовать – схема 3) какие-то материально обнаруживаемые вещи. Ну, например, те же книги, собрания людей, диспуты, дискуссии, которые мы можем видеть между разными людьми, и т.д., – т.е. набор неких обнаруживаемых органолептически, или аппаратурно, материальных артефактов.

Можно показать пальцем на проходящего по улице человека и сказать: «О, се – философ», – например, или что-нибудь такое. И наличие такого рода фактов (артефактов, феноменов) даёт нам первичное отношение, первичное ощущение существования этих вещей. Но как только мы касаемся содержания того, что в этих артефактах обнаруживается, то тут уже начинается какое-то критическое отношение к этому всему, и необходимо восстанавливать, какого рода организованности связанны с процессом появления и существования материальных артефактов.

Ну вот, скажем, когда мы, например, смотрим на то, что записано на камеру из этого собрания, то феноменально – по наблюдению за этим – мы видим то же самое, что происходит на очень многих собраниях. Я думаю, что где-нибудь в Минске найдётся ЖЭС, где есть «красный уголок», в котором сегодня вечером собрались люди обсудить, например, засорение мусоропровода в каком-нибудь подъезде или ещё что-нибудь такое. И сидят они точно так же, и кто-то перед ними выступает, и что-то там такое говорится, и т.д., и т.д. Почему в общем-то очень похожие на материальном уровне вещи мы должны относить к разным организованностям деятельности и мышления? Мы, конечно, можем пойти на поводу у эгалитарного популизма и сказать: «Ну а какая разница? Вот на лекции есть мышление и на собрании в ЖЭСе по поводу подметания подъезда – там тоже собрались люди мыслить и чего-то делать». Меня такой эгалитарный популизм не устроит, и поэтому я говорю, что без соответствующей подготовки по философии мы не сможем из множества органолептически наблюдаемых фактов выбрать те, которые могут относиться к философии или не относится к философии, или к институту философии как таковому.

Ладно – собрание в ЖЭСе. А вот, предположим, мы возьмём какое-то собрание выше уровнем. Ну, например, защиту диссертации. Не знаю, все ли присутствующие бывали на защитах диссертаций, но тем не менее там это всё выглядит следующим образом. Выходит некий человек и объявляет громко: «Господа! Я сделал научное открытие!», – например, или: «Я установил такую-то научную закономерность», или хуже того: «Я опроверг тот или иной взгляд на какие-то вещи и прошу мне верить. А знаком вашего доверия ко мне прошу считать присуждение мне кандидатской степени», – например. Подымается один и говорит ему: «Да, ты сделал всё хорошо, правильно, отлично и поэтому вполне заслуживаешь присуждения этой самой кандидатской степени». По идее, должен встать кто-то другой, который скажет: «Нет, вообще говоря, вот это – сомнительно, вот это – неправильно, вот это вообще – вызывает некоторое удивление. Поэтому оттого, что он заявил, что он сделал какое-то научное открытие или опроверг другое открытие, мы не можем доверять ему в полной мере». После этого присутствующие, выслушав все «за» и «против», устанавливают, что с ним сделать.

Спрашивается: это может быть похожим на философскую дискуссию или на философское рассуждение вслух? По некоторым наблюдаемым материальным проявлениям – да, потому что есть рецензенты, есть положительные отзывы, есть отрицательные, и всё это можно предъявить на бумаге, зафиксировать. Но это есть всего лишь имитация философского диспута или какой-то философской дискуссии, которые называют схоластическими диспутами или сократической беседой, или ещё каким-нибудь образом, – в зависимости от жанра и типа этих вещей. Но именно – имитацией и симуляцией, а не реальной схоластической дискуссией или реальным философским диспутом.

Почему мы, тем не менее, принимаем некоторые похожие вещи за другие вещи, скажем, известные нам из истории философии? В силу недостаточности этой самой подготовки – философской подготовки, основательной подготовки, которая есть у этих людей. Но процесс этой подготовки заключается в том, чтобы вписать тех или иных людей в набор предлагаемых материально-организованных ситуаций. И, собственно, вся подготовка идёт как адаптация к этого рода ситуациям.

Но даже наличие и достаточность подготовки для того, чтобы участвовать в этих ситуациях, не отменяет той способности, которая достигается в процессе образования людей, которые участвуют в этих ситуациях, – участвуют, может быть, правильно и т.д., – но через образование эти люди готовы участвовать в ситуации не на уровне «тушек» или простого заполнения позиций; через образование эти люди спрычыняюцца, соприкасаются с содержанием того, что обсуждают.

Например, на защите диссертации все расселись по своим позициям, все заняли необходимые позиции: «подзащитный», «защитник», «нападающий», «суд присяжных», «секретарь» и т.д. – все сидят на своих местах. Но при этом может оказаться, что среди этих самых «присяжных», или учёного совета, половина состава вообще не являются специалистами в той области, в которой защищается «подзащитный». Они не в первый раз выступают в качестве участников учёного совета по защите диссертаций; подготовлены, знают, как себя вести, знают, что необходимо делать и т.д., но отсутствие соответствующего образования не позволяет вообще относиться к содержанию. И тогда содержание остаётся вне критики, вне разбора, и единственное, про что можно говорить тогда, – это, скажем, про то, что диссертация хорошо оформлена, подана в срок и что-нибудь ещё такое. А вот само содержание остаётся за пределами отношения этих людей.

Или вот вчера я был в Киеве на одной конференции. Очень скучное мероприятие, где выходят какие-то люди, садятся за стол с микрофоном и начинаю что-то вещать; что-то они сказали, кто-то что-то не расслышал – может переспросить. После этого передаётся слово другой группе товарищей, которая точно так же садится за стол с важным видом и что-нибудь такое вещает. Это собрание, эта конференция называется «Ежегодной конференцией Белорусского института стратегических исследований». Предполагается, что на ней выступают аналитики, эксперты и т.д. И, в общем, внешне похоже. Потому что у каждого из выступающих есть соответствующие «погоны», «набор регалий» и т.д., т.е. они все имеют право выступать. Но при этом, что они говорят – никому совершенно неизвестно, потому что нет критики, нет места и времени для обсуждения, для отношения к этому всему. И поэтому: что вы оденете на совершенно пустопорожнего, глупого, дебильного человека все необходимые атрибуты, посадите его туда, что выйдет (не знаю, кто там сегодня самый крутой философ в мире?), ну, предположим, старенький Хабермас и сядет туда – они слушаются одинаково, они уравнены в правах и в отношениях, или же к ним относятся не в соответствии с тем, что они говорят, а в соответствии с «рангами», «погонами», которые им присуждены вне этого собрания. Поэтому отношения к содержанию говоримого нет, и отсюда мы просто не можем отнестись к этим вещам как аналитическим, продуктным и т.д.

Но, более того, оттого, что не хватает или хватает подготовки, не хватает или хватает образования – это всё ещё каким-то образом должно быть организовано, если хотите, или упаковано. Вот я говорю, что, скажем, на этой конференции есть одно простейшее обстоятельство, в соответствии с которым это нельзя признать экспертной, аналитической коммуникацией – отсутствие в регламенте время для обсуждения. Нет обсуждения – нет, соответственно, этой коммуникации. Но обсуждения нет в регламенте. Это не означает, что люди, которые там собрались, совершенно ничего не обсуждают. Они обсуждают в неких иных формах. Например, как это принято называть, в кулуарах.

Но есть проблема: вот, можно ли после третьего стакана пива обсуждать содержание, ну или ладно – не пива, а коньяка?

А.Е. – Не знаю, можно, по-моему.

С.М. – Наверное, можно, но всё зависит от места, где обсуждается…

В.М. – Но, смотрите, количество выставленного коньяка или пива – оно, вроде, никак не связано ни с материальными артефактами, ни с подготовленностью людей, которые это пиво или этот коньяк пьют, и уж тем более – с их образовательным уровнем. Это связано с образом жизни, или нормой ситуации. В этом смысле, независимо от подготовки и образования, люди включаются в те или иные процессы через соответствующий образ жизни.

Говорят, что греки могли обсуждать какие-то серьёзные темы на пиру. Есть такое произведение у Платона, которое в русском переводе называется «Пир», что по-гречески (так говорят – я греческий так хорошо не знаю), называется «Симпозиум» (по-греч. – «συμπόσιον», «сюмпосион» – примечание от Шутова). И вот этот самый симпозиум по-гречески – это место, где люди возлежат, пьют вино, едят сыр, фрукты, наслаждаются пением и танцами гетер и при этом, в общем, обсуждают какие-то высокие материи. В наше время симпозиум выглядит несколько иначе, ну и, соответственно, несколько иначе люди ведут себя на этих самых симпозиумах. Но сутью симпозиумов, в данном случае – в платоновском произведении, и в наше время – является ведь не то, сколько и чего выпито, а, соответственно, какие-то проявления в материальных артефактах: было там обсуждение содержания или не было обсуждения содержания?

Поэтому если хотите понять, что происходит на конференции, экспертном собрании, на котором не предусмотрено в регламенте место для обсуждения, критики, отношения – вы можете пойти в кулуары, посидеть и посмотреть, что там происходит, что там обсуждается. Если там обсуждаются женщины, футбол, зарплаты, качество напитков, потребляемых здесь же не отходя от процесса, и т.д. – то, соответственно, там опять нет содержания. Просто нет. И тогда ни о каком функционировании экспертного института, института философии говорить не приходится.

Но, тем не менее, если мы смотрим на вот эту самую конференцию и (она проходила в Киеве, как я уже говорил) – то на неё зачем-то люди ехали из Минска, Москвы, Праги, Киева, ещё откуда-то. В одно время в одном месте они собрались.

Сегодня вот Маринич рассказывает, что они – и Коктыш, и Маринич – собирались встретиться с Мацкевичем, и каждый думал, что его встретит в назначенное время в назначенном месте, но только один думал про одно место, а другой думал совершенно про другое место: Коктыш думал про «Минский форум», где я тоже должен был быть как-то обозначен, и Коктыш туда пошёл; а Маринич думал, что он будет на этой самой лекции и пришёл сюда встречаться с Мацкевичем. В результате, думая, что они встретятся с одним и тем же человеком, они двигались в совершенно разные места. Один встречается, другой не встречается. Соответственно, образ жизни – образом жизни, потому что с Коктышем мы бы и там выпили (там фуршет сегодня как раз).

Вот, что в Киеве, что в Минске – одна и та же штука. Но важно не то, как мы вели бы себя на киевской конференции или на «Минском форуме», а важна технология и инфраструктура собирания и организации людей для какой-то совместной деятельности. При одном и том же образе жизни или при разных образах жизни –эта инфраструктура каким-то образом должна быть создана, организована, упорядочена и т.д.

Т.е., как жили греки? Просыпаешься с утра; если тебя жена покормила, сама занялась по хозяйству, тебе дома делать нечего, ты идёшь в публичное место, т.е. на Агору, и встречаешься там с другими благородными мужами; а поскольку с утра у греков, в общем, не было принято пить, то, соответственно, они могли вести умные разговоры. И у них инфраструктура была устроена очень просто – в городе было место, где люди пересекаются и встречаются. Соответственно, образы жизни в этом месте нивелируются, и они подчиняются каким-то инфраструктурным правилам и процессам.

Чем более сложноорганизованная ситуация в городе, в сфере деятельности и т.д., тем к более сложным процедурам необходимо прибегать для того, чтобы собрать некоторые коллективы людей для совместной деятельности и для совместного времяпрепровождения в этой самой деятельности, – ну, для того, чтобы, по крайней мере, тех или иных носителей позиций в институте философии можно было объединить в виде какого-то непосредственного контакта: письменного, устного, материального (передача друг другу продуктов или ещё чего-нибудь) и т.д., потому что на схеме обозначаются функциональные позиции. Эти функциональные позиции не привязаны к самому человеку. Человек их вроде бы занимает – с одной стороны, а с другой – наличие человека как бы даёт возможность проявиться той или иной позиции в том или ином месте. Если вы не «принесёте с собой» позицию, не впишите её в соответствующую структуру, не поместите в инфраструктуру (она не будет иметь инфраструктурного отношения к другим позициям), то её как бы и не будет, т.е. виртуально на доске она может быть, а актуально она не действительна.

Итак, по факту: собрались люди; собрались люди определённым образом подготовленные; собрались люди некоторым образом образованные; ведущие непротиворечащий друг другу образ жизни; и собрались в определённых технологически организованных условиях, инфраструктурно заданных. И именно в этом месте и возникает возможность, место для собственно мыслительной деятельности.

Как вы уже помните из моих прошлых докладов, я не верю в индивидуальное мышление. Поэтому для того, чтобы мышление возникало, или вообще была бы возможность для его появления, сначала нужно пройтись от самой нижней ленточки и дойти до этого момента, пока возможность мышления в принципе обнаружится. Такая возможность появляется сейчас.

Но возможность – это возможность, а реальность, или актуальность, – это нечто совсем другое.

После того, как появилась возможность, или в тот момент, когда появляется такая возможность, в эту ситуацию, или вот в это пространство деятельности, должно быть привнесено нечто достойное, чтобы эта мыслительная деятельность на нём могла бы разворачиваться. Ну вот, скажем, у нас там в углу в кухне отгорожено место для печки. Как во всякой печке, в ней есть дырка – пространство, в которое можно закладывать дрова или уголь; есть поддувало; есть «выдувало» – всё как положено. Но она ещё ни разу с момента нашего переселения сюда не функционировала по назначению, потому что в неё никогда не клали дрова. Там как бы на её месте запущен совершенно другой процесс обогрева, и она газом топится, не загружая все эти самые штуки. Так же и здесь. Всё, что мы сделали-наконстралябили до сих пор, собрав вот это всё, не будет функционировать, если не вбросить сюда «дрова», не «поджечь» и т.д. «Дровами», или тем, по отношению к чему может задаваться мыслительная, философская деятельность, должны быть некие знания, или задачи процесса познания.

Вот Леонид приехал с очередной магистерской сессии в ЕГУ. Приехал и разным людям в разных составах рассказывал, что и как в этом самом ЕГУ происходит. В том числе рассказывает и про группу, в которой он там учится, и говорит: «Ну, группа, в общем-то, разная: есть люди, с которыми можно иметь дело – разговаривать, а есть те, которые всё знают – с ними нельзя иметь дело, нельзя, в общем, вести разговор», потому что они всё знают и, соответственно, зная всё, находясь в ситуации магистерской образовательной программы, они не нуждаются ни в каких знаниях, поэтому они не могут ни усваивать эти знания, ни передавать, ни разговаривать по их поводу и т.д. Поэтому, когда мы говорим про всю эту ленточную схему разных процессов в философском институте, мы должны вспомнить про знание – о чём мне приходилось говорить в своих первых лекциях-докладах, а именно о том, что философия начинается на границе знания/знаемого и незнания/незнаемого, и до этой границы нужно дойти. Т.е., грубо говоря, точно так же, как печка не будет функционировать, пока в неё не поместятся дрова, – даже если эта печка не так устроена, как наша или деревенская печка, а, например, в виде мангала, – то, соответственно, некоторые действия, некоторые деятельности не могут протекать без горящих дров, но начинаются только после того, как эти дрова прогорели. Ну, как изготовление шашлыка на углях. Так же и здесь – необходимо поместить во всю эту «машинку», которую мы тут наконстралябили из этих процессов, знание. Но не знание, которое мы имеем и которое закрывает весь мир для нас собой, а те знания, которые уже исчерпаны. Т.е. для того, чтобы началась, или функционировала, мыслительная деятельность в её философском смысле и значении, необходимо на этом уровне эти знания исчерпать.

Но как можно исчерпать то, что есть? Неисчерпаемость знаний достигается через критику и онтологическое или ещё какое-нибудь сомнение.

СХЕМА 3

Я обозначаю это в одной ленточке, в широком смысле, но без наличия этого процесса фактически мы не можем сделать знания содержанием мыслительной деятельности, и далее по порядку («вниз» по схеме). Поэтому – сомнение – перед тем как начать мыслить, необходимо сбросить те знания, которые составляют одну часть (и в этом смысле они есть), и за ними вырисовывается или обозначается место для незнания или граница знания. Само по себе критическое отношение, или отношение радикального сомнения, или просто сомнения – необходимо и порой достаточно для запуска мыслительной деятельности или мышления в философском институте, но не достаточно для его повторения. Один раз такое может произойти, и на этом уровне можно было бы сказать, что вот эти восемь процессов, три из которых являются проявлением феноменальности, материальности артефактов, собственно материи – семиотической материальности, эпистемической материальности и т.д.; три других процесса обеспечивают организованности деятельности, и собственно, то, что обеспечивает организованности мышления, здесь помечено у меня как два процесса.

Для функционирования института философии вот этих восьми процессов достаточно. До тех пор, пока этот институт философии не разгоняют. Вообще достаточно трудно представить себе, что, скажем, можно запретить, закрыть какой-то социальный институт. Но, тем не менее, это возможно. Вот сейчас идёт такая борьба за продление жизни умирающего института семьи. В этих боях есть успехи, поражения, с разных сторон предпринимаются разные действия. Вот сейчас в Калифорнии, где разворачивается основное поле сражения, Конституционный суд штата Калифорния принимает решение о легализации однополых браков, восемнадцать тысяч пар нетрадиционной сексуальной ориентации пользуются этим решением конституционного суда, а противники инициируют по процедуре референдум в Калифорнии на эту тему. И референдум принимает противоположное решение о неразрешении однополых браков. В результате возникает коллизия – восемнадцать тысяч пар, тридцать шесть тысяч человек воспользовались короткой передышкой в активных действиях сторон, и чего теперь с ними делать? Начинать ли их вырезать, кастрировать ли – разные способы можно применять, но, во всяком случае, надо с ними что-то придумать. И как у нас нынче это модно – надо же с этим что-то делать! Поэтому даже такой, казалось бы незыблемый институт брака, в общем, подвержен разного рода искусственным воздействиям. Его можно запустить, а можно ликвидировать. Или, по крайней мере, видоизменить. Вот предлагал же Жириновский ввести многоженство, а бы здесь подумал: на какой стороне поприсутствовать.

Я к чему, к тому, что институт философии очень трудно закрыть, но возможно. После возникновения, после той деятельности восьмерки философов и людей, о которой мы говорили в первых лекциях, институт философии возникает и дальше функционирует. Функционирует он поколениями, но наступают какие-то другие исторические ситуации, исторические времена и институты прекращают свое существование. После завоевания варварами Римской империи один из ее запоздавших обитателей Северин Боэций был впоследствии назван последним философом. Он себя собственно так и осознавал, и уже будучи христианином арианского толка, он писал в тюрьме свое последнее произведение «Утешение философией». И философия являлась ему в виде прекрасной дамы. С одной стороны – это предтеча будущей романтической трубадурской поэзии и всякого рыцарского гламура, а с другой стороны – это фактически реинкарнация Богоматери как предшественницы последующего католического культа Мадонны и Богоматери. Но философия является ему в виртуальном образе, платонического мира, потому что в реальном своем материальном воплощении он действительно осознавал себя последним философом. Последним философом и, если бы после разрушения Равенны, убиения Северина Боэция эти варварские племена не продвинулись бы никуда дальше, а остались на том же уровне, институт философии кончился бы. И можно было бы к нему относится, как к некоторым другим институтам, которые в исторической ситуации существовали, а потом прекратили свое существование. Поэтому для существования института философии этих восьми процессов достаточно, а для его воспроизводства, повторения, создания заново и продолжения существования независимо от полной замены материальных носителей, необходим некий процесс рефлексии. И рефлексии не абы чего, а рефлексии метода. Т.е. рефлексии самого мышления, в частности философского. Поэтому философская традиция или институт философии, будучи высокоорганизованным институтом, способен к выживанию даже при сохранении минимальной некой части, или минимальной «молекулы» института философии, которой являются пара вот этих вот первичных, восьмеричных вещей.

С.М. – Это элемент технологии и инфраструктуры – эта пара? Непонятно, куда эту пару класть? В технологию и инфраструктуру?

В.М. – Нет, Вот сюда (позиционная схема из четвертой лекции, пара философ-политик или философ-практик). Я просто не понял, куда вы клоните. Я рассказывал про процессы, протекающие в институте философии, фактически совпадающие в том или ином виде с ленточками общей схемы программирования, и собственно схему программирования я формулировал из не очень артикулированных представлений о функционировании института мышления (или института философии?). И поэтому начинал двигаться с уровня материальных артефактов, феноменально обнаруживаемых, данных и т.д. Двигаться наверх по ступенечкам и перечислил восемь процессов, при которых возможно и действительно функционирование института философии. Я про функционирование еще буду дальше говорить. Но я их теперь номинировал, назвал и предъявил. И дальше я говорю, что это функционирование может быть прервано. Прервано через агрессию, направленную против первого уровня, т.е. материальных объектов, на которых живет и функционирует институт философии. Если внести достаточные разрушения – сейчас не будем обсуждать, какие именно, они возможны; в принципе возможно вообще разрушение внести и по другим ленточкам: прекратить подготовку, прекратить образование, изменить образ жизни…

С.М. – Куда ни потяни, отовсюду можно разрушать.

В.М. – Да, в принципе, но главный объект разрушения – это, конечно, существование материальных носителей, материальных вещей. Тогда функционирование на этих восьми ленточках возможно, а восстановление, перезапуск обеспечивается на уровне девятого процесса – рефлексии метода. И тогда именно девятый рефлексивный уровень или эта ленточка является основанием всего вот этого. Из нее развивается всё это, а не наоборот. И тогда я говорю: «А где она вообще помещается?» Что, вообще, является основанием сохранности собственно этой девятой ленточки? И тогда я говорю – вот эта пара.

Пара, задающая минимальную единицу сохранения двух отношений или двух интенций, т.е. философской и технической интенций. Ну то, о чем я говорил во второй, по-моему, лекции. Я ответил?

С.М. – Ну, не знаю, обеспечивает ли эта пара рефлексию метода?

В.М. – Вот смотри: я по женской логике к этому исключительно отношусь – или обеспечивает, или не обеспечивает. Если обеспечивает, то всё фурычит дальше, если не обеспечивает, тогда всё не фурычит.

Т.В. – Без пары не может быть рефлексии метода.

В.М. – Да.

С.М. – Это необходимое условие, для того чтобы это воспроизводить? Или возможность …

В.М. – Значит, ещё раз. Я рассказывал про историческую ситуацию возникновения философии. Я рассказывал про Анаксагора и Перикла, при взаимодействии которых, на пересечении их интенций возникает первое философское отношение к миру. Реально философское, которое потом может от себя достроить все вот эти вещи. Оно возникает и, что бы его продлить, нужно было это «раздувать» каким-то образом. И дальше раздували другие пары, о чём я тоже говорил. Но раздували другие пары, и там появляется эта восьмёрочка. И я говорю, что вот теперь, после этого начинается институт философии. В лицее с Теофрастом, и т.д., пошло-поехало, Платоновская академия, и оно дальше существует и существует. Через критику и сомнение, которые длятся. Это ведь не просто номинации и полагания какие-то. Ленточная схема содержит в себе процессы. Вот эти процессы текут, и их поддерживать надо. Поддерживаются они определенным образом. И если текут эти процессы критики и сомнения, то – теперь уже в обратном порядке – как они могут течь, если туда не поступает постоянно материал для сомнения, а именно, те знания, которые необходимо усомневать, те полагания, к которым необходимо относиться критически?

Вопрос: А что за процессы в мыслительной деятельности?

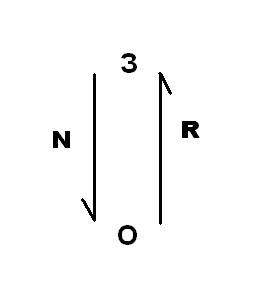

В.М. – Организованная деятельность, например, диспут, метод философской дискуссии, майевтика – то, что можно воспроизвести как деятельность, то, что может быть описано схемой – норма, трансляция и реализация. В плане философской деятельности – это философский разговор, рассуждение и в паре с этим процессом радикального сомнения. Если радикальное сомнение феноменально обнаруживается труднее, чем другие, то, по крайней мере, разговор и рассуждение должны быть предъявлены. Поэтому можно сказать, что вообще говоря, что весь институт философии возможен только на уровне шестой ленточки. Если вот это есть, значит есть Сократ, есть слушатели, которые его готовы слушать и с ним базарить.

И в минимальном виде эта парочка, осуществляющая по норме эту деятельность – есть свернутый этот самый институт. Потому что они могут не писать книг, поэтому на уровне артефактов не появляется каких-то вещей. Сократ может не принимать у своего собеседника никаких экзаменов и не давать ему допусков для участия в тех или иных разговорах и поэтому нет процесса подготовки. Этот оболтус может каждый вечер на симпозиуме сливать все, что они там наговорили и т.д., и т.д.. Но минимальным процессом является вот этот (рефлексия радикального сомнения или разговор и рассуждение?). Все остальные они уже по сопричастности, косвенно, но этого достаточно, чтобы мышление тлело. Потому что, если дойти от рефлексии через критику и сомнение знания и познания, то это может быть обеспечено. Но весь институт и вся инфраструктура институтская без нижележащих процессов обеспечена быть не может. С этим понятно более-менее?

А дальше, если понятно, то, двигаясь по ленточной схеме, перескакивая из ленточки к ленточке, для тех кто не изучал всех этих вещей нужно сказать несколько слов про устройство ленточной схемы. Ленточная схема – это не слоёный пирог, это не то, что представляет собой некое напластование одних уровней на другие. Ленточная схема не есть уровневая схема, она не иерархична. Поэтому мы можем вводить, восстанавливать те или иные ленточки в определенном порядке (ну, какой-то порядок должен быть и порядков этих не так много). Обычно я вводил их сверху, сейчас я их снизу ввел, но это непринципиально. В ленточной схеме принципиально другое. Поскольку это (ленточки) не является уровневыми единицами, то они могут сочленяться с собой в любом наборе. И тогда мыслительная деятельность может напрямую сочетаться с подготовкой, могут перебрасываться знания, материальные артефакты и т.д. В этом месте для меня важны несколько ленточек для дальнейшего функционирования института философии. Отношения между несколькими ленточками и содержание нескольких ленточек. В частности, я в начале оговаривал, что меня будет интересовать соотношение мыслительной деятельности и образа жизни философического, и меня будет интересовать само по себе содержание двух вот этих ленточек: «критики и сомнения» и «знания и познания». Дальше я об этом буду говорить, если вы мне это позволите.

С.М. – Почему именно эти?

В.М. – Я стандартно отвечу – по кочану. Потому что я сейчас рассказываю про функционирование института философии, и более того, я рассказываю это здесь и сейчас, в этом семинаре с нашими проблемами. Я могу отнестись к этим проблемам сейчас, но в общем-то я их много раз с вами обсуждал. У нас катастрофическое положение – в нашей общественно-политической ситуации – с мышлением. Почему? Потому что институт философии перестал нормально функционировать.

Т.В. – Но ведь мышление живёт не только в институте философии.

В.М. – Мышление живет еще и в техническом отношении. Но там были бы другие проблемы. И я про них постоянно говорю, но только в других местах, не на методологическом семинаре. Знаешь историю со Светой в первом составе Агентства гуманитарных технологий? Она в 93-94-м году увлеклась методологией, и вся была устремлена к высокому, чистому, светлому. И единственное утилитарное употребление этого высокого, светлого и чистого, которое ей кажется достойным настоящего человека – это образование. А в 95-м году я объявляю, что иду в депутаты, и поэтому вербую весь состав семинара в инициативную группу – на пикеты, в группу поддержки и т.д. Были несколько человек, которые сразу отпали, а Света участвовала во всём этом с чувством большой и унылой обречённости. И то не известно, делала бы она это, если бы не жила по соседству с тем округом, в котором я баллотировался, поскольку считала это дело недостойным, грязным, техническим. Почти также, как Платон с Сократом считали таковым ремесло, поэзию и всякую такую фигню. При всём при том, что для мышления равно важны и философская интенция, и техническая. А техническая интенция, как я уже говорил, в наибольшей степени проявляется в политической деятельности и образовательной деятельности. Как только мы начинаем говорить про политическую деятельность, мы опять упираемся в проблему, важную для любого мышления – это проблема мышления и индивидуальности. Нет индивидуальности, нет субъектности – нет и никакого технического отношения, или в этом техническом отношении нет мышления. В Беларуси в этом смысле проблемы с мышлением. В одной интенции одни проблемы, в другой интенции другие проблемы.

Т.В. – Здесь нет проблем (в технической интенции?).

В.М. – Есть проблемы. И там есть, и там есть, только они по-разному формулируются, конечно же. Более того, обрати внимание: наличие одного рефлектирующего человека недостаточно для того, чтобы запустить процесс методологической рефлексии или процесс рефлексии метода и запустить действие всего института. Обе эти позиции должны быть заполнены. Поэтому одной ногой я вынужден заниматься философскими штудиями, а другой ногой какими-то проблемами в области технического отношения или интенции. В противном случае проблемы будут неразрешимыми. Сейчас они, по крайней мере, разрешимы, как мне кажется. Но для того, чтобы их начать решать, нужно правильно выбрать точку сомнений и своих философских рассуждений. Я выбрал их таким образом, как я ткнул вам и показал. Вот Мирошниченко, например, думал (не знаю, как он сейчас думает, а раньше он думал), что возможно обучение мышлению в университете или лицее университетском через (в частности) преподавание философии. Т.е. пытался сконцентрироваться на какой-то из этих ленточек или процессов – образовательной или подготовительной. Но теперь, надеюсь, он так не думает. Я понятно объяснил?

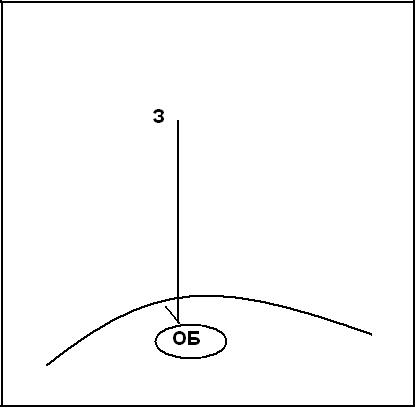

Тогда поехали дальше и попробуем разобрать две вещи – мыслительная деятельность и образ жизни философа и вторую штуку, которую я бы назвал так… наверное, лучше всего её назвать «производство идей». Начнем, наверное, со второй. Я уже тыкал на ленточной схеме в ленточки, номинированные как «знание» или «познание» и «критики и сомнения». Они увязываются между собой, если мы возьмем знание и познание не вообще как субстанцию эпистемологии, как некую такую абстракцию, к которой можно относиться, а попробуем взять знание как категорию, которая к какому-то объекту применима. Она применима к любому объекту, который мы можем как-то понятийно номинировать. Ну, например, демократия. Можно говорить о знании и познании вообще, а можно говорить о знании и познании демократии. Ну, или там чего-нибудь еще, электромагнитной индукции, скажем, или прямолинейного равномерного движения.

А.М. – Подождите, а номинация не есть ли уже элемент процесса знания?

В.М. – Ну, есть, но в данном случае в рамках атрибутивного знания я беру не целую часть, а исключительно вот эту вот часть, половинку (на схеме 4 – левую).

СХЕМА 4

А.М. – Ну и что эта часть? Сейчас Вы показываете номинацию, а знание – это что?

В.М. – Смотри, я показываю номинацию и говорю, что само по себе знание может быть применимо вот к этой парочке номинированной, и в тоже время мне нужно про это говорить, потому что здесь возможно незнание. Если у нас есть взаимообратные отношения, дополненные еще и референцией, то тогда мы погружаемся целиком в знание и у нас не возникает необходимости в этом разрыве знания и незнания. Оно корреспондирует друг с другом, есть знак, есть означаемое, означаемое соответствует знаку, знак целиком описывает означаемое, получается герметичное знание.

А.М. – Вот очень важно то, что Вы сейчас говорите, только совершенно непонятно.

В.М. – Подожди, мне сейчас это совершенно неважно. Вот обрати внимание. Я сейчас говорю про знание как категорию, которая может браться не субстанционально, не как предмет философствования вообще, а как предмет технического отношения. Знаю ли я Мирошниченко? Я, конечно, его знаю с одной стороны, но я его не знаю с другой стороны. Я с этим знание начинаю работать определенным образом, ликвидируя, например, своё незнание. Повернул Мирошниченко другой стороной.

А.М. – Ну вот опять же. Тогда у Вас должна быть некая схема изначально.

В.М. – Ну, надо будет – будет схема. Я сейчас обсуждаю философские проблемы.

А.М. – Я понимаю, что Вы скажете, что это неважно, но для меня это очень важно. Получается, что Вы выходите с какими-то уже установками, с какой-то матрицей, которая должна быть заполнена на объект или к знанию какому-то. И у Вас там что-то заполнено, Вы называете – тут я знаю что-то про объект, а в других частях Вы говорите, что там я не знаю. Вот вопрос мой именно в этом заключается. Что это за хрень такая, матрица полузаполненная?

Т.В. – Знание на границе с незнанием.

А.М. – Ну это по-другому как-то, пред-ожидания какие-то.

В.М. – Вот смотри какая штука. Мне нужно сейчас выковырнуть знание из цепких лап теории познания, гносеологии и методичек, которыми снабжены все педагоги и хранители знания в библиотеках и еще где-то. Я не знаю, что ты имеешь в виду, когда управляешь знанием, а я говорю сейчас, что мне нужно завязать знание на критику и сомнение. Соответственно, в слабом прочтении схемы атрибутивного знания я готов утверждать, что как только мы зацикливаем и в некотором смысле алгебраически уравниваем отношения номинации и референции, то мы получаем герметически закрытое знание, которое очень хорошо защищено от эрозии скепсиса, сомнения и критики. А чтобы оно допускало сомнение и критику по отношению к себе, мы должны, во-первых, допустить нетождественность разнонаправленных отношений номинации и референции, а их отдельное существование, как минимум. А еще лучше остановиться на половинке этих отношений. Они и так половинки, они никогда не бывают самодостаточными. А здесь это специально в отношении необходимо зафиксировать.

А.М. – Я всё понимаю, может, то, что я спрашиваю, будет впереди. Вот тут важный момент. Вы будете про это говорить или нет?

В.М. – Я не знаю.

А.М. – Вот есть какие-то операции между этими двумя процессами, которые позволяют их связать – в полной схеме. Вот Вы сейчас про эти операции?

В.М. – Я не буду их связывать, моя задача их разорвать.

А.М. – Нет, то, что они разорваны изначально, аналитически, когда они нарисованы по бочкам – это понятно. Они у Вас не разорваны на уровне референции, т.е. на уровне означаемого и означающего. Я и спрашиваю. Есть означающее в отношении референции и есть означающее в номинации. Функционально это разные означающее, хотя реально это одно и то же.

В.М. – И вот смотри, и материально оно одно и то же, и категориально оно одно и то же.

А.М. – Вот когда я говорю функционально, то категориально не одно и то же. Отношение …

В.М. – Углубляясь, я готов допустить, что в словах: «Что есть демократия?» или «Демократия есть это …», демократия нетождественна сама себе. Я готов допустить, но это некий другой уровень логики.

А.М. – Я готов допустить это, когда, допустим, швед спрашивает, что есть демократия и я спрашиваю, что есть демократия? У нас по-разному получается ….

В.М. – Ну, конечно, по-разному, но при этом смотри какая штука. Задумывался ли ты над тем, что обеспечивало тебе на шведском семинаре критическое отношение?

А.М. – Я знаю, что обеспечивало.

В.М. – Т.е. ты не думал об этом, ты просто знаешь.

А.М. – Да, я вообще пришёл с этим.

В.М. – Это-то меня всегда в тебе и удивляло. Но я вообще-то поступал там технически, и не смотря на то, что ты потом обсуждал, что Мацкевич испортился, что он уже не тот, не бьёт шведов головой об стенку и т.д. – ну, конечно, потому что у меня теперь другие техники появились, мне теперь не надо сбрасывать людей со стульев и бить их головой об стенку.

А.М. – Я про что спрашиваю сейчас: я говорю про то, что очевидность связи этих двух операций – она на самом деле техническая. То есть она была когда-то проделана, и эта процедура неотрефлексирована, и так и осуществляется.

В.М. – Да, именно.

А.М. – Я про то и говорю: это конструкт, это изначально понятно. Вы сейчас будете говорить о том, как избавиться от этих процедур, изначально связанных, или о чем?

В.М. – Я сейчас хотел говорить о производстве идей как одной из главных задач философии, и это производство идей осуществляется как переброс материала из двух соседних ленточек друг в друга, а именно: из ленточки знаний в ленточку критики и сомнения, и из ленты критики и сомнения – в знание. Они перебрасывают друг другу материал, затем деятельность, осуществляемая в этих ленточках, приводит к определённому результату. Мне вот эта штука нужна была, а для этого…

А.М. – А Вы это технически будете рассказывать, или как?

В.М. – Если бы я умел технически, то я бы, наверное, в другом месте про это рассказал. Сейчас у меня есть скорее «сомнительное», рассудительное отношение ко всему этому. Потому что я говорю дальше следующее…

А.М. – Вы сейчас говорите о том, как реально дела обстоят в институте философии, или как оно должно быть?

В.М. – А в чём разница в данном случае?

А.М. – Ну, как! Либо Вы будете разбирать сейчас какие-то прецеденты – ублюдочные прецеденты – либо Вы будете говорить абстрактные вещи, которые должны стать основой для будущих действий.

В.М. – Вот, смотри. Это на самом деле очень забавная штука, и очень важная. Чем институт философии отличается от некоторых других институтов? Во всяком случае, в моём отношении. Он отличается фактически исполнительским тождеством действительности и реальности. Институт философии не бывает мёртвым. Впрочем, если принять гегелевское отношение, то он мог бы сказать то же самое про государство, например. А я говорю это про философию. И про институт философии. И говорю, что в принципе, могут быть жалкие подобия этого всего созданы. Ну, например, наука передрала у философии некоторые формы существования, некоторые процессы – и исчерпала себя. Исчерпала, и в общем-то закрылась, так сказать, официальное закрытие института – на институте науки написано: «Closed». Почему? Потому что рефлексии метода не осуществляется, и эта ленточка туда не встроена. Когда философия отпочковала от себя науку, она передала ей практически всё, за исключением собственной привилегии рефлектировать метод. И сейчас я говорю про институт философии, в общем, не различая реальность и действительность, или: то как есть, и то, как должно быть, по этим двум причинам. С одной стороны, потому что я не могу описывать функционирующий в истории философии институт философии, как то, что должно быть, поскольку с моей точки зрения, в моей псевдогенетической реконструкции, он таковым и есть. А с другой стороны я не могу разрывать реальность и действительность в этом смысле, потому что я пытаюсь сейчас воссоздать в этой конкретной исторической ситуации на территории страны под названием Беларусь институт философии или институт мышления. Соответственно, если я начну различать эти вещи – как должно быть и как есть – то я тогда должен смириться с тем, что институт социологии имени Абушенко и институт философии имени Новикова равны, более того, я вынужден признать их существование. А я не могу этого признать. Нужно воссоздавать институт философии, «як мае быць», а не мириться с тем, что есть. А вот этот шаг на разотождествление реального и действительного есть шаг на примирение со всяким барахлом. Я понятно объяснил? Что я хотел дальше-то говорить?

Т.В. – Про производство идей.

В.М. – Да, про производство идей. А чтобы заняться производством идей, надо каким-то образом комплексировать процессы критики и сомнения, знания и познания. При этом знание как таковое здесь необходимо брать опять же в этом категориальном отношении, знание относительно чего-то. Вот это «что-то» мы до поры до времени, вне рефлексии метода, должны брать объектно. И говорить: «Вот, есть какая-то фигня такая. Например, равномерное прямолинейное движение». И дальше мы должны говорить о том, что мы не знаем, что есть это движение. То есть: мы знаем, что оно есть, но не знаем, что оно есть. И тогда: остаётся тождество между равномерным прямолинейным движением в этих двух высказываниях, а не тождественным друг другу становится знание как категория, употребляемая туда и обратно. Это надо зарисовать наверное, да?

А.Е. – Наверное.

В.М. – Значит, предположим, мы в какой-то части мира, хаотичного феноменального мира, через номинирование чего-то там выделяем часть этого мира, и называем это объектом (схема 5).

СХЕМА 5

Объектом, за которым закрепляем некий инвентарный номер и обозначаем его как нечто. Из многообразных форм управления греческими дикарями выделяет отдельную форму, которую называем «демократией». Или: из многообразных форм движения – тараканы бегают по полу, птицы летают, фломастерами жонглируют и т.д. – мы выделяем некое прямолинейное движение и начинаем разбираться с ним, потому что изучить витиеватое движение таракана можно, только сначала получив хоть какое-то представление о движении, упрощенное. И так мы поступаем со многими вещами: мы выделяем в многообразии мира что-то, инвентаризируем, или присваиваем номер какой-то, значок, и говорим: вот, теперь мы имеем дело вот с этим. С чем-то. С означаемым. Что такое демократия? – Это форма правления в некоторых греческих городах. Городах-государствах. И тогда мы говорим, что…

А.М. – Подождите, Владимир Владимирович. Просто для уточнения. «Демократия» – это понятие, означающее…

В.М. – Нет, это не понятие.

А.М. – Или это некий феномен? Феномен, который можно зафиксировать, что это было в Греции?

В.М. – Вот, смотри. Ты помнишь ещё, чем я сейчас занимаюсь? Я занимаюсь сейчас разбором того процесса, или того отношения, который я называю производством идей. Я выясняю, как институт философии производит идеи. А не понятия. До понятий ещё дойти надо, и вообще, наверное, институт философии производит и идеи в виде понятий…

А.М. – Подождите, Вы сейчас нарисовали что-то, что производит институт философии?

В.М. – В том числе и это он производит.

А.М. – Или это тот элемент, при помощи которого институт философии что-то производит?

В.М. – Блин. Ты про это (схема 4). Это техническая зарисовка для превращения знания из субстанции в техническую категорию. Это мне нужно сейчас для того, чтобы разбираться вместе с вами с производством идей. Я не рисую, как оно есть на самом деле! И меня это щедровитянство времён атрибутивного знания не волнует сейчас нисколько, особенно в твоих алгебраических зарисовках!

А.М. – Ну хорошо.

В.М. – Так что ты цепляешься?

А.М. – Потому что я не понимаю!

В.М. – Чего ты не понимаешь?

А.М. – Ну вот что Вы нарисовали, я не понял. И продолжаю не понимать активно дальше.

А.Е. – А что непонятно-то?

А.М. – Ну, что это нарисовано? Объект из мира выделенный, я не понимаю, что значит – объект из мира? Это мир чего: означаемых, то есть смыслов? Или это мир феноменов?

В.М. – Вот что значит: мир означаемых? Что там, означаемые бегают и на них написано, что они означаемые?

А.М. – Нет, подождите. Если мы говорим сейчас про понятия, мы можем здесь нарисовать такую фишку: понятие, ой, не понятие – политик, рядом там будет методолог, ещё рядом будет учитель, рядом ещё кто-то. И это такой классический мир идей, понятий, по Платону и по философии.

В.М. – Мир, в котором живут дебилы.

А.М. – Вот Вы про это говорите? Или мы говорим: вот это такое вот… феноменальное. А вот тут мы ему начинаем приписывать – методолог там, ещё одну стрелочку ставим – политик…

А.Е. – Откуда ты всё это берёшь?

А.М. – Ну, эпистемолог я, знаете ли. Ну, так я про это спрашиваю

В.М. – Теперь я в свою очередь не понимаю. Чем тебе важны там всякие Мацкевичи, политики…

А.М. – Объективация. Я говорю, что объективация – это некая процедура…

В.М. – Хорошо, а если я назову равномерное прямолинейное движение – демократией, можно так сделать?

А.М. – Не знаю.

В.М. – Мирошниченку, например, назову демократией. Можно так делать?

А.М. – Ну, наверное, нельзя.

В.М. – Почему? Можно.

А.М. – Ну ладно, можно.

В.М. – Хоть горшком, правильно?

А.М. – Вопрос в том, в каком отношении Вы берёте первое и второе?

В.М. – Вот я сейчас про это и пытаюсь тебе говорить. Что первоначально…

А.М. – Вот, подождите. Когда Вы начинаете говорить – вот Ваш пример: демократия там и ля-ля-ля чего Вы называете…

А.Е. – Подожди. С прямолинейным движением тебе лучше?

А.М. – Сейчас я расскажу. Что такое прямолинейное движение? Давайте назовём «э» (видимо, имеется в виду неопределенный артикль в английском языке?) прямолинейное движение. Когда мы берём и «э» называем прямолинейное движение, для нас прямолинейное движение является объектом. При этом мы можем брать понятие «прямолинейное движение» и относить его к чему-то. Например, к способам измерения прямолинейного движения. Это нормальный процесс…

В.М. – Понятно, так чего ты не понимаешь в этой схеме тогда? Она ещё проще.

А.М. – Тут проблема с объективацией, понимаете?

В.М. – До объективации ещё дойти надо. Потому что, когда мы в мире хаоса через простейшую процедуру номинации, как фонариком высвечиваем часть, мы не можем быть уверены, что эта часть обладает достаточной целостностью, для того, чтобы ёё брать как объект. Мы должны в этом усомниться.

А.М. – Это круто. Это совсем круто.

В.М. – Но просто.

А.М. – Там какое-то сопротивление есть, материала, да? Номинируемого.

В.М. – Да нет.

Т.В. – Это вообще не про материал, это про отношение говорится.

В.М. – Там то, что Платон описывал в метафоре пещеры. То, что потом Бэкон зафиксировал в идолах пещеры. Мы, когда стоим спиной к входу в пещеру, а на экране – не стене – отображается то, что там пробегает мимо пещеры, да? И вот пробежал, к примеру, мамонт, на стенке промелькнула тень. И мы эти тени видим, и по отношению к этим теням, бегающим по освещенной стене пещеры, выстраиваем свои познавательные трюки, познавательные процедуры. Во-первых, мы, идентифицируя тень мамонта как пробегающего мимо мамонта, не можем быть уверены в целом ряде вещей, которые мы про этого мамонта уже знаем, или догадываемся и т.д. По тени невозможно определить степень его съедобности и т.д. Но, кроме того, если говорить дальше – и почему Фрэнсис Бэкон перевёл это именно в заблуждения и недостатки знания и познания – мы не можем быть уверены в том, что то, что мы видим таким образом – по принципу пещеры платоновской – что это вообще имеет отношение к чему-то целостному пробегающему, а не к какой-то части. Или – не к совокупности целых. Потому что эти вещи – они достаточно – как бы это сказать – аппаратно заданы. И эта аппаратность возникает, например, через номинацию. И вообще это очень сложная штука.

А.М. – Ну да, хорошо.

В.М. – Я пытаюсь с этой сложной штукой разбираться сейчас, говоря простейшие вещи. Почему тебе простейшие вещи непонятны? Потому что у тебя уже есть знание, а сомнения нет. Твои чистые и незамутнённые сомнением глаза…

А.М. – Наоборот. Моя радикальная позиция в том, что никакого сомнения без другого знания, без альтернативных, других каких-то форм знания, не бывает. Но это я пока молчу.

В.М. – Тебя Аристотель испортил.

А.М. – Вы просто гнусный материалист, как я посмотрю. Из этих вот самых…

С.М. – Почему гнусный, наоборот…

В.М. – Потому что материалисты – они гнусные, быть материалистом – ещё гнуснее. Если ты знаешь, насколько они гнусные.

А.М. – Не категориальный материалист, а какой-то… есть какой-то объект, он оставляет отпечатки на наших органах… Ну это же ужасно! Но я пока интеллигентно помолчу.

В.М. – Ничего ужасного не вижу.

А.М. – Оно потом выльется, сами увидите.

В.М. – Вот обрати внимание, я про платоновскую пещеру рассказываю только для того, чтобы тебе, идиоту, было понятно.

А.М. – Я это понимаю.

В.М. – Отлично. Начал я совсем по-другому. Но тебе не было понятно.

А.М. – Мне и сейчас не понятно. Но я понимаю, оттуда берутся мои непонималки.

В.М. – Понимаешь? Ну и понимай. Итак, …

А.М. – Главное, чтоб другим было понятно.

С.М. – Ты про себя заботься, пожалуйста.

В.М. – Вот когда мы делаем следующую вещь: употребляем выделенные нами в мире нераспознаваемого хаоса посредством номинации какие-то прото-целые объекты – квази-объекты ещё – мы должны понимать, как минимум, что в высказываниях: «это есть демократия» или «демократия – это…», слово «демократия» не тождественно само себе. Понятно?

А.М. – Нет. Абсолютно. Слово нетождественно? Или содержание нетождественно?

С.М. – Отношение вот это вот.

А.М. – Отношение и так нарисовано разное, в чём проблема…

В.М. – Где отношение разное нарисовано?

А.М. – Стрелочками.

В.М. – Отношение было нарисовано вот так (схема 5). Опять же, в книжке «Вызывающее молчание» это описано следующим образом – если вы помните, там про приключения Аристотеля и его побег в бывшую югославскую республику Македонию. Там говорилось о следующем: Перикл с Анаксагором утверждали, что демократия – это то, что происходит в Афинах, и это отличает Афины от Спарты. На что критики этой фигни утверждали, например, что тогда вообще в Афинах всё гораздо хуже, чем в Спарте, и поэтому ваша демократия есть полное дерьмо. Например, Аристофан так утверждал, или ещё кто-нибудь другой.

А вот Аристотель, вместо утверждения вслед за Периклом, озвучивавшего некоторые свои представления и наработки, что демократия – это то, что происходит в Афинах, и это здорово, и в противовес соглашательскому Аристофану, который говорил, что: «да, наверное, в Афинах демократия, и это полный бардак», начинал спрашивать: «Афиняне, демократия ли у Вас? И хорошо ли это или плохо?».

Соответственно, демократия во всех этих случаях выступает как разный объект, который ещё надо свести и собрать в кучу. И потом Аристотель это делает, и делает это, кстати, на противопоставлении другого знания. Например, он говорит, что надо отличать аристократию и демократию, олигархию и охлократию и т.д. И на противопоставлении всех этих вещей, и на своей силлогистике он тем самым задаёт некое понятие демократии, которое устанавливается уже не только через номинацию, как это делал Перикл с Анаксагором, а устанавливается ещё и через референцию, то есть отношение того, что мы можем констатировать на уровне свойств, качеств, атрибутов с неким понятием, которому, соответственно, Аристотель научился у Платона.

Я, наверное, опять что-то непонятно говорю.

С.М. – Понятно.

В.М. – Понятно? Во всяком случае, нам нужно эти процедуры сейчас – не то чтобы обязательно увязать так, как я про это рассказываю – но, по крайней мере понимать, что приходит некий чувак хоронить своих павших героев, и говорит: «Мало того, что мы хороним этих героев, мы должны ещё и почести им воздать. Почему мы воздаём им почести? Потому что они погибли за демократию». Все афиняне говорят: «Слушай, мы думали, что они погибли за Родину, и т.д., а ты рассказываешь про какую-то демократию». Перикл говорит: «Ша, ребята. Именно за демократию. Потому что наша Родина отличается от всяких других родин именно наличием у нас демократии». «А, – говорят афиняне – то есть это лишний повод нам гордится Родиной?» – «Ну, если хотите, то пусть так, но вы запомните, что здесь демократия». И они начинают что-то про это соображать.

При этом: давал ли Перикл определение демократии? Ни фига не давал. Он называл то многообразие представлений, ощущений, переживаний, пафосных в том числе, потому что на похоронах вообще-то нужно преисполняться чувства патриотического пафоса – всё вот это он назвал демократией.

После этого начинаются все эти заморочки. Интересно: «это – демократия» – сказал Перикл, после чего приходит какой-нибудь очередной Платон, и говорит: «Хм, демократия – вот это?». И оказывается, что Перикл, говоря о демократии, и Платон, говоря о демократии, используют вроде бы один знак, но говорят про разное. И после этого у них начинается от знания или каких-то таких вещей переход к критике и сомнению. Да, наверное, для того, чтобы началось сомнение, или критика, необходимо, чтобы после Перикла Аристофан написал пародию на демократию, например. Или кто-то высказал какие-то другие предположения.

Но мне важно сейчас то, что в данном случае, несмотря на наличие одного вот этого отношения – номинации – и, казалось бы, неизвестно, что там кроется за означаемым, но знак-то один и тот же. И когда мы имеем дело с естественнонаучными понятиями, там мы добиваемся взаимно однозначного соответствия между знаком и тем множеством вещей, которые могут этим знаком обозначаться. А вот в процессе появления таких объектов, как демократия, всё происходит сложнее. С одной стороны, нечто называется демократией, с другой стороны, демократия чему-то приписывается. И делается это с разными целями и с разным содержанием. Не исключено, что и объекты, стоящие за этим понятием, они тоже разные. Не исключено. И теперь: я не знаю – и философия на самом деле этим не очень интересуется – как там дела обстоят с объектом. Была ли в Афинах демократия, или напротив, была какая-нибудь дерьмократия – науке это не известно. А известно ей другое: что многие люди, например, пострадали за демократию.

И это всё можно наблюдать в феноменальных проявлениях. Перикл произносил речь на похоронах этих самых мучеников за демократию и т.д. Но, вот эта произнесённая на похоронах речь стала основанием для подготовки и образования очень многих поколений людей. Мы учим демократии, и учимся демократии, нас этому учат, после этого, через много-много поколений, дровосек Авраам Линкольн повторяет практически содержание речи Перикла, и цитирует в соей речи Перикла. Но это небольшое достоинство было, потому что они тогда это всё в школе проходили, на уроках классической литературы. Но тем не менее: вступая в должность президента другой демократический страны, он цитирует президента Афинской республики. Или, как это правильно говорить – Афинской народной демократической республики.

Итак, слово – какое-то одно – при этом, это слово имеет сомнительное значение и вообще набор смыслов (схеме 6).

СХЕМА 6

Сомнительное – потому что мы не можем до поры до времени понимать, в каком значении… Это простые высказывания – «это демократия». И тогда: вот этот бардак афинский, мы говорим: «это – демократия». Или говорим: «демократия – это…» – разделение властей, выборность сверху донизу, ещё какую-нибудь фигню городим, задаём понятие для этого всего. Об одной и той же демократии идёт речь в этих высказываниях, или о разной, мы не знаем, и поэтому – мы не знаем, одно ли значение обретается в мире феноменальных вещей у демократии, я уж не говорю про то, что одни считают демократию чем-то хорошим и возвышенным, другие – полным дерьмом, от которого надо избавляться. И тогда: что общего во всём этом есть?

И тогда наступает время борьбы за универсалии. При этом начиная ещё с платоновского мира, или с платоновского представления. Есть идея демократии. Смотрите: про объект и означаемое мы ничего пока не наем, про смыслы, стоящие за словом демократия, или за знаком демократия – мы препираемся и спорим, а почему всё это можно собрать в какую-то кучу? И всё это собирается вокруг этой самой пресловутой идеи.

И теперь очень важно понимать, потому что идея, и вообще вот эти организованности мышления, завязанные на идею – это есть очень тонкая вещь, тонкая материя, которая должна быть понята и освоена, как бы это сказать, в самом первом классе обучения философии, на самых азах философии.

Почему мне пришлось ругнуться в адрес Мирошниченко, что его испортил Аристотель? Потому что Аристотель свёл идеи к аналитическим понятиям. Или к аналитическим конструкциям. Потом постарались эмпирики, или сенсуалисты, они свели идеи к эпифеноменам ощущений и т.д. Потом постарались материалисты, в полном наборе, с диалектиками, которые постарались свести идеи к тождественности каких-то объективно существующих вещей.

Тогда как идеи – ни то, ни другое, ни пятое, ни десятое. Идея – это то, что собирает на себе вот эти разные вещи, а именно: разницу, когда мы утверждаем, что «это – нечто, то-то и то-то, «а», например», и: «а – это…», и собирает на себе разнообразные значения, стоящие за этой идеей, и разные смыслы.

Но тогда: в этом месте проявляется вся полнота радикального сомнения. А, – говорим мы – идея – это не то, что можно пощупать, понюхать и органолептически зафиксировать. Идея – это не то, что конструируется логикой, аристотелевской аналитикой, диалектикой и всякими такими конструкциями рационального происхождения. И идея – это не только, или не совсем то, что мы получаем через откровение, видим во сне, или нам нашёптывает дьявол, даймоний на ухо, и т.д. Это нечто иное. Значит, у нас нет органов чувств, нет обычных процедур, которые мы проходим в аристотелевской школе, и мы не можем рассчитывать на гипнотическое освоение идей. К идеям надо каким-то образом получать доступ.

И тогда мы опять возвращаемся к Сократу, Периклу и Анаксагору – и говорим, что доступ к идеям представители одной фундаментальной интенции (например, философии), получают через коммуникацию и контакт с представителями другой интенции, а именно с политиками, или практиками, делателями. Точно также и наоборот.

С.М. – Но это процедурная вещь как бы.

В.М. – Это не только процедурная вещь, это фундаментальная онтологическая вещь. Другой, иной в этой паре – практик-философ, или технарь-философ – становится своеобразным органом чувств, дающем мне доступ к идее. Без этого я не получаю доступа к идее, а становлюсь похож на долдона Мирошниченко, у которого никаких идей, а сплошные знания.

Т.В. – Но Вы же начинали с производства идей, производство и доступ к идеям – это же разное?

В.М. – Ну, подожди, производством идеи занимаются не люди в этом смысле, а процессы. В процессе происходит производство идей.

С.М. – А это получается доступ? До производства, я так понимаю, ещё не дошло?

В.М. – Не дошло. Но оно идёт. Я, в общем, уже многие элементы производства сюда уже включаю. И они, в общем, должны быть собраны. Я сегодня их не буду собирать в кучу, в некую конструкцию специальную. Я просто сейчас, на уровне каких-то философских идей, вбрасываний, рассуждений об этом, начинаю с вами говорить. Опять же: я рассказываю басню, или разыгрываю, как это положено разыгрывать на сцене в античном театре, некий миф. Про то, как Перикл хоронил героев, павших в войне со злокозненной Спартой. И, соответственно, поднимая боевой дух оставшихся в живых, он не просто их хоронит как бойцов, погибших за Родину, а приписывает этому дополнительный набор смыслов, и это процедура введения демократии. Перикл говорит: «это вам, ребята, не хухры-мухры. Это демократия, и за это надо помирать». После этого ряд античных политологов в университетах Афин начинает всем рассказывать: «Перикл имел в виду, что демократия – это…». И начинают врать про то, что есть демократия. А вот философы – Анаксагор, Сократ, Платон и Аристотель – про это мыслят и философствуют. И появляется уже идея демократии, которая оформляется и дальше транслируется через институт философии, и реализуется опять же через институт философии, посредством ряда процессов, лежащих как можно ниже (в ленточной схеме), а именно: образование, подготовка и феноменальность.

А.М. – У меня есть вопрос. Мы можем сейчас как бы говорить о том, что… я сейчас буду говорить так, как я понимаю. Есть некий материал, который сначала обрабатывает философ, потом политик, или наоборот, сначала политик, потом философ, потом он как-то обрабатывается, и в результате получается идея демократии.

В.М. – Это означает, что это уже все поняли? Вот как я Татьяне отвечал: я рассказывал и закончил, что вот смотрите: доступ к идеям, одного через другого. Она мне говорит: «Что-то ты нам баки забиваешь, потому что обещал рассказать про производство идей». Я её останавливаю, говорю: «Сейчас», и рассказываю всё то же самое, но уже не как доступ, а как производство. А, в общем-то, я рассказываю то же самое.

А.М. – Ну.

В.М. – Ну так оно и есть. В институте философии так оно и фурычит, потому что и производство, и какие-то вещи – есть ракурсы нашего отношения, модусы нашего отношения к этому, с одной стороны, а с другой стороны, они выводят нас на ряд других проблем: «А как это возможно: получать к идее доступ?» – и тогда это предположение – что идеи существуют объективно вне нас и нашей деятельности, с одной стороны, а с другой стороны, про производство идей. Тогда: идеи не существуют вне нашего отношения и деятельности, а являются результатом наших преобразовательных воздействий. Вы меня спросите: «Так а как же? Идеи объективно существуют или они нами производятся?». Я скажу: «А хрен его знает».

А.М. – Я не понимаю. Вот я про это хотел спросить. Ведь наше отношение к ним – либо как к чему-то естественному, либо как к производному – зависит от нашей позиции.

В.М. – Которую мы занимаем.

А.М. – Да. И в этом смысле получается, что и философ, и политик занимают… то есть что философ может стоять на двух позициях. В одной позиции он фиксирует это как идею – демократию, например, а в другой фиксирует как нечто, что надо обработать. Меня сейчас не интересует, как связаны позиции философа и политика, меня интересует, как связаны между собой вот эти две позиции в отношении к идеям.

В.М. – А меня интересует другое как раз. Я ведь перед этим Татьяне отвечал. И более того, я говорил, что меня не интересует, как оно там друг на друга завязано, я сейчас онтологией идей не интересуюсь. Меня интересует идея, которая уже начинает двигаться по этим ленточкам – это как искра, заряд тока, которая начинает из ленточки в ленточку прыгать и что-то там происходит. Меня сейчас интересует вот этот интимный момент её появления. Я это могу называть, с одной стороны, производством идей, и тогда я описываю это одним образом – я рассказываю то, что я рассказывал про Перикла и остальных, как про технологические этапы, ходы и шаги. Делай раз – получишь то-то. Делай два – получишь другое и т.д. Это один способ рассказывания. А другой способ рассказывания сворачивается в то, что я сказал: Перикл является для Анаксагора его органом чувств, поводырём для слепого.

А.М. – Я это понимаю.

В.М. – Понимаешь? Иначе – нельзя. И тогда: самыми важными для меня являются Перикл и Анаксагор как проявление индивидуальности, и на стыке их индивидуальностей они получают доступ к идее. И эта идея ими начинает двигать определённым образом.

А.М. – А индивидуальность – это противоположность позициям?

В.М. – Ну вот, интересная мысль. Я так не думал, но возможно – пока на этом моменте – я бы согласился. Может быть, потом я что-то передумаю, но пока я бы сказал – да.

А.М. – Тогда вообще всё хреново. То есть сложно. И нетехнологично абсолютно. Понимаете, как я это всё рассуждаю. Вот я для себя уже схему нарисовал, в голове. Есть как бы пространство культуры, и есть пространство деятельности. Идея для меня лежит в пространстве культуры, это очевидно. Вот всё, что вы рассказываете, …

В.М. – Да нет, вранье. Для меня точно идея не лежит в пространстве культуры.

А.М. – Ну и хрен с ним, я вообще не понимаю, что для Вас, но для себя я так понимаю. И для меня то, что Вы сейчас рассказываете – это отношение разных позиций в пространстве реализации. Я правильно это понимаю или нет? То есть эти позиции мы можем относительно пространства культуры ввести: мы туда что-то закидываем, производим и т.д.

В.М. – Нет, вот смотри, какая фигня. Значит, где там Акудович? Убёг уже? Он обещал контролировать, чтобы я не дай бог не сказал ничего нового и свел бы это к тем введениям в философию, которые существуют в огромном количестве и без меня. И если он меня подловит на этом, то что-то по этому поводу скажет. А я даже выставил на первой лекции (если кто еще помнит первую лекцию) критерий философствования, который заключался в переинтерпретации 11-го тезиса о Фейербахе, что «все предшествующие философы были дебилами, поскольку…» – говорил Маркс, и я повторяю вслед за ним. И тогда вы все меня дрючили на семинаре по этому поводу и спрашивали: «А как же так? Ты вроде бы собирался рассказывать свою философию и выставил вот такой критерий, при котором нельзя стать философом, если ты не можешь от собственного имени произнести 11-й тезис о Фейербахе? Но если ты начнешь произносить 11-й тезис о Фейербахе, то должен сказать это про своего учителя Щедровицкого, а это значит, про СМД-методологию, про всю эту котавасию». Я говорил: «Ну, да» — и все тут дружненько потирали руки и говорили: «И скажи! В чем ошибочна методология?». Я говорю: «Терпение. Я ещё не знаю, но точно, что оно где-то должно быть». Я уже несколько раз это показывал на маленьких каких-то нюансиках. И теперь я говорю, что деятельностный подход хорошо описывает процедуру похорон, в которой Перикл играл определенную роль – это да. И это всё можно в позициях деятельности прописать. Но интимные отношения – не подумайте ничего плохого – между Анаксагором и Периклом деятельностный подход описать не может. Более того, он не может описать, как мне кажется – по крайней мере в том виде, в котором он задан (я не отрицаю сейчас как подход его целиком): в виде этих схем и абсолютизацией морковок и позиций – он не может описать ни получение доступа к идеям, ни сборку в идеи всех тех вещей, которые мы потом считаем содержанием. А без этого ни хрена не понять про мышление.

А.М. – Это всё хорошо в том случае, если мы понимаем под идеей одно и то же, по Вашей схеме. А по Вашей схеме мы сейчас не работаем, Вы нам втюхиваете какую-то туфту про идею, я условно… Подождите, подождите. Категориальных различий тут нет между идеями, понятиями и т.д.

В.М. – Есть, почему!

А.М. – Ну, а где? Ну, поймите, если Вы сейчас начнёте говорить про категориальные различия, значит, вы тогда сольете всё, что Вы тут якобы нового говорите, потому что отрицаете категориальный подход.

В.М. – Вот смотри, я сейчас не следую строго за какой-то логической школой в определении понятий

А.М. – Я вижу.

В.М. – Я сейчас просто говорю, что понятия возникают тогда, когда мы говорим: «Демократия — это то-то, то-то и то-то». И тем самым подводим, либо под родовые или видовые отличия, либо под общий род вот эту фигню, которую называем демократией. Но первоначально – или рядом с этим – мы говорим, указываем: «Демократия — вот это. Вот это — демократия». И тогда вот это указание «Вот это — демократия» и говорение «Демократия — это то-то и то-то», говорю я, и есть разные демократии изначально. При этом эта разница в большинстве логик не принимается в расчет как таковая. Мне же сейчас она важна, и важна как то, что необходимо собирать. Я говорю: как минимум две демократии должно быть. Но, если две демократии – сказал бы мне Аристотель и после этого любой схоласт – они требуют установления гомоморфных отношений между множеством знаков и множеством этих самых означаемых. Мы не можем употреблять синонимически или омонимически какие-то штуки. Мы не можем девичью косу путать с божиим даром… мужским.

А.М. – Ну я и говорю, Вы сейчас считаете, что что-то новое сказали. То, что Вы сказали, есть в методологии, в СМД-методологии, если правильно прочитывать схему означаемого и означающего. Ну, а на Западе это называется трансцендентальной прагматикой. То, что Вы так называете. И поэтому я так настойчиво спрашиваю. Я понимаю, что Вы сейчас работаете с тем, что у вас есть в руках. Просто переоткрываете велосипед. Но Вы же методолог.

В.М. – Я не буду даже настаивать: это Акудович пусть меня ловит на этих вещах, но он убежал и поэтому поймать меня некому.

А.М. – Ну вот смотрите, для дальнейшего что важно из того, что Вы сказали. Как я понимаю для дальнейшего, что Вы будете говорить, важны интимные отношения между, как его там, Анаксагором и Периклом как индивидуальностями?

В.М. – Да!

А.М. – По поводу их деятельности.